黑水城遺址位於今內蒙古自治區阿拉善盟額濟納旗東南的荒漠中。其地在漢代屬古居延地區,著名的居延漢簡就在附近發現。自漢至唐,這裡多數時段相繼為少數民族統治和經營。宋元以來,為黨項、羌、蒙古族控制,俗稱“黑城”,蒙古語稱“哈拉浩特”。西夏語所稱的“黑水”,漢語音譯為“亦集乃”,元滅西夏仍沿用舊稱,在此設置亦集乃路。

探險黑水城

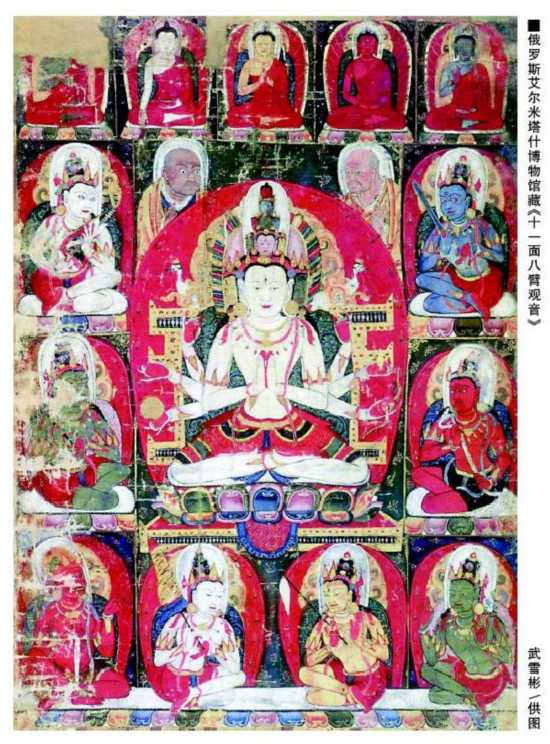

外國人首次進入黑水城是在13世紀。意大利旅行家馬可·波羅在其游記中就曾對黑水城居民的生活習俗有過生動的描述。1908—1909年,俄國探險家科茲洛夫買通了蒙古王爺,在向導的帶領下順利地抵達了他夢寐以求的黑水城遺址。在四處挖掘之后,科茲洛夫最終在城外的一座佛塔中發現了大批文獻和文物。這裡簡直就是一座圖書館兼文物庫房,成堆的佛像、佛畫,還有成套的書籍、簿冊、經卷,美不勝收。據科茲洛夫檔案記載,當時總共裝載了40駝,計2.4萬卷。英國人斯坦因聞知消息后,於1914年也來到黑水城,從這裡帶走了7000多個編號的佛畫和文獻殘片。

中國學術界也非常重視黑水城出土文獻的調查研究。1927年,以瑞典人斯文·赫定和北京大學教務長徐炳昶為首組成的中瑞西北科學考察團,就曾在此發現了一批文書。后來,黑水城所在的額濟納旗曾先后劃歸甘肅省和內蒙古自治區管轄,兩省區多次派員到黑水城及其附近地區從事考古調查和發掘工作,不但大體弄清楚了城址的建置沿革和布局,而且也發現了約3000件文書。

黑水城文獻

迄今為止,目前全世界收藏黑水城文獻最多的是俄羅斯科學院東方學研究所聖彼得堡分所及冬宮博物館(科茲洛夫藏品)﹔其次是英國國家圖書館、印度新德裡國家博物館(斯坦因藏品)﹔內蒙古自治區考古研究所亦有收藏。從文獻數量與內容的完整性上來講,俄藏居首位,大約佔存世黑水城文獻的95%以上,英藏及我國所藏均為劫后之余,約佔5%。黑水城文獻主要是西夏文文獻,佔90%以上,另外還有漢文文獻以及少量藏文、回鶻文、波斯文的材料,佔不到10%。

西夏文文獻包括世俗文獻和佛教文獻兩大類。

世俗文獻以其性質之不同,可以大致分為(1) 辭書類:《同音》、《文海寶韻》、《番漢合時掌中珠》、《三才雜字》等。(2)文學、歷史類:《西夏詩集》、《新集錦合辭》、《聖立義海》、《德行集》、《十二國》等。(3)漢文典籍的西夏文譯本:《論語》、《孟子》、《孫子兵法》、《類林》等。(4)法律類:《天盛律令》、《貞觀玉鏡統》、《亥年新法》等。(5)社會文書類:《天盛年買地契》、《天慶庚申年賣地契》、《應天己巳四年軍抄人馬裝備帳》等。(6)歷書、圖表類:多種歷書、佛歷殘頁以及西夏官階封號表、樂器圖卷等。(7)醫方、咒文等。其中前4類以刻本為主,后3類以寫本為主。

佛教文獻即西夏文佛經,不但數量可觀,而且內容豐富,約計370種。大體上可以分為漢傳佛經、藏傳佛經以及西夏人自己的撰述三大類。

漢傳佛經,以經、律、論三藏為主。(1)經藏,相傳為釋迦牟尼所說,后由其弟子、信徒結集的經典,分為寶積、般若、華嚴、涅槃、阿含等部。A.寶積部:《大寶積經》、《維摩詰經》等。B.般若部:《大般若波羅蜜多經》、《金剛般若波羅蜜多經》等。C.華嚴部:《大方廣佛華嚴經》、《觀彌勒菩薩上兜率天經》、《佛說阿彌陀經》等。D.涅槃部:《大涅槃經》、《金光明最勝王經》等。E.阿含部:《長阿含經》、《佛說瞻婆比丘經》等。(2)律藏,是關於佛教戒律類的著作。現存有《月光菩薩經》、《佛說生經》、《佛本行集經》等。(3)論藏,是解釋經義、論辯法相的著作。現存有《大智度論》、《阿毗達磨順正理論》、《金剛般若記文》等。

藏傳佛教經典,多譯自藏文,有《大寒林經》、《聖大乘守護大千國土經》、《佛說聖大乘三歸依經》等。

西夏人自己的撰述,大致可以從佛經名稱上分辨出來。如《番言金剛王乘根》、《番言勝慧到彼岸功德寶集》等。“番言”即“西夏語”的意思。

黑水城西夏文文獻的整理和研究

正是由於黑水城西夏文文獻數量巨大、內容豐富,極具學術價值,所以對黑水城西夏文文獻的整理和研究,其意義和價值是不言而喻的。簡而言之,可以概括為以下幾點。

1.從歷史學的角度看。西夏滅亡之后,元朝為前朝所修的專史中,有宋、遼、金諸史,唯獨沒有西夏史。其中的原因是,蒙古消滅西夏時,將其文書檔案全部化為灰燼,致使元人修史時無材料可尋﹔另一方面是由於西夏為黨項族所建,被封建史學家視為異端而不入“正史”之列。各方原因致使西夏史料散佚湮沒,從而使其成為“絲綢之路”上消失的神秘王國。大量西夏文文獻的整理與研究,將有助於復原遠去的西夏歷史,同時也將為人們進一步了解宋元時代的民族史、文化史等產生重要影響。

2.從語言學的角度看。西夏文文獻的整理與研究,是復原已死的西夏語的關鍵。研究表明,西夏語是屬於漢藏語系藏緬語族羌語支中的一種古代語言。在漢藏語系中,保存古代文字記錄的語言並不多,而西夏語則因為有11—13世紀的文獻資料,而在漢藏比較語言學中佔有重要地位。

3.從文獻學的角度看。黑水城文獻中有許多漢文典籍的西夏文譯本,如《論語》、《孟子》、《孫子兵法》等。這些珍貴的異文古本,無論是其版本價值,還是校勘價值,都是十分重要的。更何況有些中原典籍的漢文底本久已亡佚,西夏文譯本便成為考証和復原這種古籍唯一的線索了。

4.從佛學的角度看。研究表明,西夏前期用50余年的時間將漢文大藏經翻譯成了西夏文。西夏文大藏經在我國少數民族文字佛經中,僅晚於藏文大藏經,其對佛經的保留和傳承意義重大,因而在中國佛教史上佔有一席之地。數量如此巨大的佛經譯文,必然體現著西夏人的佛學思想,對於重構西夏佛教史是難得的第一手資料。更何況其中許多經典中原早已失傳,由西夏文還原這些經典,無疑可以極大地豐富漢文大藏經的內容。

敦煌文獻發現於1900年,黑水城文獻發現於1908年,二者幾乎同時被發現。但是百年之中,敦煌學很快風靡全球,成為一門國際顯學。而以黑水城文獻研究為發端的西夏學不但發展緩慢,而且影響遠遠不及敦煌學。究其原因,我們認為根本的因素在於黑水城文獻以西夏文文獻為主體,而西夏文字又難學難懂,參與研究的人員遠比研究敦煌文獻的人少。在黑水城西夏文文獻大多公布的今天,想要發揮這批珍貴文獻的學術價值,關鍵在於掌握西夏文字這把入門的鑰匙。隻要我們借鑒敦煌學的成功經驗,潛心於這批西夏文文獻的研究,西夏學將會擁有未來!

(作者單位:陝西師范大學歷史文化學院)

(責編:張湘憶)

紀念清華簡入藏暨清華大學出土文獻研究與保護中心成立十周年國際學術研討會舉行【詳細】

紀念清華簡入藏暨清華大學出土文獻研究與保護中心成立十周年國際學術研討會舉行【詳細】