摘要本文提出了共享價值觀(shared values)和共享性中華核心價值觀(shared Chinese core values)的概念;論述了共享價值觀在跨文化交流中的重要性,以及共享性中華核心價值觀在海外弘揚中華文化中的關鍵性。利用“中國文化印象調查”的數據,探討了美國、德國、俄羅斯、日本、印度五國民眾對中華核心價值觀的態度,証實了共享價值觀和共享性中華核心的存在。

關鍵詞共享價值觀 中華核心價值觀 中國文化印象調查

增強中國文化影響力是對外傳播“中國話語體系建構”中的重要組成部分。文化是“某個社會或某個社會群體特有的精神與物質,理智與情感的不同特點之總和。除了文學和藝術外文化還包括生活方式、共處的方式、價值觀體系、傳統和信仰。”①文化諸要素中,價值觀體系是文化的核心之一。關於跨文化的價值觀問題,學者們提出了普世價值、共同價值觀、共享美德等多種概念。本文從跨文化交流學的視角,就價值觀中的共享價值觀和共享性中華核心價值觀作一探討。

共享價值觀

共享價值觀是本文從跨文化交流學視角提出的概念,在國內尚未見到,②有必要將其界定,並指出它與普世價值、共同價值觀、共享美德等概念的差異。

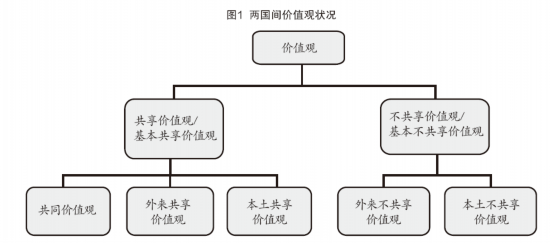

共享價值觀的定義。共享價值觀的意思是“大家共同在精神上得到滿足的價值觀”。不同的學科對價值觀有不同的定義。從跨文化交流學的視角來看,“價值觀是關於真善美的共識,它包含於文化模式之中,通過與自然和社會的互動來指導社會”③,通俗地說,價值觀是指一個人對周圍的客觀事物(包括人、事、物)的意義、重要性的總評價和總看法,所謂價值觀體系是指對諸事物的看法和評價在心目中的主次、輕重的排列次序。價值觀和價值觀體系是決定人的行為的心理基礎。本文提出的“共享價值觀”的特定含義為:在當今兩種文化中或兩國民眾中都接受或追求的價值觀,就是使大家在精神上都得到滿足的原則和信念。不共享價值觀就是當今兩種文化中或兩國民眾中互不接受或不追求的價值觀。根據這種定義,在對比兩種文化或兩個國家價值觀時,可將價值觀分為兩大類:共享性價值觀(共享價值觀和基本共享價值觀)和不共享性價值觀(基本不共享價值觀和不共享價值觀)。從共享性到不共享性可以依次為:共享價值觀—→基本共享價值觀—→基本不共享價值觀—→不共享價值觀。

相關概念的提出及研究狀況。第二次世界大戰結束以來,國際社會通過聯合國等全球性國際組織簽署的《世界人權宣言》等國際法文件,公示當今各國應遵循的共同原則和價值觀。通過檢索和查閱文獻,可以看到,國外學術界在20世紀50年代開始注意不同文化中價值觀的共同點問題。專家們提出了多種概念:1950年,阿伯爾(David Friend Aberle)在《復雜社會中的共享價值觀》中,提出了共享價值觀(shared values)的概念。④1985年,歐洲跨文化學習聯盟(European Federation for Intercultural Learning),舉辦了人類共同價值觀的研討會(Common values for humankind ),⑤提出了共同價值觀的概念。1980年代末,新加坡在政府主導下,在學術界進行了新加坡國內共享價值觀研究,1991年,新加坡通過白皮書將國人“共同價值觀”確定為:“國家先於群體,社會高於個人;家庭是社會的基礎單位;個人應受到重視和得到群體的支持;重視共識而不是斗爭;種族和宗教和諧”。 ⑥1992年,以色列心理學者沙洛姆·施瓦茨(Shalom Schwartz)提出人類基本價值理論(theory of basic human values)。⑦1993年,德國神學家孔漢思(Hans Kung)召集了美國芝加哥世界宗教大會,世界各地的神學家和哲學家們在“世界宗教議會走向全球倫理宣言”中,提出全球倫理(global ethic)的概念。劉述先教授對上個世紀90年代以來國外各界尋求共同價值觀的努力有專門的論述。⑧這些努力包括:一、發表了一些國際性的調查報告。例如,1995年全球管治的報告《天涯若比鄰》出版,呼吁建立“全球公民倫理”(global civil ethic),以此作為基礎促使不同社會、文化合作來面對共同的問題;提出的核心價值有:對生命的尊重、自由、正義與公平、互相尊重、關注與正直,這些價值觀多由金律導出。二、創辦了宗教、政治與文化團體。吉德(Rushworth Kidder)創辦了“全球倫理研究所”(Institute for global ethics),把倫理問題看成決定人類是否能夠持存的一個重要因素,把它與核武器威脅、環境污染、人口危機、貧富懸殊、教育改革看成同樣迫切的問題。三、國際組織運作中的全球共同價值觀。聯合國通過的《聯合國憲章》和《人權宣言》宣示了人類的核心價值。1997年聯合國教科文組織成立“普遍倫理計劃”(Universal Ethics Project),為期3年。第一次會議於3月底在巴黎召開,全世界有12位哲學家參加,討論起草《世界倫理宣言》相關事宜。第二次會議於1997年底在拿波裡召開,全世界有30位左右哲學家參加,但未能達成協議。此后教科文組織放棄了通過世界倫理宣言的努力之后,轉而支持區域性推動普遍倫理計劃。

進入21世紀以來,這種探索不斷。2001年,我國學者萬俊人提出“普世倫理”的概念。⑨ 2005年,美國的心理學者凱瑟琳·達爾斯伽德(Katherine Dahlsgaard)等人提出了共享美德(shared virtue)的概念。⑩2005年前后,我國工商管理學界提出了企業管理中的基本共享價值觀問題。 11 2008年,國內有人提出“普世價值”,引起了廣泛的爭論。2010年我國學者俞新天提出“人類共創共享價值論”。12

相關概念的辨析。下面就共享價值觀與主要相關概念的差異作說明。

第一,共享價值觀與普世價值不是同一個概念 。關於普世價值(英文為universal values),中英文的百科全書沒有收錄該詞條。目前尚缺乏一個權威的定義。維基百科對它的定義為13:普世價值涉及到兩重含義:第一,為大家所“發現”的普世價值。賽亞·柏林的定義是“普世價值……是那些被很多人在絕大多數地方和情況下、在幾乎所有的時間裡、實際上共同認可的、無論是否在他們的行為中明確表現出來的價值……”。14第二,為所有人有“理由”相信的普世價值。阿馬蒂亞·森 認為當莫罕達斯·甘地認為“非暴力”是普世價值時,他主張所有的人都有理由相信非暴力的價值,並非所有的人目前正在相信非暴力的價值。15

阿馬蒂亞·森提出的有“理由”相信的普世價值的含義包括:這種價值具有普遍適用性,即不僅適用於個別人、少數人甚至大多數人,而且應適用於“所有人”;賽亞·柏林提出的“發現”的普世價值,這種價值具有普遍的永恆性,不僅適用於一時一地,而且適用於“幾乎所有時間、所有地點”。筆者認為,從哲學的角度來審視,上述的定義中,把普世價值看作世世代代、世界各個民族各種文化都追求或接受的價值觀,那麼這種普世價值是否存在是值得商榷的。因為價值觀具有歷史性,人類在遠古的蒙昧時代的價值觀會隨著社會生產力和生產關系的進步而改變,這類普世價值的觀點違背了辯証唯物主義和歷史唯物主義。目前,我國學界在普世價值是否存在、普世價值的存在基礎及內涵等問題上有爭議。從當前國際意識形態斗爭的視角看,現在西方國家以“普世價值論”來掩蓋其文化中心主義,宣揚“普世價值”並不是什麼純粹的學術問題,而是有著鮮明的政治目的。其意圖是把西方發達資本主義國家的民主、自由、平等、人權等封為“普世價值”,按照西方的戰略意圖改造中國,要求徹底西化。16

本文提出的共享價值觀本質上不同於普世價值,體現在以下方面:

首先,共享價值觀不是世世代代都信奉的價值觀,而是指當今兩種/多種文化或兩國/多國民眾間都接受的價值觀。當今一個國家的民眾,其價值觀既有階級性也有民族性,但還是有各階級都可以接受的價值觀。這一點我們可以在恩格斯對道德共性的論述中得到支持。價值觀與道德有密切的關系。價值觀是人們對人、事、物進行真善美判定的共識;道德是以善惡評價的方式調整人與人之間及人與社會之間關系的行為規范的總和。因而道德是價值觀的一部分。恩格斯關於道德具有階級性和不同階級的道德論中的共性思想適合於價值觀。恩格斯指出,“人們自覺地或不自覺地,歸根到底總是從他們階級地位所依據的實際關系中——從他們進行生產和交換的經濟關系中,吸取自己的道德觀念。”因此,不存在超階級的、對各階級都“絕對適用”的道德。與此同時,恩格斯還分析了不同階級的道德論中的某種共性和不同社會形態中某種共同的道德戒律的問題,指出由於“有共同的歷史背景”,不同階級的道德論還是有一些共同的東西的。17以此推論,在價值觀方面,不同階級有不同的價值觀,同時也有一些共享的價值觀。例如,當今中國共產黨是無產階級的政黨,美國共和黨是資產階級的政黨,其價值觀特別是政治價值觀上有很多差異,但在交往中講“誠信”,這是雙方都接受的價值觀。

其次,共享價值觀不是世界各個民族或各個國家都信奉的價值觀,而是兩種/多種文化或兩國/多國民眾都接受的價值觀。從思維方式的角度看,主張普世價值者,其思維方式是演繹式的和整體優先的思維。主張者常以西方的價值觀為放之四海而皆准的普世價值,認為世界其他各國應該照單接受。而主張共享價值觀者的思維方式是歸納式的和分析式的思維,從個別到一般,先從一對文化或兩個國家中尋找共享價值觀,然后從多對文化或多個國家間的共享價值觀中歸納整理,找出多國以至於世界各種文化或世界各國的共享價值觀。如果中美、中德、中日、中印、中俄等雙邊的共享價值觀都找到了,那麼在此基礎上加以歸納同類項,可以找出六國都共享的價值觀。

最后,共享價值觀的來源是多元的。共享價值觀主張的是非西方文化中心主義,既有來自西方文化的,也有來自包括中國在內的東方文化的。各國、各民族都可以對共享價值觀有所貢獻,而不是某一國、某些民族獨創的專利。例如,中國、印度和緬甸提出的和平共處五項原則,是亞洲國家原創的價值觀,中國在與美國建交時,中國提出的和平共處五項原則被美國政府所認可,這就是共享價值觀。中國已經為世界貢獻了“己所不欲勿施於人”、“和平共處”、“和諧”等價值觀,今后還應發掘和提升更多中華文化的優秀價值觀,成為人類共享的價值觀。

第二,共享價值觀與共享美德的區別。共享美德與共享價值觀的含義比較接近,但兩者還有區別。美德(virtue)的意思是“美好的品德”,在英文中,virtue 的意思是“moral goodness” “good quality of habit that a person has, especially a moral one such as honesty or loyalty”,18美德基本上是限於道德,主要涉及人與人之間及個人同社會關系的行為規范。而價值觀要比美德的意義更寬,英文中values的含義為“ the moral principles and beliefs of a person or group”“the principles and beliefs that influence the behavior and way of life of a particular group or community”。19價值觀包括道德和信仰,即不僅涉及人與人之間及個人同社會關系的行為規范,而且涉及人與自然、政治、經濟、社會、軍事、群體與群體、民族與民族、國家與國家關系等多方面的價值判斷。例如英格爾哈特從1981年開始進行的“世界價值觀調查”,其內容就是各類價值的調查,而不是關於美德的調查。

第三,共享價值觀不同於共同價值觀。共享價值觀(shared values)與共同價值觀(common values)意思相似,在英文中時常混用,shared values和common values常都被譯成“共同價值觀”。上個世紀80年代,西歐國家開始探討共同價值觀問題。20瑞典學者博克(Sissela Bok)探討文化的多樣性和共同價值觀問題。21但是他們未把共同價值觀與共享價值觀加以明確的區分。

共同價值觀是指:在甲文化或甲國民眾中持有的價值觀,在乙文化或乙國民眾也持有同樣的價值觀。筆者認為,共享價值觀與共同價值觀相似但有差異:區別在於共享價值觀的含義要比共同價值觀廣泛,共同價值觀是共享價值觀的一部分。

共享價值觀與不共享價值觀的成分。前面談到,在跨文化交流中,交流雙方存在著兩類價值觀:共享類(共享價值觀和基本共享價值觀)和不共享類(基本不共享價值觀、不共享價值觀)。對這兩類價值觀的成分還可以進一步細分(如圖1)。

共享類價值觀中包括三種:共同價值觀、外來共享價值觀和本土共享價值觀。共同價值觀包括為多國共有的共同價值觀和兩國共有的共同價值觀。在多國共有的價值觀方面,許多學者進行了探討。

聯合國等國際組織通過《人權宣言》、《聯合國憲章》等國際法文獻昭示國際社會應遵循的共同價值觀。例如,2000年9月召開的聯合國大會上,189個國家簽署《聯合國千年宣言》,在該宣言第一部分“價值和原則”中說,我們認為某些基本價值(fundamental values)對21世紀的國際關系是必不可少的。這包括: 自由(freedom)、平等(equality)、團結(solidarity)、容忍(tolerance)、尊重大自然(respect for nature)和共同承擔責任(shared responsibility)。22

具體到兩種文化或兩國間的共同價值觀,學術界的研究還不夠。例如,當今中美的共同價值觀有哪些?目前用科學方法做的實証研究很少。在跨文化傳播學和跨文化管理學界,荷蘭學者霍夫斯特德價值觀分類法(Hofstede's Value Dimensions)被廣泛使用。對其價值觀五個維度中23的數值進行對比,可以獲得一些兩國間是否有共同價值觀的信息。例如,對中美數值進行比較,結果顯示中國和美國在個體主義/集體主義、權力差距、長期觀/短期觀三方面差距最大:66個國家及地區中,在個體主義和集體主義上,美國排名第1,中國第49;在權力差距上,美國排名第38,中國第7;在25個國家中,在長期觀和短期觀上,美國排名第17,中國第1。而在回避不確定性和男性化—女性化兩個維度上差異不大:66個國家及地區中,在回避不確定性上,美國排名第54,中國第56;在男性化—女性化上,美國排名第18,中國第10。可見,回避不確定性是中美共同的價值觀,男性化—女性化是中美基本共同的價值觀。

隨著國際文化交流的開展,各國的文化包括價值觀也是相互借鑒和吸收的。乙文化或乙國所特有的價值觀,在甲文化或甲國中原本沒有,傳播到甲文化或甲國后被認可或接受,我們稱之為外來共享價值觀。當然,也存在著甲文化或甲國不認可外來價值觀的情況。以中國與西方國家為例,隨著中西文化交流,西方文化中的一些價值觀傳到中國,其中一些被中國人所接受。例如,五四運動時期,西方的民主和科學的價值觀,即“德先生”和“賽先生”傳播到中國,被中國民眾所接受。這部分價值觀簡稱外來共享價值觀。近代以來,自由、民主、人權等從外國傳入中國的價值觀,都是外來語,24就說明它們是外來價值觀。中國對自由、民主和人權這些價值觀是認同的。

當然,隨著歷史的發展,外來的一些價值觀可以本土化,成為具有本土特色的價值觀。比如,十月革命后馬克思列寧主義傳入中國,與中國革命的具體實踐相結合,被中國本土化,馬克思主義主張的價值觀成為當今中華文化的一部分。

在國際文化交流中,價值觀不僅可以輸入,也可以輸出。甲文化或甲國具有特色的價值觀,傳播到乙文化或乙國,被認可或接受,這就是本土共享價值觀。當然也存在著乙國不認可的情況。以中國和西方文化為例,中國儒家中的“已所不欲,勿施於人”的價值觀,是具有中國特色的價值觀,盡管西方的基督教有“己所欲,施於人”的價值觀,但兩者還是有區別的。“己所欲,施於人”往往暗中包含著“強加於人”。正是在這個意義上,很多哲學家認為,基督教的“己所欲,施於人”不如孔子的“己所不欲,勿施於人”接近自由的真諦。中國的“已所不欲,勿施於人”價值觀被西方人接受,可稱之為本土共享價值觀。本土共享價值觀在中國語境下可簡稱“中華共享價值觀”。中國前外交部長李肇星說,“孔子在兩千多年前提出的‘己所不欲,勿施於人’,被譽為處理國家間關系的‘黃金法則’,鐫刻於紐約聯合國總部大廳。” 25 2009年9月29日美國眾議院通過決議,紀念孔子誕辰2560周年,表彰他在哲學、社會和政治思想上的非凡貢獻。26美國精英們對孔子倡導的一些價值觀表示認可,說明它們是可以與美國民眾共享的中華核心價值觀。

不共享類價值觀可分成兩種:外來不共享價值觀是指交往中,外國的價值觀與本國的價值觀有沖突,不被本國所接受。例如美國傳來的個人主義價值觀與中國主流社會是不共享的。本土不共享價值觀是指本國的價值觀不被外國所接受。例如中國的社會主義價值觀或無神論的價值觀,在美國也難以接受,是沖突的不共享的價值觀。

中華核心價值觀在美、德、日、俄、印的共享性的實証研究

中華核心價值觀的內容。在筆者看來,來自中國傳統文化的核心價值觀主要有:仁、恕、孝、禮、義、和而不同、天人合一;五四運動以來中國人民創造的核心價值觀主要有:共同富裕、和諧世界、以人為本、集體主義。

中華核心價值觀內容在其他文化中的表述。關於表達方式,大致有概念式、詞組式和語句式。筆者認為宜盡量用概念式,容易記憶。當然有的難以用概念表達的也可以用詞組。跨文化和跨國傳播這些概念,涉及如何翻譯成外文的問題,筆者認為,翻譯應盡量遵循“歸化”而不是“洋化”的原則,使外語文本符合漢語中的文化價值,把讀者帶入中國文化的語境。例如把京劇翻譯成“Beijing Opera”就是洋化的譯法,翻譯成“Jingju”就是歸化的譯法。具體到價值觀,“仁”翻譯成英文時,應音譯為“ren”,而不是翻譯成“benevolence”。“己所不欲,勿施於人”宜譯成“what one does not wish for oneself, one ought not to do to anyone else”而不是意譯成《聖經》中的“Do unto others as you would have others do unto you”。當然這種做法在短時間內會遇到不少困難,其推廣和被接受需要一個過程。然而,從長遠的觀點看,應該這麼做。

中華核心價值觀的實証調查。以上談及的中華核心價值觀,是否被外國所接受,或者說是否具有共享性?上述中華核心價值觀可以與哪些國家共享?需要進行科學的研究,這不僅需要思辯性的研究也需要實証性的研究。中華核心價值觀在不同國家共享的情況是不一樣的,以集體主義價值觀為例,美國難於與中國共享,但是許多亞洲國家和非洲國家能夠與中國共享。我們宜對中華價值觀不同的共享性採取不同的傳播策略。然而,過往的國內外學者從未對中華核心價值觀在外國的共享性進行過系統的實証調查研究。包括1981年至2009年進行了5次的由美國密歇根大學政治學教授英格爾哈特(Ronald Inglehart)等人發起組織的大型跨國調查項目“世界價值觀調查”(World Value Survey, 縮寫為WVS)也受到了自身文化背景的限制,問卷中沒有關於中華核心價值觀的問題。

“中國文化印象調查” (Survey on Awareness of Chinese Culture)是由北京大學跨文化交流研究與管理中心設計並實施的一項基於美國、德國、俄羅斯、印度、日本五國全國范圍的抽樣調查的大型研究項目。是國家社科基金重大項目“提高我國對外傳播文化軟實力”的重要組成部分。該項調查採用網絡問卷調查方式。這也是迄今為止國內外首次在多國,採用多語種問卷進行的大規模中國文化印象調查。

該調查按照年齡、區域、性別、收入篩選,按比例隨機抽樣。採用IP控制,電腦物理地址識別,避免同一帳號同一電腦同一IP重復作答。另外記錄回答時間以及矩陣題線性檢測來進行質量控制以保証調查問卷回收質量。收到的美國原始問卷為1217份,經清理后獲得有效問卷1175 份;德國原始問卷為1952份,有效問卷1908份;俄羅斯原始問卷為1089份,有效問卷1061 份;日本原始問卷為1051份,有效問卷1038 份;印度原始問卷為1064份,有效問卷1039份。樣本具有統計學上的信度。在效度上(從受訪者推論該國總體公民的准確率),在美、日、俄、德等發達國家效度達到統計學上標准。以美國為例,受訪者除在個別指標的比例與人口普查比例有較大差距外,各項指標大致相似,受訪者基本上包括當今美國各類民眾,具有95%的效度。2011年6月30日美國有網民2.72億,互聯網普及率為78.3%。印度作為發展中國家和多民族國家,效度有所欠缺,數據更多地代表了能上網的、懂得英語的、年輕的、受教育程度高的印度公民的看法。

本次調查問卷在設計價值觀問題時,問及的價值觀都是中華核心價值觀,測量的是它們在上述五國的共享程度。測量這類價值觀非常重要,因為當一國文化的核心價值觀被他國欣然認同時,該文化就獲得了深刻影響他國文化和社會的基礎,進而獲得了影響國際文化關系的關鍵力量。

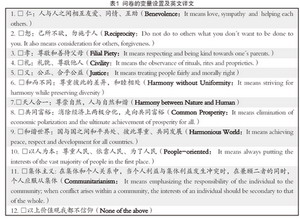

為達到這個目的,我們在問卷中詢問受試者是否贊同下列價值觀,並對每種價值觀用目標國語種進行了翻譯(表1裡,中文為問題,英文為在美國調查的譯文)。

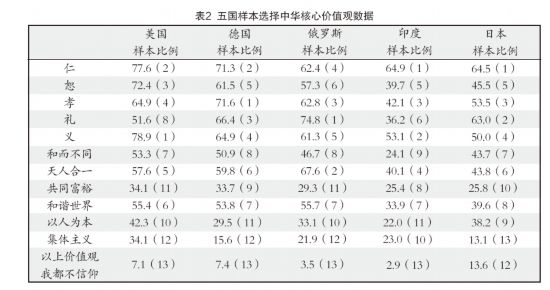

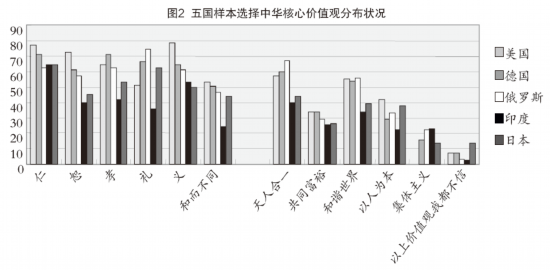

用SPSS統計軟件對有效問卷進行統計分析顯示(表2):

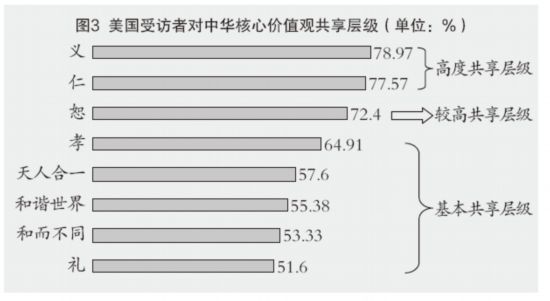

第一,各文化中共享的中華核心價值觀各不相同。在美國,有8項中華核心價值觀選擇頻率超過50%,屬於共享價值觀,按照頻率高低順序排列是:義(78.9%)、仁(77.6%)、恕(72.4%)、孝(64.9%)、天人合一(57.6%)、和諧世界(55.4%)、和而不同(53.3%)、禮(51.6%)。

在德國,有8項中華核心價值觀選擇頻率超過50%,屬於共享價值觀,按照頻率高低順序排列是:孝(71.6%)、仁(71.3%)、禮(66.4%)、義(64.9%)、恕(61.5%)、 天人合一(59.8%)、和諧世界(53.8%)、和而不同(50.9% )。

在俄羅斯,有7項中華核心價值觀選擇頻率超過50%,屬於共享價值觀,按照頻率高低順序排列是:禮(74.8%)、天人合一(67.6%)、孝(62.8%)、仁(62.4%)、義(61.3%)、恕(57.3%)、和諧世界(55.7%)。

在日本,有4項中華核心價值觀選擇頻率超過50%,屬於共享價值觀,按照頻率高低順序排列是:仁(64.5%)、禮(63.0%)、孝(53.5%)、義(50.0%)。

在印度,有2項中華核心價值觀選擇頻率超過50%,屬於共享價值觀,仁(64.9%)、 義(53.1%)。

第二,中華核心價值觀在各文化中共享層級不同。本研究把在某種文化中共享的中華核心價值觀劃分為三個層級:高度共享層級即該價值觀被選頻率分布≧75%、較高共享層級即該價值觀被選頻率分布介於65%∼75%之間、基本共享層級即該價值觀被選頻率分布介於50%∼65%之間。以美國為例,中華核心價值觀共享層級用圖3顯示。

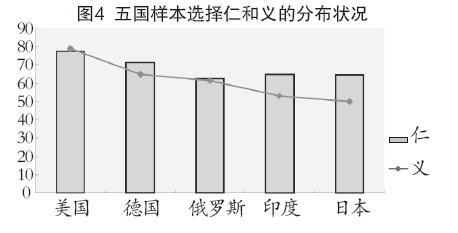

第三,在共享價值觀中有兩項中華核心價值觀在五國文化中都是可共享的價值觀。即仁和義。我們可以看到這兩項價值觀在五國文化中被選頻率均超過50%(圖4)。

第四,在不共享價值觀中有3項中華核心價值觀在五國文化中被選頻率均低於50%,為不共享價值觀。即:共同富裕、以人為本和集體主義。

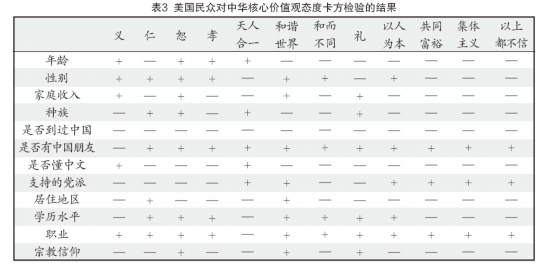

第五,一國民眾對中華核心價值觀的態度與哪些因素存在顯著相關沒有明顯的趨勢性特征。這也從一個方面証明對價值觀的態度是一個復雜的問題,必須深入細致地分析,有的放矢。

表3 27是美國民眾對中華核心價值觀態度卡方檢驗的結果。卡方顯著性檢驗是一種很有用的檢驗方法,卡方檢驗旨在探討類目型因素與樣本之間的關系是否具有統計顯著性。在SPSS軟件中,卡方檢驗是要檢驗這樣一種假設,即:行因素與列因素間是相互獨立的,均不可相互預測對方的變量值大小或變量變化方向,在下表中用“—”表示。如果虛無假設被拒絕,我們就可以給出結論表示結果具有統計上的顯著性,在下表中用“+”表示。在本研究中,顯著性水平定為0.05。

以排名第一的價值觀“義”為例,分析結果顯示不同學歷水平、不同種族、不同宗教信仰、到過中國/未到過中國、有中國朋友或熟人/沒有中國朋友或熟人、不同居住地區、支持不同黨派主張人群對“義”的看法沒有顯著差異,而不同年齡、不同性別、不同家庭收入、懂中文/不懂中文、不同職業的人群對“義”的看法存在顯著差異。

結語

本文提出了共享價值觀和共享性中華核心價值觀的概念;利用“中國文化印象調查”問卷在美國、德國、俄羅斯、日本、印度獲取的數據,驗証了共享價值觀和共享性中華核心的存在。

共享性中華核心價值觀不僅可以增強我國在國際文化關系中的影響,而且可以引領世界文化潮流,為構建世界新秩序提供精神支柱。調查中華核心價值觀在各國的共享性,有針對性地通過各種文化形式和信息渠道傳播共享性中華核心價值觀,有利於在海外弘揚中華文化。

本研究尚存在需要繼續深入討論的問題:中華核心價值觀包括哪些內容,各個價值觀如何加以簡短的詮釋?本文列舉的只是一家之言。中華核心價值觀如何翻譯成准確的外語?需要進一步推敲。而這些問題對調查結果有一定的影響。

(本文系2008年國家社科基金重大項目“提高我國對外傳播文化軟實力”的階段性研究成果,項目編號:08&ZD057)

注釋

1文化部外聯局編:《聯合國教科文組織保護世界文化公約選編》,北京:法律出版社,2006年。

2本文作者用“共享價值觀”為書名檢索詞,在中國國家圖書館和北京大學圖書館未檢索到專著和文獻。

3S.Nanda and R. L. Warms, Cultural Anthropology, 6th ed. Belmont, CA: Wadsworth, 1998, p.49, 轉引自拉裡·A. 薩默瓦,理查德·E.波特:《跨文化傳播》,閔惠泉等譯,北京:中國人民大學出版社,2004年,第64頁。

4以“shared values ”為檢索詞在不列顛圖書館 (http://explore.bl.uk)檢索,有12本著作,其中關於價值觀的4本,關於社會價值觀的3本。最早的一本為:David Friend Aberle, Shared values in complex societies. [Menasha, Wis.]: [s.n.], 1950. 因而,shared values一詞在英文中是已經出現的詞匯。吉德(Rushworth Kidder)創辦了“全球倫理研究所”(Institute for global ethics),把倫理問題看成人類是否能夠持存的一個重要項目,與核武器威脅、環境污染、人口危機、貧富懸殊、教育改革看成同樣迫切的問題,在《受困擾的世界中之共同價值》一書中(Rushworth M. Kidder, Shared values for a troubled World, San Francisco, Jossey-Bass, 1994),他肯定了下列跨文化的核心價值:愛、真、公平、自由、團結、寬容、責任與對生命的尊敬。他用的方法是面晤有影響力而富感受性的人物,才找到了他的八項價值。

5 20European Federation for Intercultural Learning, World Future Studies Federation, Common values for humankind: Colloquium: Papers and programme, Strasburg: European Federation for International Learning, 1985.

6Government of Singapore, Shared Values, Singapore: Cmd. NO., 1 of 1991, 2 January, 1991, pp.2~10.

7Shalom H. Schwartz, "Universals in the Content and tructure of Values: Theoretical Advances and Empirical Tests in 20 countries." in M. Zanna (Ed.), Advances in Experimental Social Psychology, 1992, vol. 25, pp.1~65, Orlando, FL: Academic; "Are there Universal Aspects in the Structure and Contents of Human Values?", Journal of Social Issues, 1994, vol. 50, No. 4, pp.19~45.

8劉述先:《全球倫理與宗教對話》,石家庄:河北人民出版社,2006年,第133∼153頁。

9萬俊人:《尋求普世倫理》,北京:商務印書館,2001年。

10Katherine Dahlsgaard, Christopher Peterson and Martin E. P. Seligman, "Shared Virtue: The Convergence of Valued Human Strengths Across Culture and History", Review of General Psychology, Vol.9, No. 3, 2005, pp. 203~213.

11陳徽:“論管理中的基本共享價值觀及其意義”,載《華東交通大學學報》,2005年12月,第22卷第6期。 張國有:“構建共享價值觀 構建和諧企業”,在2006年11月19日在北京人民大會堂新聞廳舉行第五屆全國企業文化年會開幕大會上的講話。該屆企業年會的主題是構建共享價值觀,構建和諧企業。http://finance.sina.com.cn/hy/20061119/16033090782.shtml

12俞新天:《掌握國際關系密鑰——文化、軟實力與中國對外戰略》,上海人民出版社,2010年,序言。

13http://zh.wikipedia.org/wiki/普世價值。

14Jahanbegloo, Ramin (1991), Conversations With Isaiah Berlin, McArthur &Co. Reprinted 2007, Halban Publishers, p.37. 英文為:"...universal values....are values that a great many human beings in the vast majority of places and situations, at almost all times, do in fact hold in common, whether consciously and explicitly or as expressed in their behaviour..."

15Sen, Amartya (1999), "Democracy as a Universal Value", Journal of Democracy, 10 (3): 3~17.

16教育部鄧小平理論和“三個代表”重要思想研究中心:“關於‘普世價值’的若干問題”,《求是》2008年第22期。

17馮虞章:“怎樣認識所謂‘普世價值’”,《馬克思主義研究》,2008年第7期。

18《柯林斯最新英語詞典》,北京大學出版社,2000年,第880頁。麥克米倫出版公司編:《麥克米倫高階英漢雙解詞典》,北京:外語教學與研究出版社,2005年,第2337頁。

19《麥克米倫高階英漢雙解詞典》,北京:外語教學與研究出版社,2005年,第2322頁。

21Sissela Bok, Common values, Columbia, Mo.: University of Missouri Press, 1995.

22http://baike.baidu.com/view/1884760.htm;http://www.nwccw.gov.cn/html/69/n-140669.html

23五個維度為:個體主義—集體主義(Individualism-collectivism):衡量個人與集體聯系是鬆散還是緊密的一個尺度;權力差距 (Power distance):衡量人們接受權力不平等狀況的程度;回避不確定性(Uncertainty avoidance):衡量人們將來情形的不確定性態度;男性化—女性化(Masculinity—feminity):衡量社會體現陽剛還是陰柔的特點程度:長期觀—短期觀(Long-term versus short-term orientation):人們對時間的態度。

24劉正埮、高名凱等編:《漢語外來詞詞典》,上海辭書出版社,1984年,第410、241、291頁。

25李肇星:“和平、發展、合作——新時期中國外交的旗幟”,《人民日報》,2005年8月23日。

26譯文由本文作者翻譯。信息來自:http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-111hres784ih/pdf/BILLS-111hres784ih.pdf。

27卡方檢驗由王麗雅副教授完成,在此致謝。

【作者簡介】

關世杰,北京大學新聞與傳播學院教授、博導。

研究領域:跨文化交流、國際傳播、國際文化關系。

主要著作:《跨文化交流學》、《國際傳播學》、《世界文化的東亞視角》等。

(責編:秦華)

紀念清華簡入藏暨清華大學出土文獻研究與保護中心成立十周年國際學術研討會舉行【詳細】

紀念清華簡入藏暨清華大學出土文獻研究與保護中心成立十周年國際學術研討會舉行【詳細】