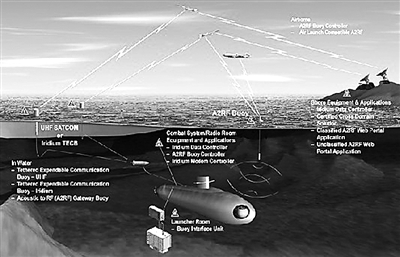

洛克希德·馬丁公司研發的一種新型浮標系統,可幫助下潛狀態的潛艇與美國國防部信息柵格(GIG)聯網,進而實現與任何一艘海軍艦艇的即時聯系。

方漢制圖

信息化條件下的聯合作戰,戰場空間已經從傳統陸地、海洋、天空,擴展到了太空、網電等多維空間。

●讓聯合作戰真正聯起來,需要技術、制度及文化等各方面的有力支撐。其中,技術的因素最具基礎性,也最富操作性

●從C4IRS系統到全球信息柵格,充分體現了“技術規制”對聯合作戰的正反饋價值。美軍對聯合作戰規律的探究,為我們提供了一種可資借鑒的參照

作為一個學術名詞,“技術規制”又稱“技術導引”或“技術倒逼”,是指預先將某種思想內嵌入技術,通過技術設置來迫使人們穿越因習俗、觀念及利益造成的現實障礙,最終達到對預設思想的主動認識與自覺踐行。

這一富有創意的理論工具,在民用領域的現實生活中已得到廣泛運用,如在校園裡通過鋪設“減速帶”規制車輛降速以防止交通事故,在立交橋通過設定“橋間距”限制超重貨車以確保橋梁安全,以及在監獄裡通過技術設置引導吸毒人員自覺戒毒,等等。

馬克思曾言:“軍隊的歷史非常典型地概括了市民社會的全部歷史。”對此,通常的理解是,社會制度就是軍隊制度的放大。“技術規制”這一在民用領域得到廣泛運用的“技術化制度”,在軍事領域的運用,其發端更早也更為普遍。

事實上,在網絡中心戰時代,美軍為聯合作戰而極力打造的C4IRS信息系統、全球信息柵格(Gloal Information Grid,GIG)等,也無非是這一“技術規制”思想的產物。它旨在嘗試借助技術設置來迫使陸海空不同軍兵種穿越因習俗、觀念及利益構筑的軍種籬笆,最終達到對聯合作戰思想的軍種共識與自覺踐行。

聯合的障礙

“軍種炎”曾經嚴重制約美軍聯合作戰

作為一種戰爭實踐,聯合作戰孕育的歷史,可謂源遠流長。但是作為一種明確的理論認知,聯合作戰的歷史卻並不漫長。在美軍,也不過是二戰之后的事。而這一時間節點——也許是歷史之必然——恰好和新一輪的技術革命撞到了一起。1946年全球首台軍用計算機“ENIAC”的誕生及1969年世界首個網絡“阿帕網”的問世,印証了未來學家約翰·奈斯比特與阿爾文·托夫勒所宣稱的信息時代之到來。從此,作為一種浪潮,信息化開始席卷全球的每一個角落,也日漸主導著軍事領域的一切,戰爭正式進入信息對抗之網絡中心戰時代。

與機器中心戰時代——充分發揮大工業的力量,集群交戰,死拼鋼鐵不同。在網絡中心戰時代,人們開始意識到,戰爭是各種因素交互作用的結果。如何將不同戰場力量有效組織起來,充分發揮整體效能,必須借助於網絡,依靠系統集成,而系統集成的靈魂則是信息的有效溝通。顯然,在此信息技術充分發達的時代,網絡中心戰才有了可能,聯合作戰思想也最終成為了時代的共識。對此,從美軍的《2010聯合構想》到《2020聯合構想》,我們不難看出,引領世界軍事變革的美軍,一直在探尋聯合作戰的真諦。

然而,受制於“軍種炎”障礙,美軍的聯合作戰也並非一帆風順。

“軍種炎”這一比喻性說法,是美國原眾議院軍事委員會主席萊·阿斯平借用病理學的詞語,以嘲諷美軍在聯合作戰中的軍種分歧。在阿斯平看來,1983年美軍對格林納達的武裝攻擊,雖然終獲成功,卻暴露了美軍嚴重的“軍種炎”症狀。據五角大樓后來的調查,由於當時的作戰沒有通用的無線電通信,有個陸軍軍官竟然無法和海軍艦艇聯系,隻好在一個普通的電話上,用他從美國電話和電報公司買來的電話卡,給其在北卡羅來納的布拉格堡辦公室打電話,請他們向更高一級的司令轉達他要海軍火力支援的請求,而極具嘲諷意味的是,該艦艇距其僅僅幾英裡遠。

這一聯合作戰中暴露出的問題,竟然發生在計算機誕生37年及網絡問世14年之后。對此,阿斯平認為這是美軍的恥辱,不可理喻。此后,美軍諸多重量級將領及知名戰略專家都尖銳地指出了類似問題。而裡根時期的國家安全顧問愛德華·勒特韋克則干脆出版了《五角大樓與戰爭藝術》一書,其中,他認為美軍聯合作戰中的軍種沖突在越南戰爭期間就已十分嚴重,對這種各軍種互相扯皮的現象應該給予毫不客氣的訓斥。

對於上述不同軍兵種之間有關聯合作戰的沖突,美軍一直在變革中從技術、制度及文化等方面尋求化解之道。其中,20世紀90年代中期任美軍參謀長聯席會議副主席的比爾·歐文斯上將,在其主導的軍事變革中則開出了“技術規制”的藥方。在闡述其相關軍事思想的《揭開戰爭的迷霧》一書中,他具體講道:“應以更嚴格的跨軍種互通性作為衡量標准,減少重復性建設,更充分地利用信息技術優勢,研發‘信息導向型’主戰武器裝備,加緊向跨軍種融合型採購模式轉型,加大研發能相互配合的通用型軍事技術,以促進聯合作戰。”

聯合的優勢

C4IRS系統有力支撐“發現者的勝利”

按照比爾·歐文斯的“技術規制”思想,在網絡中心戰時代,美軍在向聯合作戰軍事轉型過程中,專門制訂有《聯合作戰科學與技術計劃》,它經聯合需求論証委員會、參謀長聯席會議和軍種副參謀長三方通過,以求從技術層面就鋪設好聯合作戰的軌道。

具體而言,自20世紀90年代開始,美軍物理信息化系統建設日漸掀起熱潮,各軍兵種開發的指揮控制系統達100多種,但由於頂層設計的不足及統一標准的缺位,聯合作戰所需求的互通、互聯、互操作極為困難。為此,隨著“網絡中心戰”理論的提出並日臻成熟,1992年,美軍針對各軍兵種指揮控制系統中“煙囪式”結構的弊端,提出了“勇士C4I”計劃。

這一計劃是指揮、控制、通信、計算機及情報的集成。其中,若按高級智能生物的隱喻而言,指揮系統是“神經中樞”,控制系統是“手腳”,通信系統是“神經脈絡”,計算機系統是“大腦”,情報系統則是“耳目”。“勇士C4I”計劃的目的是要從技術規制層面上實現各軍兵種之間的信息“無縫隙傳遞”,把各種作戰力量、各個戰場及其子系統緊密地連為一體,進而謀求強大的軍事優勢。

C4I(美軍后來將其進一步充實為C4ISR)很快在戰場上“牛刀小試”。請看發生在伊拉克戰爭中的真實戰例:2003年3月20日,伊拉克本土連續升起6枚“飛毛腿”和薩姆德導彈,飛向駐科威特的美軍基地。僅僅12秒鐘,美軍位於太平洋上空的導彈預警衛星就發現目標,有關信息很快傳遞到美國航天司令部數據處理中心,經巨型計算機緊急處理即刻得到了有效攔截參數,並通過衛星傳給位於科威特的“愛國者”防空導彈指揮中心。整個過程隻在眨眼之間,而“飛毛腿”至少要飛行3-4分鐘,正是這短短的時間差,使伊軍的導彈被美軍成功攔截。

技術標准的統一、信息的實時傳遞,保証了戰場上“發現即摧毀”,也導引著美軍繼續開拓聯合作戰的新境界。在“小勝”面前美軍發現:C4ISR系統其實並不完美,仍有升級空間:一、C4ISR隻能處理通過計算機通信聯網的信息,而對很多其它設備的數字化信息,比如戰場前端的傳感器、作戰要素的射擊系統等,不具備兼容共享的能力。二、C4ISR從以往的天基、空基、地基和海基的信息系統演變而來,技術標准的統一並不徹底,C4ISR系統不能把信息網的觸角延伸到每一個節點,更無法實現全球范圍的聯網。

為此,美軍在C4ISR的基礎上又提出,要謀求“全時、全維的信息優勢”以及“高效、直接的戰場信息轉化能力”,也即所謂的“信息球”概念。顯然,這是一個更加頂層的設計,是一個全球范圍內的“無縫隙網絡”,也是全球信息柵格(GIG)的最初表述。此后,美軍不斷對GIG進行設計論証,目前,其體系結構已基本建設完成,預計到2020年全面完成后將整體投入使用。

聯合的願景

GIG鋪設一體化戰場的“神經網絡”

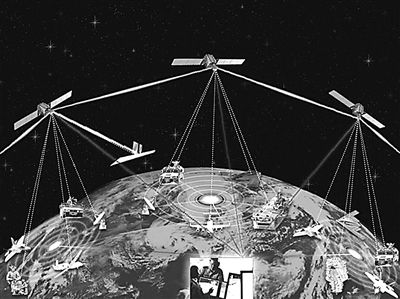

全球信息柵格的終極目標是:“在未來戰場上,可以在任意時間、任意地點將任意形式的信息傳遞給任意人”。具體而言,GIG是一個完善的、廣域的分布式網絡體系結構,由傳感器柵格、信息柵格及交戰柵格交織而成。其中,傳感器柵格猶如“千裡眼”和“順風耳”,其主要功能是利用各種高空偵察衛星、遍布全球的中繼站及其他情報採集系統進行信息感知與獲取﹔信息柵格則猶如信息流動的“高速公路”,主要由各種信息處理系統、通信和數據鏈路系統及服務系統等組成,負責將傳感器柵格獲取的信息進行處理及分發控制﹔而交戰柵格則好比力量出擊終端的“利劍”,這一跨軍種構建的陸、海、空、天、電全維度立體打擊網絡,負責最終貫通聯合作戰力量運用的多路鏈條。

GIG概念的提出是革命性的,美軍的信息網絡和C4ISR系統也因此正在發生一系列變化。如:信息獲取全球化,信息交換全維化,信息處理智能化,信息設施兼容化,信息防護保密化,等等。特別需要指出的是,GIG中強調從傳感器到射擊器的全程信息一體化兼容,實現任何能發送和接收“0”“1”數字信號的設備均能與GIG相聯,從而提升整體戰斗力水平。而GIG的全面覆蓋之勢,則強制性地“倒逼”著戰場上的所有單元、所有節點——哪怕只是一個單兵——必須主動適應變化,融入網絡,否則將無所作為,直至淘汰出局。

現實的例子發生在2007年的伊拉克戰場。作為首批裝備美軍數字化單兵系統(“陸地勇士”系統)的駐伊特種作戰部隊,單兵實際上已經隨時隨地融入了戰術互聯網,進而融入了聯合作戰體系。當年9月,一個在巴格達外圍執行清剿任務的小分隊,遭遇大批武裝分子伏擊。這些士兵沒有直接向上級請求支援——如前文提到的1983年美軍對格林納達的軍事行動那樣——而是利用“陸地勇士”立即向戰地聯合指揮官發出增援請求。從戰地聯合指揮官收到請求到在臨近空域飛行的F-16戰機接到命令實施凌空轟炸,整個流程用時不到5分鐘。用時之短,顯示出了GIG支撐下的一體化聯合作戰威力。

而反面的事例則來自去年的利比亞戰爭。雖然北約近年來在偵察衛星、無人機等傳感器和主戰飛機等方面都有了長足進步,但是由於北約與法軍的通訊設備、數據鏈、指控系統等不太兼容,戰場上信息處理不暢、信息流動滯澀,雙方的聯合作戰行動效能因此受到較大制約,甚至多次發生北約部隊誤炸利比亞反政府軍的情況。因此有軍事專家評論北約“用高技術兵器打了一場低水平的戰爭”。

上述正反兩方面案例旨在說明,一旦現代軍事技術的發展可以將且已然將各作戰單元連接成一個網絡體系,那麼,對於處在對抗雙方中的任何一支軍隊而言,除了進行一體化聯合作戰,將別無選擇。當然,技術依賴思想也有缺陷,夸大或者過分地強調網絡中心戰,則容易出現作戰單元被分隔摧毀的危險,而“結構破壞”“體系破擊”“節點打擊”及“癱瘓戰略”等嶄新作戰思想,也正是建立於這一基礎之上。

最后需要指出的是,通過軍事技術規制的手段以,其背后更深刻的思想在於,作為戰爭預實踐活動的場所,現代作戰實驗室使傳統“有什麼武器打什麼仗”向“打什麼仗造什麼武器”的轉變成為可能。換而言之,對於未來聯合作戰,先經實驗室設計戰爭之后,再從頂層規劃不同軍種的一體化武器裝備,是美軍從《2010聯合構想》向《2020聯合構想》深入拓展的路由,也是軍事技術規制可以穿越聯合作戰軍種籬笆的生動寫照,它濃縮著以往的教訓,也啟迪著未來的戰爭。

(作者單位:國防科技大學)

(責編:張湘憶(實習)、張湘憶)

紀念清華簡入藏暨清華大學出土文獻研究與保護中心成立十周年國際學術研討會舉行【詳細】

紀念清華簡入藏暨清華大學出土文獻研究與保護中心成立十周年國際學術研討會舉行【詳細】