|

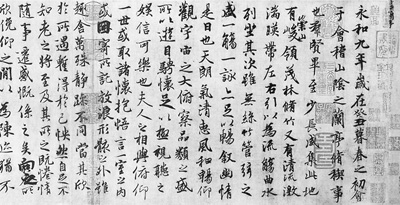

追求“天人合一”、實現人與自然和諧相處,是我國傳統文化的一個基本價值取向,這在歷代眾多的詩文和書畫作品中都有充分體現。 |

|

追求“天人合一”、實現人與自然和諧相處,是我國傳統文化的一個基本價值取向,這在歷代眾多的詩文和書畫作品中都有充分體現。 |

|

追求“天人合一”、實現人與自然和諧相處,是我國傳統文化的一個基本價值取向,這在歷代眾多的詩文和書畫作品中都有充分體現。 |

近年來,和諧文化逐漸成為學術理論界熱議的話題。和諧文化理念的提出,適應了我國社會轉型期利益關系更加復雜和發展中深層次矛盾日益凸顯的客觀形勢,符合世界各國人民追求和平與發展的時代潮流。建設和諧文化,對於構建社會主義和諧社會、推動形成文明社會風尚具有重要意義。

和諧文化的基本內涵

文化可以分為不同的層面:從物質層面看,生產力和生產關系、勞動者和勞動工具甚至整個生產過程所產生的一切物質成果,都可以被看作物質層面的文化﹔從制度層面看,文化體現在一系列社會規范和准則中,正是由於有這些規范和准則,社會才能夠平穩有序運行,社會公平正義才能得到有效保障﹔從觀念層面看,文化指的是存在於人們日常生活之中的傳統、風俗習慣、道德准則等。縱觀人類歷史,無論原始社會、奴隸社會還是現代社會,人們都在為保証社會的健康有序運行而不懈努力。在這一過程中,文化始終發揮著重要作用。當前,我國正處於全面建設小康社會的關鍵時期。建設更高水平的小康社會,不僅要求進一步推動經濟發展和政治進步,而且要求進一步促進文化繁榮和社會和諧。因此,建設和諧文化、為改革發展營造良好的文化氛圍,就成為當前文化建設的一個重要著力點。

和諧文化是一種以實現人與人、人與社會、人與自然和諧相處及人的身心和諧為基本價值取向的文化。它與我國傳統文化一脈相承,又根據實踐要求和時代特征而增添新的內容﹔它以和諧為基本價值取向,以倡導、研究、闡釋、傳播、實施、奉行和諧理念為主要內容。和諧文化涵蓋多個層面,既包括思想觀念、價值體系、社會風尚,也包括行為規范和制度體系等。

和諧文化的理論淵源

我國歷史上產生過不少有關和諧的思想。早在先秦時期就有了“和”的觀念,在之后的各個歷史時期,“貴和”、“和諧”成為主流的社會理念。可以說,“和諧”深深融入我國傳統社會生活的各個方面,貫穿於人們對人與自然、人與社會、人與人之間以及民族、國家之間關系的認識中,成為我國傳統文化的主要特征之一。

在儒家學說中,“和”的思想佔據了重要地位。在孔子看來,“和”是天下之達道,隻有“和”才能夠讓萬物生長繁育、人們各就其位。當然,“和”並不是一味追求一致,而是求同存異,正所謂“君子和而不同,小人同而不和”。孔子畢生都在倡導“和”的思想,積極宣揚“禮之用,和為貴”、“均無貧,和無寡”等思想,強調“和”不僅是處理人與人之間關系的基本准則,而且是調解人們之間利益沖突的處事方式和治國之術。此后,儒家學派的其他代表人物繼續遵循了這一理念,並將其發揚光大,比較有代表性的如荀子的“和則一,一則多力,多力則強,強則勝物”,強調隻有和諧才能產生戰無不勝的力量﹔孟子的“天時不如地利,地利不如人和”所闡述的也是類似的道理﹔董仲舒更是提出凡物必有合等觀點。可以說,和諧的理念一直貫穿於儒家思想之中,並沒有因為時間的改變而消失。

和諧不僅是儒家的重要觀點,在我國傳統文化的其他思想流派中也有諸多論述。老子強調“萬物負陰而抱陽,沖氣以為和”,提出萬事萬物都包含陰和陽兩個方面,兩方面相互融合構成“和”,這是宇宙萬物的本質及其生存的基礎﹔管子強調“畜之以道則民和﹔養之以德則民合,和合故能習”,倡導以道德的培養促進人與人之間關系的和諧,以和諧對抗分裂,保護自己和他人﹔墨子則將和諧作為處理人與人、人與社會關系的基本原理,將家庭不和、離散之心視為天下不安定的原因,即所謂“離散不能相和合”﹔佛教中也有不少“和”的思想,如“諸法因緣和合生”等。

和諧也是馬克思主義的重要價值取向。馬克思主義認為,人之所以為人,是因為勞動。通過勞動,人們不僅能夠滿足基本生存需要,更重要的是能夠達到一種身心和諧的境界,找到生活的目標和追求,找到生活的重心和價值。這種目標和價值能夠引導人們以積極的態度生活,實現身心全面發展,並使文明得以延續和發展。因此,馬克思主義始終倡導獨立的勞動意識,強調通過勞動達到社會財富的最大化以及最大限度地滿足人的各種需要,從而建立平等、自由、和諧的社會秩序。

積極推進和諧文化建設

任何一種文化的孕育和發展都是一個長期積累的過程。隻有堅持從實際出發,把握文化發展規律,注重持續推進,和諧文化建設才能取得良好成效。

堅持正確指導思想。馬克思主義是社會主義思想文化的核心和靈魂,指引著和諧文化建設的前進方向。建設和諧文化,必須始終堅持馬克思主義的指導地位。在推進和諧文化建設過程中堅持馬克思主義的指導地位,高揚愛國主義、集體主義、社會主義思想,有利於在全社會形成共同的理想信念和強大的精神支柱,始終保持和諧文化建設的先進性。在和諧文化建設中堅持馬克思主義的指導地位,應注重加強對馬克思主義勞動觀、人的全面發展理論等的研究,並結合當前的社會實際,探索通過勞動促進人的全面發展、進而促進社會和諧的有效途徑。

體現時代發展要求。和諧文化是面向現代化、面向世界、面向未來的文化,體現了繼承和創新的統一,具有鮮明的時代性和開放性。和諧文化強調各種思想文化相互借鑒、相得益彰,主張不同文化相互學習、取長補短。推進和諧文化建設,應深入挖掘和科學梳理我國優秀傳統文化,在繼承中創新,在實踐中發展,不斷賦予傳統和諧文化新的時代內涵,使之與當代社會相適應、與現代文明相協調,煥發新的生機活力。同時,應堅持以開放的胸懷對待外來文化,積極開展國際文化交流,廣泛吸收世界其他國家和民族關於和諧文化的有益思想,使和諧文化建設不僅植根於中華民族優秀傳統文化沃土,而且站在世界文化發展前沿。

營造良好文化環境。文化發展環境對於和諧文化建設至關重要。隻有堅持“百花齊放、百家爭鳴”的方針,營造良好的文化發展環境,才能避免思想停滯、觀念僵化、聲音單調,使各種文化資源獲得成長空間、各種文化形式自由發展、各種文化關系彼此協調。推進和諧文化建設,應堅持“尊重差異、包容多樣”,把握好“一”與“多”的關系,在堅持指導思想一元化的前提下,鼓勵文化的多樣化發展,努力實現各種文化之間的相互借鑒。

(作者為西南大學歷史文化學院教授)

(責編:秦華、陳葉軍)