|

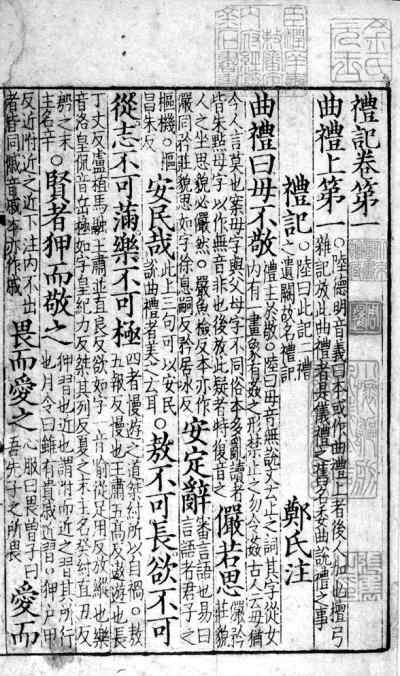

《禮記》,是中國古代一部重要的典章制度書籍,主要內容是記載和論述先秦的禮制,解釋《儀禮》,記錄孔子和弟子等的問答,闡述修身做人的准則。內容廣博,門類雜多,涉及到政治、法律、道德、哲學、歷史、祭祀、文藝、日常生活、歷法、地理等諸多方面,集中體現了先秦儒家的政治、哲學和倫理思想,是研究先秦社會的重要資料。據傳,《禮記》由西漢禮學家戴德、戴聖編定。戴德選編的八十五篇本叫《大戴禮記》,流傳中至唐代僅剩三十九篇。戴聖選編的四十九篇本叫《小戴禮記》,即今天所見《禮記》。這兩種書各有側重和取舍。東漢末年,著名學者鄭玄為《小戴禮記》作注,成為此書通行本。至唐代,陸德明又為此書釋文。《禮記》,在唐時被列為“九經”之一,入宋則列入“十三經”,成為士人必讀之書。《禮記》中的一些篇章具有相當高的文學價值。有的用短小的生動故事表明某一道理,有的氣勢磅礡、結構謹嚴,有的言簡意賅、意味雋永,有的擅長心理描寫和刻畫。書中還收有大量富有哲理的格言、警句,精辟而深刻。《禮記》與《儀禮》、《周禮》合稱“三禮”,對中國文化產生過深遠的影響。

鄭玄(127—200)字康成,東漢北海高密(今屬山東)人。嘗受業太學,通《京氏易》、《公羊春秋》之學。復從張公祖學《周禮》、《左氏春秋》、《古文尚書》。后事馬融,博通群經。鄭玄注群經,以古文經學為主,兼採今文經說,自成一家,號為“鄭學”,影響深廣。《禮記》乃其所注群經之一。

陸德明(約550-630)名元朗,字德明,以字行,唐吳郡(今蘇州)人。隋時為秘書學士,遷國子助教。入唐為國子博士。南朝陳至德初年起採集漢魏六朝二百三十余家音切,又兼採諸儒訓詁,而著《經典釋文》,《禮記》乃其所音釋經書之一。

《禮記》現存版本可分兩系統,一為《唐石經》——宋監本系統,有撫州本、八行注疏本﹔而余仁仲本,纂圖互注本及十行注疏本,閩、監、毛本屬另一系統。元岳浚《刊正九經三傳沿革例》稱其刻《九經》前,曾用過二十三個不同時期所刻的版本,反復校勘,務求精審,然后入梓。其中稱道“建余氏、興國於氏”所刻群經都是重要的參校本。這裡所謂的“建余氏”,實則指的就是建陽余仁仲家塾所刻的九經。此本《禮記》乃其中之一。

余氏是福建建陽的刻書世家。北宋初期入建陽書林,百余年后,余仁仲將余氏家族的刻書事業推向了高峰。余仁仲萬卷堂刻書盛於南宋前期,現仍有其所刻十幾種書在傳世,此本乃其所刻群書之一。此本先為周叔弢先生舊藏,據周叔弢跋語,此本曾經金元玉、安國、張文通等遞藏,鈐有“金氏元玉”、“桂坡安國賞鑒”、“張雋之印”等印。后歸元和陸氏。書中鈐有“臣潤庠奉敕審定內府經籍金石書畫”、“小懷鷗舫”、“小懷鷗舫所藏金石書籍印”、“元龢陸氏藏書”諸印。1936年夏,陸氏藏書散出,輾轉為周叔弢先生購得,鈐有“周暹”一印。1952年,周叔弢將所藏善本悉數捐與國家,今藏國家圖書館。

(責編:秦華、陳葉軍)