作者系国家社科基金后期资助项目“知识学视阈下明代书目小说著录研究”负责人、扬州大学文学院教授;扬州大学图书馆馆员

以《文渊阁书目》《国史·经籍志》《嘉靖建阳县志·书坊书目》《续文献通考·经籍考》《宝文堂书目》《百川书志》《澹生堂藏书目》《笠泽堂书目》为代表的明代各类书目,在承继传统目录学知识体系的同时,专置“小说(家)类”进行类别改良与作品归并的变革探索,呈现出既著录子部文言小说,亦著录《水浒传》《三国志通俗演义》《西游记》等通俗小说的新变。

传统目录学作为历代文教环境中一类重要的知识形态,其组织架构与知识意义深受社会文化的制约。明代书目亦以政教思想为编纂指导,强调人伦道德与“风俗人心”的书籍史意义。在这种情况下,明代书目凸显“小说家类”作品的教化与道德规范功用,并借此重新归并当时社会所流传的各类小说,最终影响明人对小说的评价方式、知识定性及意见表述。这反映出明人对小说的知识探索主要集中于认识视角的变更,而非本质意义的革新,从而波及明代小说的演变史迹。

文治视阈与明代书目关于小说的变革探索

在文治视阈的主导下,明代书目对“小说(家)类”的文献形式、小说特征及作品归置的各种变革探索,主要围绕明代国家治理需求展开。在官修书目中,《文渊阁书目》以明代文治教化与维护政统为指导,并通过首列“祖训”或“御制”等专类加以展现。由此导致其所著录的《薛仁贵征辽事略》《宣和遗事》等“小说”,是一种基于政教意图的学术价值评判。

《国史·经籍志》作为史志书目的代表,是焦竑从史官学养与职责要求出发,强调书目编纂应有助于引导“风尚”“世道”以利于统治,实现“阐明公道,昭示来兹”的政教意图。这种做法致使《国史·经籍志》以“史之职”作为小说创作者应该具备的学养,以“史之权”作为小说作品内容应该体现的内涵,强调小说应承担起考订征信与政教启示等功用,且以此作为小说作品的核心内涵。

明代私家藏书目对“小说家类”的探讨既具有“账簿”式特征,亦蕴含着经世致用的思想。然因认识的异样,对“小说家类”的归置呈现出诸多异趣。《百川书志》称《三国志通俗演义》“据正史,采小说,证文辞,通好尚。非俗非虚,易观易入”之类的审美,体现出由书目的知识体系及明代文教思想等现实关系所支配的价值取向结构。

《宝文堂书目》“子杂”类虽著录《三遂平妖传》《水浒传》《三国志通俗演义》,然其有关小说的认识以所录小说是否具有征信的成分作为遴选的标准。而《赵定宇书目》《澹生堂藏书目》等书目对“小说家类”的“退置”变化与类别改良,是“主体介入”的目录学传统能动性改造小说作品存在意义的典型。《赵定宇书目》“小说书”所录是该书目剔除了“天字号·史书”“经类”“经济”“理乐书”等部类之外,体现于个人仍可益于身心修养、体现于社会仍可裨益教化等难以明确归并的作品。由此也导致《赵定宇书目》“小说书”类所录作品不仅形式不一、体裁各异,且内容庞杂。

《澹生堂藏书目》则将“小说家类”细分为“说汇”“说丛”“佳话”“杂笔”“闲适”“清玩”“记异”“戏剧”八类小目,对“小说家类”作品的存在形态有较为清晰的体性判断。此举既肯定“小说家类”在“说”的形式下具有“汇”“丛”等不同编纂体态,亦看到小说创作者在“佳话”“杂笔”等创作方式中的松散取向。

可见,明代书目的“小说家类”虽承继了《汉书·艺文志》满足“时君世主”的传统,却不再过于突出“小说家类”的学术流派意义,对所著录小说的特征描述与价值表达,往往突出是否含有裨益政教与人伦道德的成分,呈现出别样旨趣。

明代书目著录通俗小说的批评策略

《三国志通俗演义》《水浒传》《西游记》等通俗小说在明季的兴起与传播,首先得益于宣德、正统时期对杂剧、戏曲等说唱文学与“稗官小说”的思想“松绑”。明代中后期的藏书家及书目编纂者渐渐购买、收藏、阅读、探究通俗小说,不仅推动当时人强调小说的“辅正史”立意,且认为小说应隐含“润色附史之文”以“传奇”的倾向。这使得明代书目予以著录具备了广泛的舆论支持,也产生了相应的文献管控需求。明代书目进行通俗小说著录时的部类归属,或置于史部“野史”类、或于“杂传”类、或于“子杂”类、或于子部“小说家类”、或于子部“释类”,甚至进入明季都察院、文华殿的藏书序列与司礼监、山东“登州府”及“鲁府”的刊刻范围之中。

例如,《百川书志》卷六史部“野史”著录《三国志通俗演义》《水浒传》;《宝文堂书目》“子杂”类著录《三国志通俗演义》《忠义水浒传》;《古今书刻》“都察院”著录《三国志演义》《水浒传》;《续文献通考·经籍考》“传记类”著录《水浒传》;《笠泽堂书目》子部“小说家”著录《三国志演义》;《红雨楼书目》子部“释类”著录《西游记》。这并非为通俗小说重新进行设类与作品归置,而是纳入现有目录学体系中进行考察,关注此类通俗小说与彼时政治、文化的关联程度,且集中于小说与史书的关系、政教式文学功用及征信内容等方面。

同时,明代各类札记所载明人对《水浒传》《三国志通俗演义》《西游记》的评判意见,反映出明人主要从学术价值与思想意义层面评判这些作品。此举导致明代书目对情调、目的、题材、读者等“小说”的“内在形式”与格律、结构等“外在形式”进行着限定,忽略或排斥其他形态,从而左右明人对小说的准确定位。这一定程度上制约了小说的多元性演进,使得目录学视阈对小说的表达更多是一种官学视角,其间的民间视角则被有意或无意地淡化。

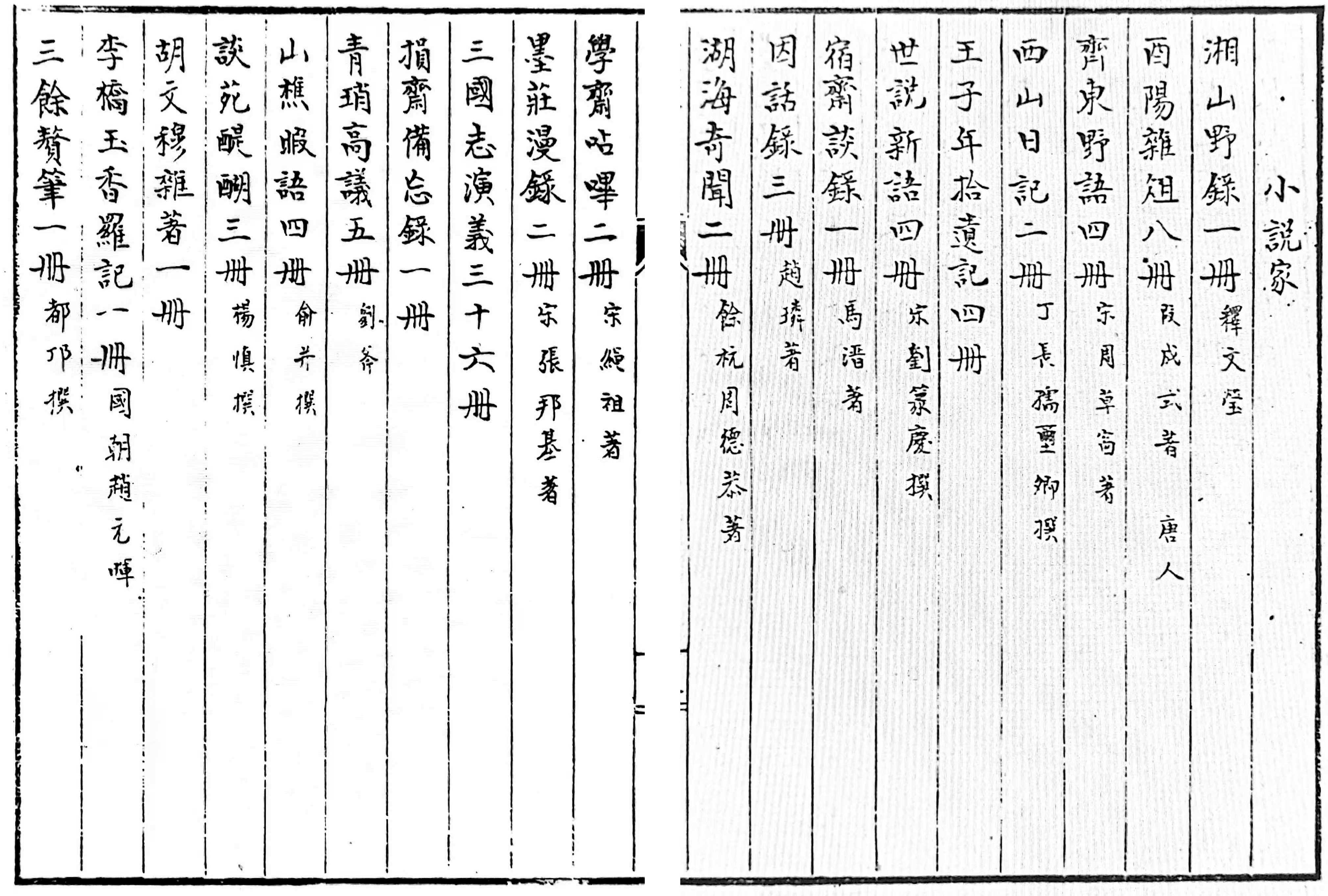

《笠泽堂书目》著录《三国志演义》书影 作者供图

明代士人群体对小说目录知识的扩容

目录学是明代士人群体价值信仰、知识体系、精神来源及阅读规范的重要习惯,也是其介入当时社会文化构建的重要途径,更是其日常知识消遣的主要凭借。明代士人群体在目录学知识传统的约束下,对通俗小说的知识特征与知识意义进行了诸多扩容探索。例如,谢肇淛有关小说的认识,一方面深受传统书目知识结构的影响,仍从“街谈巷语”、征信等角度展开小说评判;另一方面,基于《水浒传》《金瓶梅》《西游记》的实际阅读感受,从政教、征信等知识意义寻求予以合理对待的视角,最终形成“虚实相半”的认识。谢肇淛所言《西游记》为“俗传”“演义”的称引背后,带有浓厚的目录学知识的影响因子。

在《少室山房笔丛》中,胡应麟因不满于《汉书·艺文志》等传统书目对“小说(家)类”的内涵归纳,试图基于目录学的认识视阈,从历代“小说”的演变动态予以重新界定,认为“今世传街谈巷语有所谓演义者,盖尤在传奇、杂剧下”,明确强调“演义”小说属于“街谈巷语”的范围。这使得胡应麟在突出“小说”政教内涵的基础上,亦强调文采、文辞、阅读趣味性等特征。此举致使其重新界定的“小说”内涵既能够涵盖于此之前的观念传统,又大体符合历代“小说”的演变实际,以便寻求一种在历史传统与现实演变之间的合理的新平衡。

明代通俗小说序跋广泛使用“稗官”“稗官野史”“稗乘”“野史小说”“稗官小说”“小说传奇”“小说演义”“野记”等称谓,是对“小说家者流,盖出于稗官”等目录学知识传统的转化表达,是目录学知识体系作用下“百花齐放”的探寻结果。在“史部”与“子部”之间判断通俗小说的知识特征或存在意义,已成为明代通俗小说序跋无法回避的话题,乃至序跋者刻意为之的认知表达。这是明代通俗小说序跋者基于目录学体系而总结的惯用词汇,意图形成一种新的评价策略。它反映出明代通俗小说序跋深受目录知识传统的制约,并影响了明人对通俗小说知识特征的概括与社会角色的评判。

明代书目著录小说的学术史意义

从目录学知识体系的演变来说,明代书目在宋元书目关注小说虚构与真实相互关系的基础上,以更包容的态度对待明代小说新出现的各种“驳杂”特征。尤其是明代书目将通俗小说纳入现有分类体系的探索,限定此类“不登大雅之堂”的小说“极鄙俚”的知识意义,借此挖掘小说“小道”教化方面的各种知识特征。这使得清代《四库全书总目》在“稽古右文,聿资治理”的主导下,切实地推进小说“叙述杂事”“记录异闻”及“缀辑琐语”的流派划分。

从符合政教需求的角度看,明代书目的小说批评是以人伦道德与价值评判为先的功能性叙述。此类探索促使明代书目突出小说的征信价值与教化意义,一定程度上忽略了所录小说的文体形式与审美功用。但是,《三国志通俗演义》《水浒传》被多次著录,表明明人仍尝试将通俗小说纳入资考证、广见闻的特定文化背景中,考察相关作品的内涵指向及其文体限定。此类以学术评判为归旨的小说批评,促使通俗小说的文类特征在明清政教限定的情况下仍隐含被探索的可能性。这就为通俗小说强调教化与娱乐并重的近代转型,做了观念先导。

总之,对中国古代小说观念与小说批评的讨论应建立在古代重体用、轻体裁的历史语境中,充分还原古代小说批评注重政教的知识特质,而不应以西方文艺理论为指导来简单强调通俗小说的娱乐、故事、虚构特征。这是建构适合中国古代文学演进实情的批评体系的关键所在,能够有效避免“以今度古”与“以西律中”的过度阐释。