作者系国家社科基金项目“贵州契约文书中的方言资料整理与研究”负责人、贵州师范大学文学院副教授

在中华文明史上,历代写本文献发挥着源头性、载体性的作用。近一个世纪以来,我国各地陆续发现了大量契约文书,这些集中书写于宋元至民国时期的民间契约,以一种跨时长、分布广、数量大的写本文献形式,构成汉字使用、贮存的广阔领域,连接汉字从近代走向现代的关键阶段,反映了汉字在民间由文本书写到文化认同的发展传承路径。

契约活动融汇民间书写文化

宋元以后,雕版技术飞速发展,刻本占据古代文献主流,写本文献进一步失去流传空间,手书汉字资料越来越少。但在地方经济和地域文化活跃的民间,一直保持着手写契约的传统,推动着书写文化的繁荣。

明清时期,契约用纸大多是普通宣纸、竹纸,但不同地域间风貌各异。如成都龙泉驿契约和徽州文书多使用皮宣和毛边纸,这是明代以来广泛用于古籍刊印、毛笔书写的手工制纸,质地柔韧、细腻、薄而松软、托墨吸水性强,这些地区的民间契约纸质厚实,大多是书写考究的官契。比较特殊的是贵州清水江文书,多采用古法造纸术制造的“土纸”,这种古法造纸成色较低、价格低廉,主要用于书写山林、田土买卖和租佃契约,数量繁多。云南契约也主要用当地古法所造竹麻纸书写,工艺流程与清水江大致相同,只是在生料、熟料的发酵中是否添加滑药而略有差异。正因为与地方造纸文化相依存,民间契约常常以“张”为单位,以“纸”作量词,一张纸就是一份契约。如乾隆二十八年《姜凤宇山林断卖契》:“今欲有凭,一字二帋,各执一张,永远存照。”其中,“帋”是“纸”的俗写,“二帋”即“二张”。民间契约这种“就地取材”的习惯,形成了与当地造纸工艺交相辉映的书写文化。

契约是民间书手留下的第一手墨迹材料,人们在长期的书写实践中,熟悉了汉字的各种书体,练就了高超的书法技艺,不同地区、不同民族的契约展现着民间书法的整体风貌和地域特色。各地契约可见诸多端庄工稳、结体精巧的小楷、行楷和行草,这些书写规范、精美、水准上成的契约文书可谓真正源自民间的书法作品。例如,徽州文书中有很多契约不仅字迹细密均匀、体势飘逸,并且布白清新、纸卷舒朗,颇具书卷气息。而清水江文书中一份写于同治九年的《龙运宗分山合同》中,每个字都带有草书笔意,如“![]() (之)”“

(之)”“![]() (以)”“

(以)”“![]() (为)”字末笔波折不回锋,“

(为)”字末笔波折不回锋,“![]() (名)”“

(名)”“![]() (占)”“

(占)”“![]() (合)”“

(合)”“![]() (各)”“

(各)”“![]() (右)”等字末笔浪形不封口,“

(右)”等字末笔浪形不封口,“![]() (珍)”字“彡”画连书等都是草书笔法;而“

(珍)”字“彡”画连书等都是草书笔法;而“![]() (手)”“

(手)”“![]() (地)”两字收笔带有挑势,有明显调锋,是熟练的行书笔法。

(地)”两字收笔带有挑势,有明显调锋,是熟练的行书笔法。

契约活动中,人们对各种文化元素的吸收,对汉字书写及审美的追求,展现了民间书写文化的体貌和精神,让契约文书变得质朴敦厚又不失灵活生动,成为来源于民间、蕴藏在民间的文化遗产。

契约文本存续历代写本特征

民间契约文书是写本文献发展到近代的结晶,在写本传统与文字特点上与吐鲁番文书、敦煌文献等一脉相承。

书写没有统一规范,文本中各种书体混杂,繁简不定,古今错杂,并且由于滥用同音、记音字,大量别字异文纷呈叠出,这是写本汉字的真实样态。如各地文书中“至”写作“自”或“字”,“添”写作“天”,“同”写作“仝”,“整”写作“正”,“凭”写作“平”等同音借代的情况俯拾皆是。即便于契约非常重要的数字、地名、人名,也往往用字不定,如数字有时小写“一二三”,有时又大写“壹貳叁”;有时同一份文书,前后文用字也出现交错,如嘉庆十五年《姜廷华等断卖山场杉木约》中“肆拾二两”“十伍年”,嘉庆十年《姜美保断卖山场杉木约》中“杉木叁团”后文又作“三团”等,都是数目字大小写混用。同时,很多汉字在契约中写法多样,如各地文书经常把“出”字写成“![]() ”,中间断笔,每每使人误以为两个山字,有时又把“出”写成“

”,中间断笔,每每使人误以为两个山字,有时又把“出”写成“![]() ”或“

”或“![]() ”,上面的“山”用重文符号表示,很容易认成“击”字,这是俗写断笔导致文字结构松散造成的,是写本汉字的常见特点。有时同一个字在同一地区的契约中俗体繁多,比如常用字“從(从)”,在清水江文书中就有“

”,上面的“山”用重文符号表示,很容易认成“击”字,这是俗写断笔导致文字结构松散造成的,是写本汉字的常见特点。有时同一个字在同一地区的契约中俗体繁多,比如常用字“從(从)”,在清水江文书中就有“![]() ”“

”“![]() ”“

”“![]() ”“

”“![]() ”“

”“![]() ”等俗写,传世典籍中,汉字“彳”旁常书作“丬”形,而手写疾书又似“氵”,契约中类似如“得”字作“

”等俗写,传世典籍中,汉字“彳”旁常书作“丬”形,而手写疾书又似“氵”,契约中类似如“得”字作“![]() ”,“後”字作“

”,“後”字作“![]() ”可资比勘,从而获知“從”的演变轨迹:從→

”可资比勘,从而获知“從”的演变轨迹:從→![]() →

→![]() →

→![]() →

→![]() ,这些情形呈现了汉字书写由楷至行、草的自然流变,是民间汉字形态多样的表现。

,这些情形呈现了汉字书写由楷至行、草的自然流变,是民间汉字形态多样的表现。

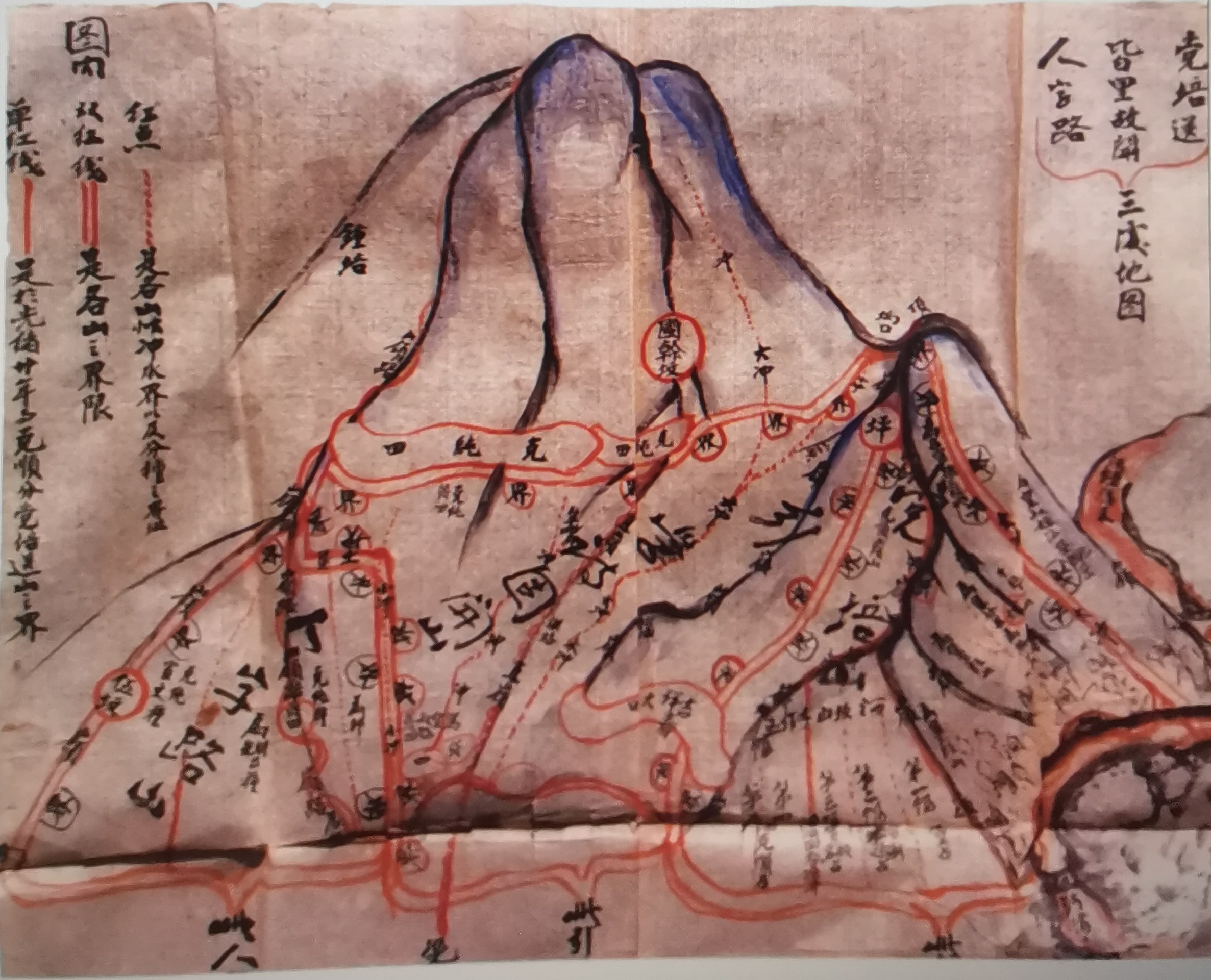

清水江文书中的苗侗村寨地图。

图片来源:作者据《贵州苗族林业契约文书汇编》翻拍

写本汉字的各种书写类型都能在民间契约中找到实例。如增加构形部件,“(山)场”作“![]() ”,“(菜)园”作“

”,“(菜)园”作“![]() ”“薗”“

”“薗”“![]() ”,“争(论)”作“

”,“争(论)”作“![]() ”,“(利)益”作“

”,“(利)益”作“![]() ”等。又如,省略表意偏旁,雍正五年《徐氏等卖庄基地白契》:“时值价艮一两九钱,其艮当日交足。”“艮”是“银”的讹省,类似如“(栽)种”作“重”,“议(定)”作“義”等亦其例。又如,偏旁换用,“(耕)种”作“

”等。又如,省略表意偏旁,雍正五年《徐氏等卖庄基地白契》:“时值价艮一两九钱,其艮当日交足。”“艮”是“银”的讹省,类似如“(栽)种”作“重”,“议(定)”作“義”等亦其例。又如,偏旁换用,“(耕)种”作“![]() ”,“相(干)”作“

”,“相(干)”作“![]() ”,“股”作“

”,“股”作“![]() ”,“拾”作“

”,“拾”作“![]() ”,“(四)抵”作“

”,“(四)抵”作“![]() ”,“把”作“

”,“把”作“![]() ”,“菜(园)”作“

”,“菜(园)”作“![]() ”等都是契约经见的换旁俗字。又如,合文,常见的有“纹银”作“

”等都是契约经见的换旁俗字。又如,合文,常见的有“纹银”作“![]() ”,“合同”作“

”,“合同”作“![]() ”“

”“![]() ”等,各地契约皆然。汉字的各种类型几乎都能在契约中见到身影,并且在民间书写过程中发生进一步的演变。

”等,各地契约皆然。汉字的各种类型几乎都能在契约中见到身影,并且在民间书写过程中发生进一步的演变。

与历代写本文献一样,民间契约的文字整体风格趋简就俗。例如,省略汉字部件,“两”作“![]() ”是省略相同部件;“贰”作“

”是省略相同部件;“贰”作“![]() ”,“添”作“

”,“添”作“![]() ”是直接省略原字中部分构件。又如,部件简化,“乾”作“

”是直接省略原字中部分构件。又如,部件简化,“乾”作“![]() ”右部符号化作“乚”;“粮”作“

”右部符号化作“乚”;“粮”作“![]() ”右部用符号“卜”代替;“登”作“

”右部用符号“卜”代替;“登”作“![]() ”上部用符号“又”代替。在简写过程中,很多字还会使用形体近同的部件,例如“買”作“

”上部用符号“又”代替。在简写过程中,很多字还会使用形体近同的部件,例如“買”作“![]() ”,“賣”作“

”,“賣”作“![]() ”,“管”作“

”,“管”作“![]() ”等下部都形似“夂”形;又如“望”作“

”等下部都形似“夂”形;又如“望”作“![]() ”,“歲”作“

”,“歲”作“![]() ”,“路”书作“

”,“路”书作“![]() ”等相关部件都简书作“

”等相关部件都简书作“![]() ”。多姿多彩的简俗写法,有些在历代写本中已经出现,有些则是首见于民间契约,体现了民间契约对写本汉字的发展与传承。

”。多姿多彩的简俗写法,有些在历代写本中已经出现,有些则是首见于民间契约,体现了民间契约对写本汉字的发展与传承。

契约书写凝聚民间汉字智慧

契约文书的执笔人基本都是当地田农、林农,契约书写考验着他们写字、用字的能力,也展现着他们对汉字的认知,闪烁着民间智慧。

一些特殊的字词如“寨(山寨、村寨)”字,清代及以前文书一般都用“寨”,而到民国时出现使用“砦”字的情况,如民国三十六年《姜坤泽等培喜则杉木栽手断卖契》:“立断卖栽手字人本砦姜坤泽、文烈、文泮。”我们知道,“砦”和“寨”在近代汉字史上,曾共同作为“柴”的异体字,如《集韵》去声夬韵士迈切:“柴,篱落也,或作寨、砦。”因同为“篱笆、栅栏”义的“柴”之异体,“砦”因而与“寨”同义,并进一步用作“寨”之“村寨”义。明清典籍中“砦”用作“寨”的异体例证颇多,契约书写者能够准确使用这一对异体字,说明当时的汉字普及程度较高。

更为宝贵的是,我国贵州、云南、内蒙古、湖南、湖北、福建等地文书的执笔者,他们不仅突破了汉字记忆、使用的困难,并且对汉字书写有较高体悟,通过写和用,当地民族的语言文化实现了与汉字文化的接触与交融。例如,加池苗寨契约常见“丿坡”一词,初见不知何意,对比当地文书发现有异文作“撇坡”“白坡”“迫坡”“北坡”等,且苗音“撇”“白”“迫”“北”诸字音近,“丿”音“piě”,正是“撇”的民间写法,“丿坡”即斜坡,记作“丿”既保留了汉字象形的意味,也见证了汉苗音接触的史实。

民间契约中汉字简化趋势进一步加强,其中很多是民间书手的贡献。例如,乾隆十七年《姜老井山林断卖契》:“当日凭中![]() 定价银足色纹艮(纹银)三两八钱整。”又如,民国三十一年《陈门杨氏姜彩子陈世冬、陈世良卖柴山树木墦地契》:“母子

定价银足色纹艮(纹银)三两八钱整。”又如,民国三十一年《陈门杨氏姜彩子陈世冬、陈世良卖柴山树木墦地契》:“母子![]()

![]() (謪議),情愿将到祖遗土名小冲尚岩坡”中“

(謪議),情愿将到祖遗土名小冲尚岩坡”中“![]() ”“

”“![]() ”是“議”的简省俗字,宋元以来,“義”简化作“义”,“言”简化作“讠”,故“議”的简化字今作“议”,但这一进程中,还经历了从“議”到“

”是“議”的简省俗字,宋元以来,“義”简化作“义”,“言”简化作“讠”,故“議”的简化字今作“议”,但这一进程中,还经历了从“議”到“![]() ”和“

”和“![]() ”的中间环节,简化轨迹是:議→

”的中间环节,简化轨迹是:議→![]() 、

、![]() →议。类似的情形还有“開”作“

→议。类似的情形还有“開”作“![]() ”,“關”作“関”或“

”,“關”作“関”或“![]() ”,“謪”作“

”,“謪”作“![]() ”,“識”作“

”,“識”作“![]() ”,“論”作“

”,“論”作“![]() ”等很多,但传世文献鲜少看到这些字形,以至于现行字书《汉语大字典》《中华字海》等均未收录。恰巧是这些常见于契约的简体字,透露着汉字简化的具体过程和细节。

”等很多,但传世文献鲜少看到这些字形,以至于现行字书《汉语大字典》《中华字海》等均未收录。恰巧是这些常见于契约的简体字,透露着汉字简化的具体过程和细节。

民间契约丰富的写字、用字现象,一方面是由于在民间书写传播过程中,人们对汉字形体特点、变化方式、书写技巧有了更深的实践和理解,不自觉地发展传承了历代写本及其汉字传统。另一方面是契约当事人对汉字所记录的契约内容、语言信息的习以为然,是他们心理认知、文化体验的真实流露。

契约流通表达文化认同

近代民间契约虽出自于不同地域、民族乃至不同文化阶层,但其文本风格、契约内容和书写特点却展现出高度的一致性。其原因不仅是身处社会经济活动中的人们对古代契约及其效应、精神的认可;更是人们在契约活动中,对汉字的书写方式、表达内容、发展变化的认同,根本上是对作为通用文字与文化载体的汉字的认同。

在契约中,人们对汉字所表达的内涵和文化形成了更为共通的认识。即便在多民族聚居地,各兄弟民族也会遵循汉字的表达习惯,使用意义相同或相近的字词来拟定契约内容。例如,光绪元年《雷连送山场卖断契》:“倘有不明系是送出头抵挡,不涉钱主之事。”其中,“出头抵挡”,福建畲族文书又作“出身抵挡”;土默特、清水江、云南昆明等地文书多作“一面承当”,石仓契约多作“一力承当”,福建厦门文书多作“卖主抵当”,这些字词表达的内涵是相同的,表现出不同地域、民族和方言的人们在汉字书写中的文化认同。

契约让汉字书写向民间下沉,成为人们文化表达、交流的窗口,获得更为庞大的书写群体和更为广泛的社会基础。例如,契约中对土地、房屋的书写地域特色显著,南方各地契约中的“田”,贵州屯堡地区多为水田、科田;徽州有板田、小买田、大买田;浙江多称民田、垦田,宁波等地把祖上所遗田称祖田、祀田;江西多称田皮;广东通称田坦、沙田,又有围田、潮田、桑田、咸田、洲田、鱼塭等各种形制,展示了各地水土风貌的不同。一些民族地区的契约中,还有大量民族文化的书写,如清水江文书中丰富多彩的民族村寨、地名文化;土默特契约中独具特色的人名景观;畲族文书中的畲汉通婚习俗等,通过汉字书写展示了不同地域、民族的社会活动和文化生活。

契约里的字形都能与历代碑刻、写本、刻本文字形成良好的印证,共同勾勒汉字发展演变的完整面貌。例如,乾隆八年《石仓卖田契》:“其田任凭![]() 业,日后并无兄弟子侄二三言说。”据契约套语“任凭买主管业”,我们知道“

业,日后并无兄弟子侄二三言说。”据契约套语“任凭买主管业”,我们知道“![]() ”是“管”的俗写,这一写法在契约中并不多见,“

”是“管”的俗写,这一写法在契约中并不多见,“![]() ”下部当是草书变体,敦煌文献“官”书作“

”下部当是草书变体,敦煌文献“官”书作“![]() ”“

”“![]() ”等,明清刊刻小说“管”作“

”等,明清刊刻小说“管”作“![]() ”形,可相印证。此类案例不胜枚举,揭示了契约汉字与传世汉字的渊源关系,以及汉字在不同文献载体中的演变规律及共性。

”形,可相印证。此类案例不胜枚举,揭示了契约汉字与传世汉字的渊源关系,以及汉字在不同文献载体中的演变规律及共性。

汉字文明的发展演化,既要依赖不断流传的文献传播体式,也要依靠不断扩散的书写群体。近代大规模的契约活动,拉近了不同地域、民族、阶层文化沟通的距离,共同书写鲜活的汉字形态演变史、推广普及史。民间大众在书写、简化、认知上的智慧创造为汉字文化认同和汉字文明传承提供了不竭动力。