作者系国家社科基金项目“《山海经》汇校集释”负责人、西南民族大学中国语言文学学院教授

我们在读陶渊明诗文集的时候,一个突出感受就是他的作品有很多异文。如存世最早的陶渊明集版本,现藏于国家图书馆的宋刻递修本《陶渊明集》所记载的异文就有700多处。诗文集中的众多异文现象,侧面说明在刻本出现之前的抄本时代,陶渊明的诗文就已广受欢迎。正是因广受欢迎而被频繁传抄,才产生了大量的异文。

从理论上讲,一个作者的原本即稿本,文字应该是固定和唯一的。我们面对陶渊明集大量的异文,难免会产生这样的疑问,哪一个才是作者的原本?抑或所有的都不是原本,而真正的原本需要学者经过缜密精细的考证去寻求。在多个异文版本中确定哪个才是原本的文字,或是将所有的异文都予以排除而另寻原本,都是异常艰难的过程,同时又是重要的工作。因为只有确立了原本,才能保证我们读到的文字是陶渊明所写的文字,而不是后世传抄者或刻书者的误文。

以陶渊明组诗《读〈山海经〉十三首》中的两个异文为例,我们来看看怎样取舍异文或重建原本。同时,重建的原本文字和异文之间的演变途径,如果能够得到合理的解释,则可以大大提高重建原本文字的可信度。

“鴅鹅”误作“鸣鴸”

据宋刻递修本《陶渊明集》,组诗第十二首开头二句“鴅鹅见城邑,其国有放士”,其中的“鴅鹅”二字,原注云:“一作‘鸣鹄’。”曾集本、苏写本悉同。然而无论是“鴅鹅”,还是异文“鸣鹄”,我们在《山海经》中都找不到对应的文字,显然有误。因此,宋淳祐元年(1241)汤汉本“鴅鹅”虽作“鸼鹅”,但自注却说:“当作‘鸱鴸’。”并引《山海经》为证:“柜山有鸟,其状如鸱,其名曰鴸,见则其县多放士。”汤汉的校改极有可能参考了别的版本,或者参考了姚宽的《西溪丛语》。《西溪丛语》卷下有一大段关于陶渊明《读〈山海经〉十三首》的解读,解读先引陶诗,再引《山海经》及其他文献予以说明。第十二首所引陶诗作“鸱鴸见城邑,其国有放士”,可知姚宽所见的陶集版本正作“鸱鴸”。姚宽同样引用了《山海经》为证,并且说:“‘鸱鴸’或为‘鸼鹅’,或为‘鸣鹊’,皆非也。”作“鸼鹅”的异文即为汤汉本所承,而作“鸱鴸”和“鸣鹊”的版本未能流传下来。汤汉的校改得到了后世的积极响应,元代李公焕《笺注陶渊明集》和明清两代的陶集大都袭用了汤汉本。

进入现代,丁福保《陶渊明诗笺注》正文仍作“鸼鹅”,自注云:“‘鸼’之与‘鴸’,犹‘辀’之与‘侏’皆同音通借字。‘鹅’当作‘鸱’,因形近而误。”似乎主张“鸼鹅”当为“鴸鸱”之误,与汤汉的校改大同小异。

大部分学者接受了汤汉的校改,直接用“鸱鴸”当作正文,如傅东华《陶渊明诗》、古直《重定陶渊明诗笺》、王瑶《陶渊明集》、王孟白《陶渊明诗文校笺》、孙钧锡《陶渊明集校注》、袁行霈《陶渊明集笺注》、龚斌《陶渊明集校笺》、孟二冬《陶渊明集译注》等都是如此,看来“鸱鴸”说已经成为学界的主流意见。

哈佛大学的田晓菲在《尘几录——陶渊明与手抄本文化研究》一书中提出了不同看法:“李公焕本以为首句‘鸼鹅’当作‘鸱鴸’,其实诗的第一个字当从曾集本、苏写本作‘鴅’,第二个字可从李本作‘鴸’。”实际上,前人早有相同的看法,清代吴任臣《山海经广注》说:“陶潜《读〈山海经〉》诗:‘鸼鹅见城邑,其国有放士。’或云‘鸼鹅’当为‘鴅鴸’。”袁珂《山海经校注》认为:“为‘鴅鴸’正是也。”又说:“此如鸱之异鸟鴸,或即败死丹朱之所化。”将鴸鸟和尧的长子丹朱之间建立起了联系。《尚书·尧典》云:“帝曰:‘畴咨若时登庸?’放齐曰:‘胤子朱启明。’”“胤子朱启明”一句,《史记·五帝本纪》作“嗣子丹朱开明”,张守节《正义》引郑玄云:“帝尧胤嗣之子,名曰丹朱,开明也。”顾颉刚、刘起釪《尚书校释译论》就认为:“‘朱’,在神话中原是一种神鸟……又叫‘鴸’。”从表面上看,“朱=丹朱”,“鴸=鴅鴸”,对应整齐,但一为人名,一为鸟名,二者之间能否画等号还难以定论。即使能够成立,这也只是后世学者的看法,陶渊明无缘得知,因此不可能将《山海经》的“鴸”写作“鴅鴸”。

陶渊明像(清《无双谱》) 作者/供图

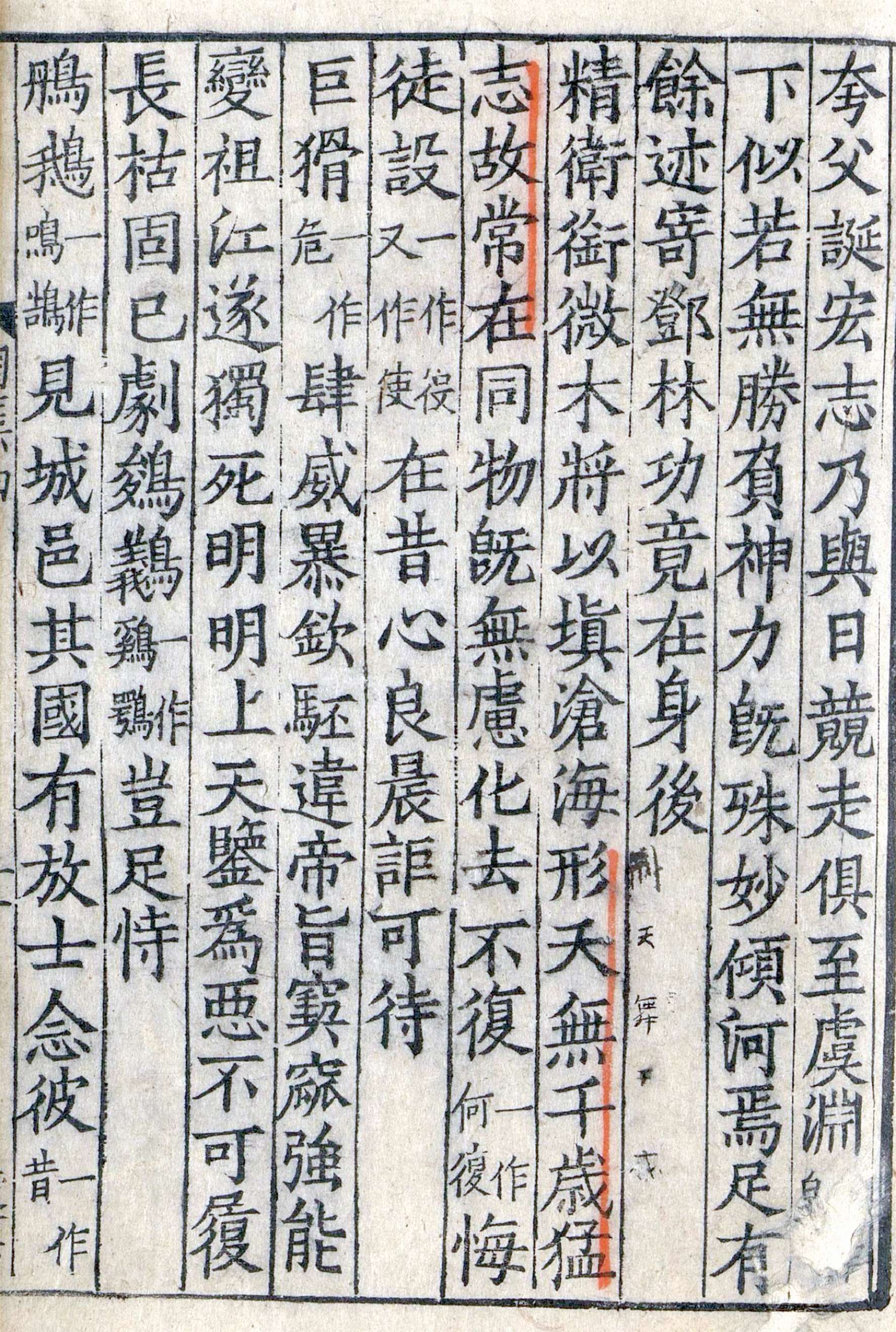

陶渊明《读〈山海经〉十三首》(宋刻递修本) 作者/供图

然而,无论是有版本依据的“鴅鹅”“鸼鹅”,还是后人校改的“鸱鴸”“鴸鸱”“鴅鴸”之说,拿《山海经》原文来验证的话,都难称密合无间。《山海经·南山经》云:“《南次二经》之首,曰柜山,有鸟焉,其状如鸱而人手,其音如痹,其名曰鴸,其鸣自号也,见则其县多放士。”“放士”一词在《山海经》一书中仅此一见,因此陶诗“鴅鹅见城邑,其国有放士”二句一定是根据此节文字来写的。然而,《山海经》明确记载此鸟名字是个单名,叫作“鴸”,和“鴅鴸”无涉;虽然它的形状“如鸱”,但绝不能用连文“鸱鴸”来称呼它,因此后人的校改都难以成立。

那么陶渊明诗的原本应该是什么呢?我们认为,第一个字当取宋刻递修本、曾集本、苏写本所记载的异文“鸣鹄”和《西溪丛语》记载的异文“鸣鹊”,以及和陶本所载异文“鸣鸪”中的“鸣”字;第二个字当取《西溪丛语》所记“鸱鴸”中的“鴸”字,即原本当作“鸣鴸见城邑,其国有放士”。如此可与《山海经》记载密合无间。可能大家会问,这样的校改能够成立吗?取“鸣”字是有版本异文的根据,取“鴸”字则有《山海经》文献的证据,显然可以成立。不仅如此,我们还可以根据郭璞的《山海经图赞》(以下简称《图赞》)来进一步证明这样校改是正确的。《山海经》最早的注释者是东晋的郭璞,他同时还写了《图赞》。《道藏》本《山海经》所附郭璞《图赞》“鴸鸟”云:“彗星横天,鲸鱼死浪。鴸鸣于邑,贤士见放。厥理至微,言之无况。”可以明显看出,陶渊明的这二句诗“鸣鴸见城邑,其国有放士”是直接化用郭璞《图赞》“鴸鸣于邑,贤士见放”二句诗的,表明陶渊明十分熟悉郭璞的《图赞》。郭璞、陶渊明以“鴸鸣/鸣鴸”与“放士”相联系,明代杨慎《戎旅赋》:“咏清人之介驷兮,感放士之鸣鴸。”亦以“鸣鴸”与“放士”相联系,可谓诗人之思,千载而潜通。

最后,我们再简单考察一下“鸣鴸”异文演变的过程。“鸣鴸”的“鴸”字或因形近而讹作“鹊”,即成《西溪丛语》所记载的“鸣鹊”;或因形近而讹作“鹄”,即成宋刻递修本、曾集本、苏写本所载异文“鸣鹄”;“鹄”字又因形近误作“鸪”,即成和陶本所载异文“鸣鸪”。“鸣鴸”二字因形近讹作“鴅鹅”,即成宋刻递修本、曾集本、苏写本的正文;“鴅”字又因形近误作“鸼”,即成汤汉本、李公焕本的正文“鸼鹅”;“鴅”字又因形近误作“![]() ”,即成和陶本的正文“

”,即成和陶本的正文“![]() 鹅”。可以看出,异文看似纷繁复杂,但其演变的轨迹犹历历可考。《西溪丛语》中的“鸱鴸”则可能是刻书者根据《山海经》所作的校改。

鹅”。可以看出,异文看似纷繁复杂,但其演变的轨迹犹历历可考。《西溪丛语》中的“鸱鴸”则可能是刻书者根据《山海经》所作的校改。

“巨猾”误作“臣危”

据宋刻递修本《陶渊明集》,这组诗的第十一首开头二句是“巨猾肆威暴,钦駓违帝旨”,其中的“猾”字,原注云:“一作‘危’。”曾集本、苏写本悉同。和陶本正文亦作“巨猾”,但注文却作“一作‘![]() 危’”。“巨猾”不见于《山海经》,显然有误。丁福保《陶渊明诗笺注》直接改作“臣危”,云:“‘臣危’一作‘巨猾’,非。‘巨’因形而误,‘猾’因双声而误也。”并引《山海经·海内西经》为证:“贰负之臣曰危,危与贰负杀窫窳。”

危’”。“巨猾”不见于《山海经》,显然有误。丁福保《陶渊明诗笺注》直接改作“臣危”,云:“‘臣危’一作‘巨猾’,非。‘巨’因形而误,‘猾’因双声而误也。”并引《山海经·海内西经》为证:“贰负之臣曰危,危与贰负杀窫窳。”

丁福保的校改有版本异文和《山海经》文献的证据,毫无疑问是正确的,已成定论。陶渊明诗中称“危”为“臣危”,可能受到了郭璞《图赞》的影响,郭璞《图赞》小题即作“贰负臣危”。丁氏的校改虽然完全正确,但他关于“臣危”之所以讹作“巨猾”的原因解释却有对有错。他以“巨”“臣”为形近之误是正确的,《山海经》即有此例。《山海经·海内南经》云:“枭阳国在北朐之西,其为人人面长唇,黑身有毛,反踵,见人笑亦笑,左手操管。”郭璞注:“《海内经》谓之‘赣巨人’。”“赣巨人”之“巨”,宋本、《道藏》本、明成化本、王崇庆《山海经释义》本皆讹作“臣”,可以为证。他认为,“危”“猾”为双声而误,则是错误的,因为二字并非双声关系。我们认为,“危”之所以误作“猾”,还经历了一个中间过程,即“危”字在传抄过程中先误作“花”,因为“危”与“花”行书相近易讹,如《山海经·西山经》云:“槐江之山,其阴多榣木,之有若。”郭璞注:“《国语》曰:‘榣木不生花也。’”今本《国语·晋语八》作“榣木不生危”,可知“花”为“危”字之误,可为之比。“臣危”在传抄过程中曾经误作“巨花”,后人见“巨花”无义,因此改作同音的“巨猾”。“巨猾”一词在东汉张衡《东京赋》中就已经出现,义指大奸之人。其异文演变途径可以简单标示为:臣危→巨花→巨猾,而“臣”字除了讹为“巨”字外,还曾经讹为和陶本所记载的异文“![]() ”,辗转演变之迹亦历历可辨。

”,辗转演变之迹亦历历可辨。

从上举两个陶诗异文例子来看,早期版本所记载的无论是原文还是异文,都需重新取舍并参照《山海经》才能得出准确的文本。因此,我们推测,今日所见陶渊明集文本还有不少误文,同样需要参照《山海经》等相关文献进行详细考察,排除误文的干扰,以为学界提供一个尽量趋近于原本的陶渊明集,这是今后陶渊明研究需要着力的方向之一。