作者系国家社科基金青年项目“宋代词臣文化与文学研究”负责人、西安交通大学副教授

诗文革新与理学思潮是宋代士大夫文化史上的两大端绪:前者肇始于宋初柳开、田锡等人的“复古”思想,至北宋中期蔚为大观、引领文坛;后者则以北宋仁宗朝以来的“宋初三先生”为先驱,周敦颐为开创,至南宋发展为学脉庞杂、义理纷繁的论学风潮。

词垣为词臣官署的总称,词臣是中国古代负责草拟朝廷诏书制诰的臣僚,为皇权所认可的朝中最高层知识精英。宋代词垣中的主流职官是翰林学士、知制诰(元丰改制前)与中书舍人(元丰改制后)。词臣通常还兼任科举省试的考官,因此而具有“学者宗师”的象征地位。以宋代词垣的仕宦氛围作为参照面,审视诗文革新与理学思潮的演进形态,我们能够通过具体的观念分合、人事纠葛与风尚变迁,察见北宋引领诗文革新的个体人物与作为官僚机构的词垣之间的复杂关系,以及南宋推崇义理的理学群体与矜尚辞章的词臣群体之间的分野态势。

词垣与北宋诗文革新

词垣与北宋诗文革新的交涉之势主要体现于这一潮流的领袖人物欧阳修、苏轼的词垣事迹。欧、苏皆曾仕至翰林学士,他们与词垣的关系非常复杂。一方面,词臣的职任给欧、苏的文章事业提供了仕宦的支撑,欧、苏作为文坛领袖的重要标志——嘉祐二年欧氏通过主贡拔擢古文后进,元祐时期苏轼表率门下之士,形成“苏门四学士”的文人集团,皆是二人担任翰林学士时的事迹。假如欧、苏总是位居下僚,其杰出的诗文成就固然可使他们成为文学名家,但我们很难想象,他们在有生之年会成为士林追随的文坛领袖。然而另一方面,词垣体制的实际运行与欧、苏文章事业的理想也存在差异:前者服务于上层权力的意志,随时要跟从朝政风候的变动而改弦易辙;后者则力图在文学撰述中自主地扬显道德立场、精神风貌,追求文名的不朽,关心文章事业的后继有人。简而言之,就是重视文学个性与永恒性的价值。欧、苏作为文坛领袖的个人理想与其身处的词垣氛围纠葛缠绕,二者时而相辅相成,时而彼此抵牾。欧、苏遭遇二者抵牾之时,时而能够超逸词垣仕宦常态之外,彰显个人化、文人式的风范气魄,时而不得不受其笼罩,屈志服从于词垣的规制矩范。

欧阳修的词垣生涯处于较为平和的政治环境,他有限度地受到过政敌的攻击,但并未招致太大的人生波折。相应地,他的文章事业与词垣氛围之间抵牾之态也未以激烈的形式显现出来。关于这一点,我们可以来看一看欧阳修对于制诰骈文的态度。欧氏早年通过学习骈文得以登科,但后来在洛阳初入仕途时转而学习古文,从此终生崇尚古文,对骈文颇有贬评。嘉祐六年,欧氏卸去翰林学士之职,升任宰执,这意味着他从此不再执掌草制之责。他为自己曾撰的制诰骈文写了一篇序文,斥责这类文章“果可谓之文章者欤?……屑屑应用,拘牵常格,卑弱不振,宜可羞也”。这是一番恶劣态度追加式的宣泄。然而,我们要是以为此前欧氏在实际草制时也真是时时抱有如是的态度,那就错了。曾有这么一件事:欧氏有一名词垣同僚接到一份颇为繁重的草制任务,让他一连草拟九篇封赏皇亲的诏书,他下笔颇快,一挥而就。我们或许会这样想,这类高度格式化的官样文章即便速成,当也不会受到作为古文家的欧氏的青睐。因为欧氏作文,素好修改,显然不以速成取胜。然而,欧氏却对此事大加赞赏,径将作者比作写《滕王阁序》的王勃。由此,我们颇能想见,在实际草制之务中,欧氏更多地应是掩抑了个人化的文学好恶,努力去适应、融入此中机构的公事程序,并认同其行事规范、评价标准,这样他的仕宦职事才能正常地进展下去,这构成他服从词垣规制的一面。

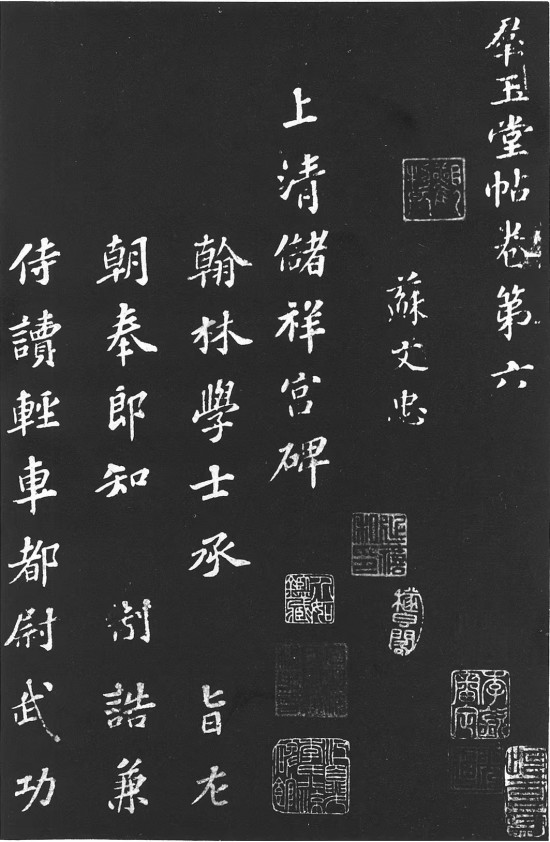

苏轼的词垣生涯及其前后的岁月则深陷党争旋涡,人生波折极大,其文章事业与词垣规制运行轨辙之间的相抗态势则体现得颇为激烈。如元祐时苏轼在翰林学士承旨任上奉敕撰成《上清储祥宫碑》。在政治语境中,该文宣扬了元祐之政的导向,但于随后的绍述时代遭到禁毁,显露出词臣应制之作工具功用的短暂性。但在文化语境中,该文撰成于苏轼文坛领袖位望形成、确立之时。在北宋士人的文事活动中,该文成为士林称赏追慕的对象,并不以苏轼的遭贬而被忘却,体现出苏轼文学身份之于词垣仕宦的超然性。及至北宋灭亡后的金朝,该文在文化上的影响依然延续,被金代士大夫传扬、回味,彰显出苏轼文名超越朝代更迭的不朽意义。

苏轼《上清储祥宫碑》书法(局部)作者/供图

词垣与诗文革新交涉之势展现出欧、苏这样一番风度:他们之于官僚体系,在外在行为上有配合体制的一面,在内在价值上又有超逸权力的气魄。超越之中存有融通余裕,这或许就是欧、苏生前能仕至高位、身后又久享令名的一个原因。

词垣与南宋理学思潮

南宋理学群体长期在地方社会讲论、践行儒学义理,理学家大都淡泊科举仕宦,鄙视骈文的华美辞章,且极具道德洁好,崇尚道统权威,与皇权的政治权威存在天然的分野。迟至南宋后期,理学界的代表人物朱熹、张栻、吕祖谦、陆九渊去世多年以后,理学方才在真德秀的推动下,得到朝廷的正式认可。而词科学问是南宋士林的另一大显学。词科是北宋哲宗朝设立的一种骈文考试,考选极严,专门为朝廷选拔制诰之才,讲求雍容华美的骈体文风。至南宋一代,词科考试更为流行,士林竞逐之况甚盛,以词科步入仕途,由馆阁而入词垣,成就为一代制诰手笔——这是当时不少士人学业、仕宦上的志向,其中优异者将之变成了现实。南宋著名词臣如周必大、洪适、洪遵、洪迈等皆具有词科入等的资历,可以说,词科经历是南宋词臣一层鲜明的文化背景。这类词垣臣僚对现实的皇权有着根深蒂固的依附性,对抽象的理学义理有一定知识上的兴趣,但并不愿躬身实践陈义过高的道德理想。在南宋一朝的很长时间里,理学家与词臣这两个士大夫群体在宏观的文化取向上存在分歧,在具体的人事交涉中也多有矛盾冲突。在理学家看来,词臣大多是占据要津、耽于文华、作风不谨、急于仕进的轻薄之辈。在词臣看来,理学家大多是偏居地方、仕宦不显、固执义理、责人过严的迂腐之辈。

《真德秀像》(南薰殿旧藏)作者/供图

及至晚宋,真德秀努力想使上述的人事分野有所改观。真德秀早年是一名词科考试的成功者,后来又在词垣任职,仕至翰林学士。真氏立朝以后,成为理学官方化进程之中的关键人物——是他促成了晚宋朝廷正式推尊理学。从表面上看,真氏应是融合词臣文化与理学文化的典型人物,然而,其实终真氏一生,他也无法调和这二者之间的内在分歧。如果说在真氏之前的时代里,理学文化与词臣文化的分野主要体现于不同人群之间的矛盾分歧,那么在真氏时代,这二者之间的分野则更多是投射为同一人物身上文化立场的自我矛盾性。真氏生平有这么一则事迹:他很器重自己一名叫王埜的下属,遂收为门人。真氏起初想教王埜词科学问,但王埜拒绝说词科只重记诵辞藻,自己想学的是义旨深奥的理学,于是,真氏就更器重他了。这个故事的本意或是想表彰王埜敢于在尊长面前直抒己见,但它无意间也透露出真氏文化取向的矛盾性:他面对词科与理学的分歧,无法从根本上调和,或是决然作出取舍,只能采取尴尬的两可态度。这种自我矛盾性一直在真氏的学术、仕宦生涯之中延续。

词垣与理学思潮交涉之势显示出南宋理学群体陈义甚高的道德标准与常态的官场氛围存在难以调和的矛盾。这或许就是大多数理学家难以立朝、置身高位的原因之一。

多年以来,文史学界中颇有学者提倡将思想史的发展脉络置于历史生活的实态中予以观照。这一学术取向要求研究者运用丰富的史料建构历史生活的情境,以历史的想象力还原古人在此情景中的行事动机,对古人抱以一种“了解之同情”的共情态度。于此,古人的思想图景不再仅仅局限于高远的智识理念,而更具化为真切的人情向背。以词垣的氛围作为参照面,考察宋代诗文革新、理学思潮的人事变迁,研究思路即有承于以上理念。其在文化史的抽象意涵之外,更能揭示宋代士人社会中个体生命、特定群体对于仕宦场域的多面态度,这里既有服从规制的依顺之意,亦有越出矩范的超逸之气,既有高自标举的难合之处,亦有费心调和的两难之态,比比皆是纷繁世相的鲜活呈现。