当人们面临会遭到背叛的风险时,他们大脑中的负面情绪就会显著增加,并且表现出试图规避这种风险的倾向。

《论语·颜渊》中子贡问孔子如何治理国家,孔子答到“民无信不立”。虽然这里说的是国家需要取得老百姓的信任才能长治久安,但后来这句话也被扩展到“人无信不立”,即一个人如果没有诚信便无法在社会上立足。人类是社会群居动物这个天然属性决定了人与人之间必须建立必要的信任,才能相互合作获得合作剩余,提高生产效率,才能发展出灿烂的人类文明。但是这种带来合作的信任却存在着致命的弱点,诚信在背叛面前往往变得不堪一击。美国剧作家田纳西·威廉斯 (TennesseeWiliams)这样描述由背叛带来的特殊成本:“我们必须不信任彼此,这是我们应对背叛的唯一防范方法。”

在前工业社会里,没有四通八达的交通工具,没有高度发展的通讯手段,更没有进入千家万户的虚拟网络。在那些“鸿雁传书”的年代里,大部分人的大部分时间往往都待在自己的出生地。“熟人社会”中的个人名誉、民俗乡规、社会舆论和社会规范等约束能够非常有效地规避背叛的风险。而选择背叛的人将会遭受到巨大损失,如受到社会惩罚。最严酷的惩罚不是体罚,而是驱逐(一种在原始社会就广泛存在的惩罚方式),这大大增加那些选择背叛的人的风险。驱逐就意味着死亡,正如我们孤身来到毫无人烟的荒野之地能够体会到的那种孤苦无助的深深绝望。但是在高度发达的现代社会里,在这个另类的邻里之间都可能“鸡犬相闻,老死不相往来”的网络时代,各种高科技的发展使得人与人之间的合作能够带来更高的效率,提高人们的生活水平,但前提是我们不得不信任陌生人。虽然现代社会发展出了声誉代偿机制如有合同契约、资产担保等约束双方的行为,有法院进行判决,有监狱进行惩罚,但仍然无法完全解决欺骗和背叛的问题。如果人类总是趋利避害的,那么我们不禁要问:在人类几百万年的历史中是否已经进化出了一种背叛规避来减少这种风险呢?这种背叛规避是否有着特殊的神经生理学基础?

人们普遍存在背叛规避

实验经济学似乎可以给出部分答案。当然在实验经济学中所讲的信任和背叛概念是对现实生活的一种简化,并不完全等同。信任指的是针对陌生人的没有承诺的一种纯粹的信任,而背叛也是在自己没有任何承诺的前提下做出的对己有利的行为(当然这会减少对方的收益)。2004年,哈佛大学肯尼迪学院的艾丽斯·博纳特(IrisBonhet)在其行为实验中就发现人们普遍存在着背叛规避来减少被人欺骗的风险。实验中的信任博弈简述如下:作为信任者的被试首先选择信任对方或者不信任对方。如果选择不信任对方,那么该实验结束,双方各得到10的报酬。如果选择信任对方,则由对方(被信任者)进行选择。被信任者如果选择合作,则双方获得15的报酬;如果被信任者选择背叛,则信任者获得8,而选择背叛的被信任者可以获得22的报酬。另外一个自然实验则和信任博弈实验类似,唯一不同的是信任者此时选择相信的就不是活生生的人了,而是选择是否进行一个有着固定概率的赌博。在博纳特的实验中,设计了一个最低可接受概率作为变量,即实验员会询问作为信任者的被试,当他对面的可信任者有着多少概率的可能性会选择合作时,他才会选择信任。这些被试需要输入他们愿意信任对方的最低的概率MAP(mini-mumacceptedprobability)。而在自然实验中,类似的,博纳特也要求作为信任者的被试输入一个他们愿意选择信任电脑的最低的可以获得15的概率。结果发现自然实验中的MAP值要显著小于信任博弈中的MAP值,这也就意味着人们普遍存在着背叛规避,宁愿相信电脑也不愿相信人。她将这种背叛规避解释为:如果人们在风险投资实验(类似于博彩的实验)中失败,只会觉得是自己运气太差而已;如果人们在信任博弈中选择信任对方而遭受了损失,就有非常强烈的被人所背叛的感觉,这种感觉总是让人难以接受。

背叛规避有脑神经科学上的证据支持

美国贝勒大学的贾森·阿莫尼(JasonAimone)等2014年3月发表在 《英国皇家院刊》(ProceedingsoftheRoyalSociety)上的《背叛规避的脑神经特征:一个对于信任的功能核磁共振研究》(NeuralSignaturesofBetrayalAversion:anfMRIStudyofTrust),进一步发现了背叛规避在脑神经科学上的证据。阿莫尼的实验设计中同样是被试可以选择和电脑博弈或者跟另外一名被试博弈,博弈中不同选择得到的收益情况和博纳特的实验类似。不过阿莫尼的实验相比博纳特实验的创新之处在于以下几点:首先是在跟电脑博弈的实验局中,作为信任者的被试仍然是在跟一个活生生的人在博弈(被试知道这一点)。如果他选择不信任,那么仍然是各得10;如果他选择信任,他的收益是由电脑决定的,对方的收益由对方的选择决定,也就是说他们的决策是各自独立的。这样就会消除利他主义因素或者不公平厌恶等偏好的干扰 (如信任者可能会顾虑说因为自己的决策导致对方最后拿的钱少了,或者说因为自己决策导致双方拿的钱差距很大等情况的干扰)。而这种设计的好处是,电脑博弈实验局和信任博弈实验局中都是面对活生生的人,那么就排除了其他一些学者提出的如下质疑:这种差异可能仅仅是因为一个是面对活生生的人,一个是面对冷冰冰的电脑引起的,而和人们是否真的害怕被背叛无关。其次是电脑博弈实验局中,作为信任者的收益由电脑决定,而该决定过程是这样的:将所有被信任者决策的数据放到一个集合里,从中随机抽取一个决策,按照这个决策进行分配;因此不是直接由他此刻面对的被信任者所决定的。这样就使得不同实验局之间各种变量参数尽量保持一致。最后是在电脑博弈实验局中,作为信任者的被试是不知道对方到底选择了合作或背叛,这样对方到底有没有背叛被试根本就不知道,也就没有担心遭到背叛这一说;在与其对照的信任博弈实验局中则显然存在遭到他人背叛的风险,因此被试会试图规避这种风险。

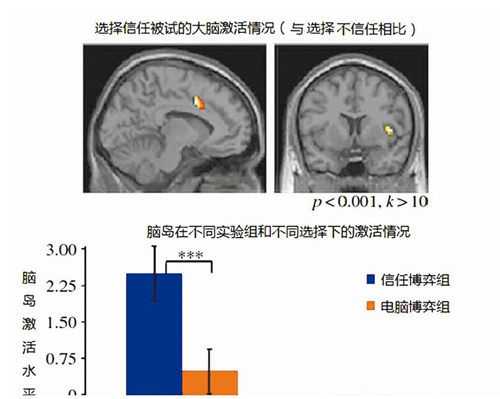

实验结果显示,当不存在背叛的可能时,被试选择“信任”的概率就显著增加了。实验中会对被试大脑进行功能核磁共振扫描其脑部活动,通过对比其血氧浓度的变化可以发现:将人们选择信任时和选择不信任时的大脑扫描相比较,信任时其右侧前岛叶皮层 (rightanteriorinsularcortex)和前扣带回中部 (mid-anteriorcingu-late)被显著激活(见图1)。人们这种对于背叛的规避会激活右侧前岛叶皮层(rightanteriorinsularcortex)、内侧额叶皮层(medialfrontalcortex)和右背侧前额叶皮层 (rightdorsolateralprefrontalcortex)(前者常常被发现是和负面情绪的升高有关,而后两者在之前的研究中被发现是和人们的情绪调节有关)。这意味着当人们面临会遭到背叛的风险时,他们大脑中的负面情绪就会显著增加,并且表现出试图规避这种风险的倾向(见图2)。为了进一步证明该结论,作者根据被试在两个实验局中的差异是否显著将数据分为两类:差异显著的被试被归为背叛规避型(更相信电脑),差异不显著的归为非背叛规避型 (相信人还是相信电脑无差异)。之后的数据分析也显示,背叛规避型的被试和非背叛规避型相比,当他们在信任博弈实验局中时,选择信任时脑岛叶皮质也会显著激活。

这些实验结果证明了之前博纳特的假设:当人们知道自己被人欺骗时,当人们遭受到背叛时,他们会产生一种负面情绪,而对于这种负面情绪的规避导致人们更加不愿意选择信任。阿莫尼的实验在讨论和验证人们的背叛规避有着怎样的脑神经基础这个问题上又迈出了一步。为了解决合作、信任和背叛的问题,阿莫尼的实验似乎预示着优化制度设计有着积极作用,例如人们愿意避免直接知道自己遭受了欺骗和背叛的信息。这也能解释为什么客观的、制度化的中间调解机构在全球如此普遍。随着研究的不断深入,我们相信最终可以通过结合行为经济学和脑神经科学的研究成果弄清楚人们背叛规避背后的奥秘。

(本文系国家社科基金重点项目“关于新兴经济学理论创新的综合研究”(13AZD061)阶段性成果)

(作者单位:浙江大学经济学院、浙江大学跨学科社会科学研究中心)

图1:与选择不信任相比,人们选择信任时其前扣带回中部(左图)和右侧前岛叶皮层(右图)被显著激活。

图2:选择不信任时,两个实验组无显著差异;选择信任时,信任博弈组比电脑博弈组的脑岛激活更明显。

图片来源:JasonA.Aimoneetal.,“NeuralSignaturesofBetrayalAversion:anfMRIStudyofTrust,”ProceedingsoftheRoyalSocietyB:BiologicalSciences,vol.281,no.1782,2014.图1图2