作者为国家社科基金重大项目“日本汉文古写本整理与研究”首席专家、天津师范大学教授

大唐求学的新异、航海梯山的心惊,都已被海风吹散,随遣唐使归船抵岸的留学生和留学僧们,迫不及待地摊开书本,在海滩上晾晒起来。唯有一位僧人,敞开衣襟,面迎海风,说:“我也来晒一晒经典之奥义。”众人全都耻笑,说他是在放鬼话。而在面临归国考核的时候,这位僧人却“升座敷演,辞义峻远,音词雅丽。论虽蜂起,应对如流”。这是日本汉诗集《怀风藻》中所记载的描绘僧智藏的一幕。

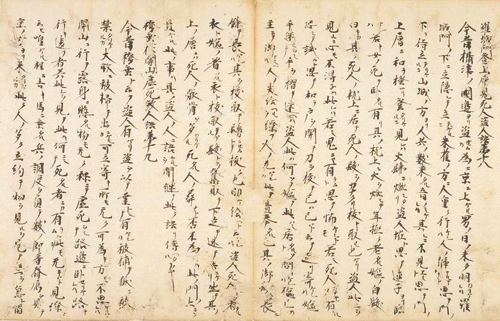

作为最早研究中国文化的日本学者,僧智藏在吴越之间学习佛教和儒家经典期间,因其学业颖秀竟遭嫉恨,当觉察到危险后便披发装疯、奔荡道路,“密写三藏要义”藏于木筒背负身上。这藏在木筒里的,便是手书纸质文献,即写本。而那些乘船归国的日本留学生在海滩上晾晒的也是写本。

在印刷术普及前,中国经历了一个漫长的写本时代。隋唐文化在周边国家的广泛传播,主要是通过写本展开的。在漫长的文化之旅中,各族学人将自己的历史、风俗、理念,用手书汉文文献的方式定格下来,传给后人。敦煌石窟堪称汉文写本第一宝库,而第二宝库,就在周边各国。

由于写本在朝鲜半岛和日本列岛文化建设中的巨大贡献,以及该地区中国文化传承的世袭体系与贵族化教育格局,它们一直受到学人的珍视,以至于一些在我国早已散佚的文献,也赖世代相传的写本在这些地区保留至今,被视为国宝。

日本江户时代的山井鼎等学者,用保存在日本的古写本对中国经典进行校勘,该成果曾为阮元等校勘《十三经注疏》所利用。林述斋、松崎慊堂、近藤重藏、森立之等都曾从彰显日本文化传统的视点出发,发掘与宣扬日藏汉文写本的特有价值。以后,杨守敬、罗振玉、王国维、张元济等中国学者都为让这些有裨于中国文化研究的写本回归故里而广搜博采。然而,脆弱的写本经不起岁月的侵蚀,古老的中国文献与现代日本学术分手日久,许多珍贵的汉文写本至今仍孤寂地沉睡于故纸堆中。在这些写本中,有难以辨识的中国草书,也有日本人创造的各种只在圈子内流通难解的符号。许多中国学者早已耳闻这些写本的学术价值,却因看不到、用不上而无奈地望海兴叹。

20世纪以来,敦煌写本研究兴起,这对于东亚汉文写本研究具有划时代的意义。写本的文化价值得到有力的证实,与写本相关的文字学、特别是俗字学成果为识读日本汉文写本提供了钥匙,而写本在东亚文化传播中的作用也更为凸显。日本的神田喜一郎、长泽规矩也、阿部隆一、川口久雄等学者将敦煌学与日本古写本研究结合起来,各大学的中国出土资料学会、中国出土文献研究会、中国出土文物研究会、吐鲁番出土文物研究会等学术机构聚合了一批有志于敦煌写本研究的学人,与我国的诗经学会、唐代文学会、敦煌学会等互通互动。敦煌写本与日本汉文写本研究形成了“照花前后镜,花面交相映”的效果。日本汉文古写本的文化密码,由于敦煌写本研究的照射,似乎变得不那么难解了。

诚然,日本汉文古写本的解读,还需站在两大巨人的肩膀上才会更加有效,一是中国文献学、特别是敦煌写本文献学,二是日本文献学。时至今日,一些日本学者仍将中国文化研究视为日本文化建设相当重要的组成部分,并始终将日本文化探源溯流的热情投射于对中国文化典籍的考据与日中文化关系的探寻之中,进而也就必然投射到古老的汉文写本研究之中。例如后藤昭雄、黑田彰等对中国散佚文献《孝子传》、《千字文注》等详加考索,梳理出遣唐使以来通过写本传递的文化信息。在重假名、轻汉文的空气日益浓厚的日本“国文学”研究界,他们倍显孤寂却仍坚守不懈。学者冈村繁退休时制定了校勘《毛诗正义》的计划,将利用日本古写本作为重要手段,珍视日本自平安时代流传至今的多种白居易诗歌写本,并用此校订《白氏文集》。在他离世前一天,还在染翰操纸,潜心写作,其学术生涯与生命的列车,几乎同时抵达终点。

较之欧美的中国文化研究,我国周边各国具有更悠久的历史与学术积累。从写本时代历经版本时代、机器文明时代,到今天的互联网时代,中国文化的传播与研究依然具有很强的继承性,中国文化与本土文化的相关性深刻影响着今天人们对现代中国的接受。因而,明智的学人总会悉心在两种文化之间寻求契合、融通的可能性。他们的研究思路,与当下流行的将本土文化研究同域外文化研究一刀两断的硬性切割模式明显不同。与冈村繁相近的著名华人作家陈舜臣,对中国文化的解读,也与他对日本文化的理解相映成趣。他的《太平天国》等作品,采用的是日本当代大众时代小说的模式,而大量关于中国文化的文字,是发表在报刊上的日本人喜闻乐见的随笔。尽管斯人已去,今天的日本年轻人对他的著作也没有父辈那样有兴趣,但陈舜臣作为一位一生以传播中国文化为己任的华裔学人,其唯一性将是留给后世的长久话题。

对于屏气凝神用毛笔书写的人,心志都在随笔画起舞,一点一笔,都不过是身心运动的轨迹。有汉字书法作为前驱,日本的假名、韩国的汉文以及越南的字喃,也都用毛笔书写,并孕育出各自特色的书法艺术。有些古写本本身便是精美的书法作品,也有一些出自汉学水准不高的僧侣或学人之手,俗字满纸,误书叠出。这就需要今天的解读者对这些跨文化汉文写本做较长期的专门研究,才能真正破解其全部文化密码。值得庆幸的是,自20世纪80年代以来,我国学者已对日藏《文馆词林》、《文选集注》、《冥报记》和《游仙窟》、《文镜秘府论》、《篆隶万象名义》和《佛教音义》等我国散佚文献的写本进行了整理,将对这些书籍的研究大大向前推进了一步。写本中承载着中日两国古代文字学、语言学、书法史、教育史、学术史、文化交流史的丰富资料,需要打破壁垒,多学科协同研究。

不同文化互鉴互通的事业,拒绝狭隘的文化心理。选择共同感兴趣的中国古代文化问题,中外学者展开合作研究,无疑是海外中国学研究的题中之义。东亚汉文写本的研究,涉及汉文化圈各国的学术资源,有效的国际合作是成功的必要条件。对于写本研究来说,中国学者在汉文化整体视野、“小学”功力与汉学研究环境等方面享有优势,而域外学者着手更早,已经积累了一定的经验,有更多机会接触第一手文献,两者共同浇灌,就可能培育出新的学术之花。

僧智藏的故事启示后人,中国文化是伴随不同文化的碰撞与会通而走向周边各国的,绝非独往独来的巡游。近年来,日本各大学及图书馆,陆续将一些珍藏的汉文写本数字化,使之成为可以随时阅览欣赏的网上读物。今天的文化经典再也不是藏在木筒里的秘宝了,加强对其文化密码的解读,或许世界上将有更多的人重新审视汉字书写的历史贡献。而只有通过切实的解读,才有可能对这些写本的真正价值作出既不放大、也不微缩的科学评价。