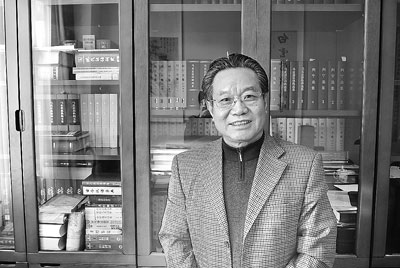

王斯敏 攝

在中央編譯局靜靜的院落裡,韋建樺已耕耘了36個春秋。

從普通翻譯到局長,從離開領導崗位到投入更加繁忙的學術工作,他甘願堅守於此,因為這裡有他心中最神聖的事業——馬克思主義經典著作編譯和研究。

從19世紀40年代起,革命導師把思想熔鑄成文字,為無產階級和全人類提供了改天換地的理論武器。20世紀初以來,一代代中國學者投身經典著作翻譯和編纂工程,用心血構筑起通向真理的橋梁。韋建樺感到欣幸,他自己也是架橋人中的一員。多年來,他不敢懈怠,因為這是一項“為聖人立言”的工作,責任重於泰山。

離偉人越近,就越為其思想魅力所折服﹔讀原典越深,信仰的基石就越是堅牢。從滿頭青絲到兩鬢斑白,清苦的工作成了韋建樺平凡人生中的壯美風景,沉浸其中,他體悟著生命的真諦與價值。

1

做著“文學夢”的青年被西語系錄取。恩師馮至的話驅散了彷徨——學好德語,“你會看到一個瑰麗多彩、氣象萬千的新天地”

金沙江邊,晨光初露。一位青年手捧書本,高聲誦讀德文。面前是奔流的江水,遠處是聳峙的群山。

這是1978年的四川攀枝花。自從“文革”中離開母校,北大畢業生韋建樺已在此度過七年時光。從磚瓦廠工人到政工干部,在艱苦的生活中,他的最大樂趣便是讀書。

此時,喜悅正在他心中涌動:研究生招考恢復了,他終於有可能通過努力重回校園,實現學術夢。

投考哪位導師門下?一個親切的面孔在他腦際浮現——著名學者馮至。十四年前,正是這位恩師把他引入一個全新的領域。

1964年,韋建樺告別故園,北上求學。他本想進北大中文系學習,卻被西語系德文專業錄取。學德文非己所願,這使他一度彷徨,直至遇到系主任馮至教授。

“德語是走進德意志民族燦爛文化的門徑,是馬克思和恩格斯的母語。掌握它,你會看到一個瑰麗多彩、氣象萬千的新天地。”

一扇大門在韋建樺面前打開,兩位偉人的名字在耳畔回響。他開始刻苦學習德國語言和文學,同時閱讀馬克思恩格斯著作。然而,隻過了兩年,“文革”的浩劫降臨了。

學業被迫中斷,師長遭到批斗,身在揚州的父親被關進牛棚……韋建樺陷入苦悶之中。

他渴望找到解決困惑的答案。他明白,唯有馬克思主義經典作家的著作能使心靈獲得光明和溫暖。於是,在甚囂塵上的混亂中,他靜下心來,攻讀原著。他要依靠理論的力量,讓自己清醒地站立起來。

北大畢業后,他被分配到甘肅,一年后又調至攀枝花。在人生最艱難的時刻,對抗命運的武器仍是書籍。

在文化荒漠上,他千方百計搜求馬恩著作德文版和中文譯本,廢寢忘食地閱讀、摘錄、撰寫筆記。

反復閱讀德文版《共產黨宣言》《哥達綱領批判》等經典文獻,分類抄錄《辭海》詞條,逐頁背誦《德華大詞典》……沒有老師指點,他隻能刻苦自學。在金沙江畔的吊腳樓裡,他試譯過《論語》《老子》、魯迅小說和歌德、海涅等人的詩文,以求增強翻譯能力。馬克思主義經典作家對人類歷史發展規律的精辟論述,令他一次次受到震撼。他堅信:荒唐歲月不會長久,中國社會必將回歸正道。

終於,雲開霧散,他迎來了重返學術領域的契機。

2

編譯局的傳統使他感動。留學德國,他放棄了攻讀博士學位的良機,為從事編譯工作“廣搜博採、積銖累寸”

不久后,韋建樺參加了中國社會科學院研究生院招生考試,准備師從馮至教授攻讀德國語言文學。

當月,中央編譯局開始招收翻譯和研究人員。經北大西語系嚴寶瑜教授推薦,局領導專門委托副局長顧錦屏,千裡迢迢來到攀枝花,對韋建樺進行考核。

很快,韋建樺同時收到了社科院的錄取通知書和中央編譯局的商調函。

他必須盡快作出抉擇。師從馮至教授攻讀德國語言文學,是他在北大期間就懷抱的夢想﹔從事經典著作編譯和研究,則是他多年來視為神聖的工作。經過反復考慮,他最終選擇了編譯局。

在這裡,他第一次看到了經典著作中譯本的誕生過程,也感受到了高潔的奉獻精神。

在馬克思恩格斯留下的著作、手稿、筆記和批注中,約有65%是德文寫成的,30%用英文起草,還有5%是用法文、意大利文等歐洲語言文字撰寫的。編譯家們需要根據權威的外文版本,翻譯和校訂這些重要文獻,同時還要對經典作家的思想遺產進行鉤深致遠、探賾索隱的研究和考証,以便為中國讀者提供內容豐富、譯文精當、編排嚴謹、資料翔實的基礎文本。一部譯作的最終定稿,需要經過幾十道嚴格工序。

中國和歐洲在歷史、文化、心理、語言等方面的差異,給翻譯工作帶來了難以想象的困難。由於經典作家著作涵蓋的領域極為廣泛,這就要求編譯工作者具有深厚的理論功底、學術修養和語言造詣。

一接觸經典著作翻譯和研究工作,韋建樺就深感自己“腹笥甚儉,學力不逮”。著名學者和翻譯家朱光潛曾勉勵他“利用分分秒秒時間”刻苦學習,爭取做到“日異其能,歲增其智”。編譯局的領導和專家言傳身教,更促使他下定了攻堅克難的決心。

他沒有辜負師長的期望。幾乎每個晚上,他都在辦公室讀書﹔有時讀到深夜,就索性與書為伴,直到翌日清晨上班。每到周末,他一大早就帶著干糧到編譯局看書,離開時已是滿天星斗。

1981年,編譯局派他去德國進修。經過考試,德國導師為他制訂了攻讀博士學位的計劃,並將萊辛作品與思想研究確定為論文題目。

年輕的心興奮不已。然而,最初的激動過后,他猶豫了。

留學時間隻有兩年。如果讀博,他隻能研究德國文學史的一個專題。但,他的使命是經典著作翻譯,他必須緊扣這個目標,在有限的時間裡關注各個相關學科領域,盡一切可能積累廣博的知識。

思量再三,他作出了一個讓導師和同學們感到意外的決定:放棄讀博,自主選擇課程。

於是,在海德堡大學哲學、經濟學、史學、社會學和藝術史課堂裡,多了一個中國青年的身影。他把在這裡汲取的每一點知識,都同對經典著作的理解結合起來,同提高自己的編譯和研究能力聯系起來。在明確的目標下,他廣泛搜集資料,分類撰寫札記,請教著名學者,進行實地調查,逐步解決自己在經典文本編譯中遇到的難題。緊張的學習、有序的積累,使他體會到“日日新,又日新”的快樂,同時也增強了做好編譯工作的自信。一想到在德國學習的每一天都與今后的工作相關,他的內心就十分充實。

多年后,有人問韋建樺:“當年放棄讀博,現在是否后悔?”

他回答:“有點遺憾,但不后悔。那次選擇為我后來實現人生目標打下了堅實基礎。”

3

勞苦艱辛永不言累,因為“選擇了最能為人類而工作的職業”

1984年,韋建樺回國,被任命為編譯局馬恩著作編譯室副主任。兩年后,經中央批准,《馬恩全集》中文第二版(70卷本)編譯工作全面啟動。他立即投入這項工程,參加了第1卷的譯校工作。

他虛心向共同承擔任務的老同志學習。同時,結合第二版工作特點,他主張在譯文校訂中繼承和發揚中國朴學傳統,注重從“義理”“考據”和“辭章”三個層面的聯系中,厘清原譯存在的問題,依憑確鑿不移的証據,提出重新修訂的方案,做到每一處表述、每一個改動都持之有據、言之成理、信而有征。

第1卷出版后,他又參與了其他卷次的工作。在中央編譯局馬克思主義傳播史展覽館裡,至今仍陳列著他當年的校訂稿。看到他仔細書寫的一條條、一頁頁、一篇篇考証文字,觀者便能理解恩格斯的名言:經典著作翻譯是一項“真正老老實實的科學工作”。

年華在艱辛的工作中悄然流去。2004年,中央啟動了馬克思主義理論研究和建設工程。為適應理論武裝工作的需要,中央成立經典作家重點著作譯文審核和修訂課題組,任命韋建樺為首席專家,主編十卷本《馬克思恩格斯文集》和五卷本《列寧專題文集》。

此時的韋建樺,已經擔任中央編譯局局長8年之久。無論行政事務多麼繁忙,他從未離開過經典著作編譯工作,這是他“守志報國的陣地”,是他“立命安身的家園”。

他和課題組、編委會全體成員全力以赴地投入工作,認真進行篇目遴選、文獻匯輯、譯文修訂和資料編纂,協力攻克了數不清的難關。在艱巨復雜的工作中,老專家發揮了中堅作用,中青年挑起了編譯重擔。大家齊心協力,相互砥礪,度過了六個難忘的春秋。

兩部《文集》於2009年正式出版,總計約920萬字。中央領導出席了在人民大會堂舉行的出版座談會,指出兩部《文集》是理論工程的標志性成果,是學習馬克思主義的權威性教材。

座談會結束后,韋建樺與編委會同志一起走出會場。就在大家興奮交談時,他突然感到雙目疼痛難忍。長期熬更守夜、負重前行,早已影響了他的健康,造成眼壓升高、視力減退。然而,多年來,作為編譯局局長,他必須抓好全局工作﹔作為《文集》主編,他必須盡心盡責﹔作為政協常委和理論工程咨詢委員會委員,他必須認真完成每一項任務。在巨大的工作壓力下,他無暇關注身體發出的種種警告。

在同仁醫院,他接受了手術治療。術后不久,他就參與理論工程重點教材的審議,並與同志們一起磋商經典作家畫傳的編纂工作。他沒有臥床休息。他必須努力工作。

“如果我們選擇了最能為人類而工作的職業,那麼,重擔就不能把我們壓倒。”這是馬克思在17歲時寫下的誓言。今年67歲的韋建樺,一直將這句話作為座右銘。

4

力量源自信仰。他堅信馬克思主義真理不僅是中國革命、建設和改革的指針,而且是“人生航程的燈塔”

2010年,韋建樺退下了領導崗位,走向學術生涯的新起點。他十分喜悅地迎來了多彩而又充實的新生活。

四年來,一項項重要工作排滿日程。

他主持編譯了新版《馬恩選集》和《列寧選集》。這是理論工程的新成果,是在新形勢下為適應理論研究和普及提供的基礎讀本。在介紹新版《選集》的文章中,他抒發心聲:“在當今世界,隻有中國共產黨人以高瞻遠矚的戰略眼光,堅持不懈地推進經典文獻編譯事業。”

他提出並擬定了編譯《馬列主義經典作家文庫》(單行本、選編本系列)的整體方案。這項工程啟動后,他以新穎的思路率先編輯了《共產黨宣言》新版單行本,第一次比較完整地匯輯了對學習和研究《宣言》具有重要價值的文獻和史料,撰寫了內容翔實的《編者引言》。

他主持編纂了《馬克思畫傳》《恩格斯畫傳》和《列寧畫傳》。這三部傳記力求實現思想性、理論性、學術性和藝術性的統一,幫助讀者走近三位偉人的生活和心靈。讀者的熱烈反響、各界的廣泛贊譽使韋建樺感到欣慰,他實現了為馬克思主義大眾化貢獻力量的夙願。

他和年輕同志共同承擔著編譯新版《馬恩全集》和《列寧全集》的重任,並從他們身上獲得啟示和動力。他積極參加全國政協文史委員會和理論工程咨詢委員會的工作,仔細審讀和修訂各種報告和書稿。他思考重要理論和現實問題,撰寫論文,發表見解,與同行切磋。

他深深熱愛編譯局的傳統和氛圍,熱愛這裡的藏書和環境,更熱愛周圍那些默默堅守、默默擔當、默默奉獻的同事。他們用實踐為“淡泊明志、寧靜致遠”這一中華古訓注入了新的時代內涵。“不要人夸好顏色,隻留清氣滿乾坤”,王冕的這兩句詩就是編譯局人風骨和氣節的最佳寫照。

在他看來,能在這群人中間心無旁騖地從事自己所鐘情的工作,為構筑通向真理之橋而奮斗,這就是他的幸福人生。

韋建樺深受父親的影響。他曾用這樣兩句話概括父親韋人先生誠實做人、嚴謹治學的一生:

風雨兼程,韋編三絕﹔

悲欣交集,人格一如。

這也是韋建樺自己追求的境界。

專家名片

韋建樺,譯審、教授,中央編譯局原局長,第十二屆全國政協常委。馬克思主義理論研究和建設工程咨詢委員會委員,馬克思主義經典作家重點著作譯文審核和修訂課題組首席專家,主編十卷本《馬克思恩格斯文集》和五卷本《列寧專題文集》。擔任國際馬恩基金會《馬恩全集》歷史考証版咨詢委員會委員。(本報記者 王斯敏)