專家名片 金沖及,1930年12月生於上海,馬克思主義理論研究和建設工程咨詢委員會委員,著名辛亥革命史、民國史和中共黨史研究專家,俄羅斯科學院外籍院士,第七、八、九屆全國政協委員。

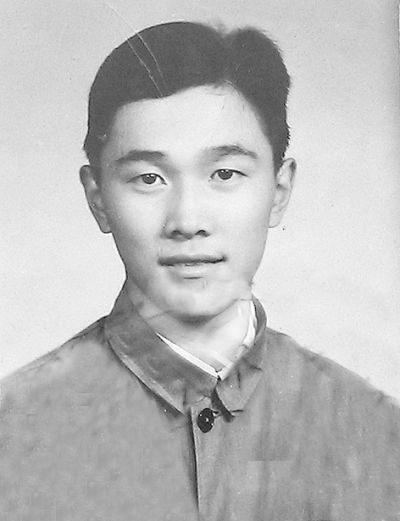

金沖及近影。 王斯敏攝

一大早,84歲的金沖及准時出現在自己的辦公室。雖然10年前他以74歲高齡離開了中央文獻研究室常務副主任崗位,但每周仍要來室裡兩天,辦公兼治學。

在不少研討會和學術活動上,大家常遇見這位笑容可掬的慈祥長者。他不僅仔細傾聽與會者的發言,還樂於用上海口音很濃的普通話向大家報告自己的心得,每次都講得眉飛色舞,而聽者則是掌聲雷動。

金沖及從小喜歡歷史,受過系統的史學訓練,因為服從組織安排,“一輩子改行改大了”,卻始終痴心不改。一方面,他“干一行愛一行”,在文獻研究、領導人著作編輯的本職工作領域成就卓著﹔另一方面,他開拓出了屬於自己的學術天地——25歲開始在《歷史研究》發表文章,29歲合作完成第一部學術著作。《辛亥革命史稿》《二十世紀中國史綱》……一篇篇見解獨到的論文,一部部功底扎實的專著,靠著8小時之外的“業余寫作”,他早已著作等身。他時常笑言:“我寫的東西中,60歲后寫成的居多。”的確,就在今年,《歷史研究》《近代史研究》《南京大學學報》先后發表了他的長篇論文,讓后學欽佩不已。“我還不打算封筆。”快樂耕耘在學術田野上的他對於未來依然壯心不已。

科班出身的歷史迷

少年時代的金沖及對歷史可謂情有獨鐘。他清楚地記得,上小學時,自己有一套商務印書館出的“歷史小叢書”,薄薄的,每一本講一個歷史故事。他常常看得入了迷,至今還能說出許多書名:《威靈頓大敗拿破侖》《墨索裡尼進軍羅馬》……

16歲時,金沖及對歷史的痴迷有增無減。高考填報志願,成績優異的他決心選擇歷史專業。親友和同學得知后,紛紛說他傻——當時歷史系畢業生很難找到飯碗,更不要說什麼榮華富貴了。

沒有什麼阻擋得了他的決心。北京大學歷史系、復旦大學史地系、金陵大學歷史系、東吳大學化工系,金沖及一口氣在四個志願裡填了三個歷史系。考試結果,除了北大,其他三所大學都給他寄來了錄取通知書,他選擇了復旦大學史地系。雖然當時與北大失之交臂,但數十年后,金沖及卻成了北大的兼職教授,帶出四個博士研究生,也算圓了青年時期的北大夢。

1947年秋,金沖及如願進入復旦大學史地系。那時候,生活書店的“讀者之家”是他最愛去的地方。捧本書坐在僻靜的角落,往往一讀就是一整天。“眼看著國家和社會的狀況一天天壞下去,我急切地尋找著解決的辦法。鄒韜奮的書給了我很多啟發,他思想進步、文筆好,作品非常適合年輕人閱讀。”金沖及又陸續讀了艾思奇、胡繩、華崗等學者的一些著述。當《中國革命和中國共產黨》等油印本悄悄流傳時,他出於好奇找來閱讀,誰料一讀便再也放不下。“我被深深打動了。突然間覺得心明眼亮,本來亂糟糟的腦子一下子變得井井有條……”閱讀、思考、觀照社會,馬克思主義理論在他頭腦中漸漸扎下根來。

時局很快動蕩起來,金沖及再也無法安心讀書了。國民黨政府獨裁腐敗,特務橫行,整個社會到了民不聊生的地步。各地風起雲涌的學生運動受到當局的殘酷鎮壓。面對此情此景,一個有正義感、有血性的年輕人怎能不聞不問、埋頭讀書?“如果國家和民族沒有前途,什麼個人理想和出路都談不上。”金沖及決定:走出書齋去!投身到火熱的愛國民主運動中,接受革命的洗禮。

1948年1月,金沖及參加了復旦學生支持“同濟大學抗議校方大批開除同學而進京請願”活動,在現場目睹了反動軍警對學生的殘酷鎮壓:“我親眼看到,國民黨軍警的馬隊沖進四平路上密集的學生群內,用馬刀亂砍……”他深感痛心,義憤填膺,不久,便秘密加入了夢寐以求的中共地下黨組織。

這年8月底,作為一名學生運動的積極參與者和組織者,他果真陷入險境了。

“國民黨政府特種刑事法庭拿著名單到學校抓人,裡面就有我的名字。根據黨組織的要求,我在外面躲了幾個月,不能出去,也無法參加活動。不過,利用這些時間我也讀了不少馬克思主義理論書籍,更加堅定了信仰。”金沖及總是能看到事物的光明面。

日子在抗爭和盼望中過去,終於喜迎新中國誕生。1951年,金沖及大學畢業留校工作,先后擔任學校團委書記、教學科學部副主任等職。就在這裡,他遇到了一個令他畢生欽佩不已的人——時任校黨委書記楊西光。

“楊西光在復旦的日子裡,我同他的關系十分密切。他的培養和教育使我終生受用。”楊西光在復旦大學當了七年黨委書記,不久又兼任市委教育衛生部部長。有人曾問他,你那麼多事,怎麼忙得過來?他回答:“我在復旦有兩個人,雖然各有自己的工作崗位,但一切服從我的工作需要:一個是季寶卿(后成為楊西光夫人),一個是金沖及。”

“我主要是做文字方面的工作。每年他隻有大年初一放我一天假,年初二就一定把我叫到他家去,布置工作。有一次,他把我叫到他宿舍去起草一個報告,交待完了說:你到我臥室旁的小房間去寫,什麼時候寫完了就什麼時候叫醒我。我寫到下半夜兩三點鐘,寫好后馬上叫他。他‘啪’地一下就從床上跳下來,臉都不洗就戴上眼鏡審閱修改文稿。這種嚴格訓練對我實在很有好處。”幾十年前的事,至今歷歷在目。

在復旦的頭兩年,金沖及的主要精力都花在繁重的行政工作和組織活動上。雜事很多,他卻做得賣力,時常在一千多人的禮堂裡作動員報告,“連話筒都沒有,全憑嗓子喊”。“革命工作,總是要以組織安排為重,不能光想著個人的喜好。”正是這個質朴無華的信條,讓金沖及毫無怨言地堅持了下來。

機遇總是眷顧有准備的人。不久,學校鼓勵有條件的黨政干部在系裡兼課,“雙肩挑”。於是,從1953年起,金沖及走上講台,講授中國近代史。先是給新聞系講,以后給歷史系講,一講就是十幾年,1960年起又帶了5個研究生,算是“副業生產”。他也因此一度成為復旦大學歷史系教學工作量最大的教師。

“改一行,愛一行”

“有的同志喜歡感嘆:我都四十、五十啦,似乎沒有多少可干的了,顯得很滄桑。我常常對他們說,人生治學,五十歲也許才剛開場。”金沖及說自己“一輩子改行改大了”,從學校行政工作到大學教師,再到文物出版社,等到最后一次改行進入中央文獻研究室時,已經五十歲了。

在復旦大學工作14年后,1965年,金沖及奉調至文化部,在政策研究室工作。他說,那時候思想倒真是有些矛盾:一心想搞專業研究,自然不想進機關工作,而離開上海到北京也並不適應。但,組織觀念還是佔了上風,他選擇了服從。

到北京后,和在復旦時不同,雖然白天也忙,但晚上和假日的時間大體上能由自己支配,“我又沒有其他業余愛好,正好可以多讀一點自己想讀的書”。正當金沖及漸漸“找到感覺”的時候,文化大革命爆發了。

1968年1月的一天,一輛汽車停在了文化部宿舍門口。下來幾個人,把一頭霧水的金沖及架上車、送到火車上,押回復旦學生宿舍關押起來。這一關,就是整整一年。

“當時復旦的造反派說找我‘外調’,直到12月才把我押回北京,同時帶去一份材料。后來才知道,是國民黨統治時期學生中的一個軍統特務(當時已判無期徒刑)憑空捏造,說我在1948年被告發是地下黨員后就成為特務組織‘學運小組’成員。”

針對這件事的審查又延續了四年,其中三年,金沖及被關在湖北咸寧“五七干校”受審查、種水稻,沒能同家人見面。五年中,除了寫交代材料和檢查外,他沒有機會寫其他文章。

“那些年不但不能隨便同別人講話,甚至連書也看不成,一拿起書就有人來訓斥:‘怎麼,沒事了?不考慮考慮問題?’這大概是我人生中最為苦悶的一段日子了。”說起那段往事,一向樂觀的金沖及深深地嘆了口氣。

幸好一位賞識他的老領導伸出援手。1972年冬,金沖及被調到文物出版社,先是當副總編輯,后來擔任總編輯。

“對文物一竅不通,怎麼辦呢?”金沖及開始“補課”,從最基礎的學起。

“人們常說要當小學生,我是用幼兒園‘看圖識字’的辦法來學習的。剛接觸青銅器時,連同為三條腿的鼎和鬲也分不清,就找些圖片看,在心裡猜,再對說明,才搞明白它們的區別:鼎的腿是實心的,鬲的腿是空心的……”為了辨識文物,他經常去博物館看實物,也跟著到考古發掘現場去看,學了不少東西。

改行后,金沖及不僅比較系統地補充了考古、青銅器、陶瓷、古建筑、書畫等方面的基本知識,還用一年多時間讀完了《資治通鑒》和《續資治通鑒》,接著又讀二十四史,幾年內讀了14部史書。

1983年初,一紙調令又將金沖及調往中央文獻研究室,這時他53歲。

第一件工作是主編《周恩來傳》。又一次步入新的領域,“從石器時代一下子轉到黨的歷史,時間跨度幾千年,有些現在看來是常識的事那時也不知道,一時之間又有些摸不著頭腦”。金沖及隻有放下沒來得及讀完的二十四史,下決心再次從頭學起。

好在中央文獻研究室有汗牛充棟的檔案可以查閱,53歲的金沖及仿佛找回了在學校時一頭扎進圖書館書庫的感覺。他如飢似渴,開始了對黨史的學習和研究。

“或許正是不斷進入新的領域帶來的廣泛涉獵令我眼界比較開闊,思維比較活躍。”對於不斷“改行”,金沖及有自己的看法,“人生不但要讀書,也要有社會閱歷和實際工作經驗。閱歷和經驗同樣有利於歷史研究。因為歷史本身就是由人的生活組成的。”

“這些經歷給了我一點體會:無論把你放在什麼崗位上,即便不是你熟悉的或不是原來所期望的,隻要全力以赴地投入,改一行,愛一行,都會學到一些東西,有不小的收獲。”金沖及感觸頗深,“如果環境不順心就應付了事或者怨天尤人,結果徒然浪費了時間,一無所獲,那才是最不值得的。”

“成果幾乎都出在8小時之外”

很長時間內,史學研究對金沖及而言成了“副業生產”,有時幾乎隻能算“業余愛好”,主要工作隻能在晚上八九點鐘以后和節假日做,“成果幾乎都出在8小時之外”。

他發表的第一篇史學文章《關於中國近代歷史分期問題的意見》就是如此。“寫那篇文章,主要是因為胡繩1954年在《歷史研究》創刊號上發表了一篇題為《中國近代史的分期問題》的文章,影響很大。他主張用階級斗爭的表現作為中國近代史中劃分時期的標准。我那時教這門課已經一年多,覺得分期標准應該把社會經濟的發展和階級斗爭的狀況結合起來考察,這兩者是一致的。春節時,我在辦公室裡值班,就寫了一篇比較長的意見寄給《歷史研究》編輯部,沒想到1955年第2期就作為論文發表了,引起了史學界的注意。”

金沖及當時傾注心力最多的辛亥革命研究則開始於一場研討會。1961年,他和好友胡繩武一起到武漢參加辛亥革命50周年學術討論會。那時全國性的學術討論會極少,“復旦不算閉塞,但我們還是第一次參加這種會議。回來后,就決心共同寫一部多卷本的《辛亥革命史稿》”。

到1963年,第一卷已經寫完,上海人民出版社決定出版。但當時的政治空氣越來越緊張,隻好擱置下來,沒想到這一擱就是18年。

在文物出版社工作的后期,“四人幫”垮台了,金沖及又利用晚上和節假日時間,和胡繩武一起,把塵封多年的《辛亥革命史稿》重新撿起來,修改第一卷,續寫第二至第四卷。第一卷在1981年出版,全書於1991年出齊,共140多萬字。

1961—1991,整整30年,需要怎樣的毅力與堅守!“確實很苦。當時有的同事好心勸我沒事就不用來上班,專心在家寫作。我堅決不肯,隻能自己下了狠心,咬緊牙關,走不到爬也得爬到,到60歲時終於完成了。”

時間從哪裡來?金沖及有一套節約時間的法門:一是不串門,二是不看電影、電視連續劇。他的朋友眾多,但大家聚會很少,“好朋友一年見一次面就差不多了,見面談的也大多是學術問題。好在大家知道我不是對別人冷漠,也就不太怪我”。他說自己其實挺愛看電影,不過算下來那時一年也就看了一兩部。

有限的時間怎麼用?金沖及說:“要經常掂量和盤算,不能走到哪裡算哪裡,要不斷總結,提高工作效率。用心和不用心,結果大不一樣。”

正因為時間緊,才格外珍惜,分秒必爭。金沖及理發時總要看書。“舍不得浪費這20來分鐘,這給理發師傅帶來不便,常挨他們責備,就是改不了。”

唐山大地震的第二天,北京暴雨傾盆,地震棚還沒有蓋起來,大家隻能頂著一塊塑料布在空地上閑呆著。金沖及覺得反正干不了別的,就找出湯用彤的《漢魏兩晉南北朝佛教史稿》埋頭閱讀起來,結果成了當時“一景”。“家裡人現在還時常拿那時候的情景笑話我。”他微笑著告訴記者。

因為肯擠時間、從不鬆懈,無論公務如何繁忙,金沖及總能拿出引人注目的成果。到中央文獻研究室工作后,他先后推出《辛亥革命的前前后后》《轉折年代——中國的1947年》《決戰:毛澤東、蔣介石是如何應對三大戰役的》等﹔主編《毛澤東傳》《周恩來傳》《劉少奇傳》《朱德傳》等並參與編寫胡繩主編的《中國共產黨的七十年》,還擔任了電影故事片《周恩來》、電視連續劇《長征》《延安頌》等的總顧問。他還多次參與中央重要文獻的起草工作,“這對提高自己的政治水平,了解改革開放以來路線、方針、政策的發展,有很大幫助。”

“前不久收到老金剛發表的文章,這麼多年來他有新成果都會給老朋友寄一份。他都八十好幾了還筆耕不輟,讓我們很感佩。因為擔負的工作多,他大部分著作是60歲以后完成的,這恐怕是學界比較少見的,也值得搞研究的人好好學習。”中央黨史研究室原副主任沙健孫說,自己很佩服金沖及的那股子韌勁。

“史學工作者要有‘史德’”

75歲生日的第二天,金沖及把稿紙鋪在寫字台上,落下了《二十世紀中國史綱》的第一個字。寒來暑往三載有余,一部近120萬字的巨著終於問世。這部書從中日甲午戰爭爆發一直寫到2000年新世紀鐘聲敲響。問世一年,這部著作便發行8萬多套,在史學界引起轟動。

金沖及不會使用電腦,所有著述都是一個字一個字地用筆寫出來,連整段的史料也是一筆筆手抄。他並不打算學會這門高科技,“瞧,有些人寫文章喜歡來回‘粘貼’,甚至貼了不能佐証自己觀點的、不相干的資料。做學問,有時候笨辦法更可靠”。正是這個“笨辦法”,讓他對近現代基本史籍都心中有數。

“為什麼到了這個年齡還要做這樣一件自討苦吃的事情?”對此類好心的疑問,金沖及認真作答:“幾十年來多次工作崗位和任務的變動,使我的研究范圍恰恰包括從清朝末年到改革開放這一百多年,有機會接觸到比較多的原始資料。過去做的多是專題研究,而對中國來說,20世紀是決定我們民族生死存亡的一百年。綜合起來寫一部綱要性的書,既是對這段歷史的總結與思考,也算是‘當代人研究當代史’的一種嘗試吧。”

中國古代素有隔代修史的傳統,既是為了減少各種忌諱和干預,也利於保持他者眼光和情感中立。“當代人沒法寫當代史”的說法自金沖及到中央文獻研究室工作之初就屢屢聽人提及。

他對此有不同看法。當代人治當代史固然有其“時代局限性”,卻也有后人無法達到的便利條件,何況后人也有他們的局限性。正如法國哲學家柏格森指出的,看一百張不同角度拍的凱旋門照片,不如到實地站5分鐘更能使人了解它。自己在20世紀生活超過70年,親歷和親見過許多事,為什麼不能寫?金沖及從不諱言寫歷史時常會流露出自己的情感,但他反對因情感而喪失理性,甚至歪曲、改變歷史事實——“史學工作者要有‘史德’”。

早在復旦大學學習時,周谷城、周予同、譚其驤、胡厚宣、陳守實、蔣天樞、唐弢等一批名教授潛移默化的熏陶,使金沖及在心中對怎樣才算是做學問樹起了一種無形的標尺。半個多世紀的學術生涯中,他時時牢記老師們的教誨,決不敢輕易拿出不夠格的成果來。

在他看來,研究歷史沒有捷徑。有的人不願意鑽研那些看似乏味枯燥的史料,卻勇於拋出一些標新立異的理論,這樣的人走不遠。倒不如沉下心來,在對浩繁史料的研讀中,努力弄清事實是怎麼回事,得出站得住腳的結論。《決戰:毛澤東、蔣介石是如何應對三大戰役的》一書是他82歲時出版的。書中盡可能多角度地考察這個重大歷史事件,包括充分使用蔣介石日記和台灣出版的大量歷史資料。主編《周恩來傳》時,他不僅使用大量沒有公開發表過的原始檔案,而且先后訪問過100多位同周總理有過比較多直接接觸的人。每次訪問前,他一定要作好充分的准備,不僅要了解現有文字記載中還有哪些重要問題沒有說到或存在疑問,做到心中有數,更要針對被訪問人的身份、背景,提出問題,把史實弄清楚。

了解金沖及的人都知道,他做學問,80%的時間在看資料,20%的時間寫作。他1981年開始做黨的文獻研究工作,到1988年才敢發表個人署名的第一篇有關黨史的論文。對著作同樣是如此。他說:“當主編決不能僅僅挂個名,而是對全書的每一個字都得負責。”

“老金治學的一個重要特點是把黨性和科學性密切結合起來,盡可能窮盡有關史料,非常嚴謹,而他豐富的人生經歷對他研究當代史也有促進作用。”沙健孫告訴記者。

正是這種精益求精的作風,使他的著作多次獲得重要獎項。《周恩來傳》和《毛澤東傳》分別獲得第一屆和第三屆國家圖書獎﹔《二十世紀中國史綱》獲得第二屆政府圖書獎,並被讀者投票選入2010年度“大眾喜愛的50種圖書”﹔《辛亥革命史稿》獲得孫中山基金會頒發的中國大陸1949—1993年孫中山學術研究優秀成果學術著作一等獎……

除擔任過文物出版社總編輯、中央文獻研究室常務副主任等職務外,金沖及先后兼任過中國史學會會長、全國哲學社會科學規劃領導小組成員、國家清史纂修領導小組成員、馬克思主義理論研究和建設工程咨詢委員、俄羅斯科學院外籍院士等職務。“頭銜挺多,不過,我的本職就是一名史學工作者”。

記者問他:歷史為什麼那麼吸引你?“讀歷史,可以‘看’到古往今來那些最激動人心的歷史場面和最具智慧才干的歷史人物,那有多大的吸引力!”一說起這些,他明顯興奮起來。

那些或新或舊、如山如海的史料,已經被他視為精神食糧,不“吃”不行。採擷、咀嚼、反芻、回味這些精神食糧,會不斷有新的體悟、新的發現。“這是黨交給我們的工作,沒什麼苦不苦的。或許是對歷史、對文獻有了感情,我沒覺得這是一件枯燥的事情。一件件文獻並不僅僅是一張張紙和文字,透過它看到的其實是活生生的歷史人物和時代畫面,就像電影膠片,分開看一張一張都是死的,通過電力一搖就在你眼前活起來了。讀文獻時,這股電力就是人的理解力。”沒有時間看電影的金沖及卻很喜歡用電影來打比方,很誠懇,也很有感染力。

“這可能就是治學的一種境界吧。老金把這些從事研究工作的寶貴經驗和方法毫無保留地教給我們,使我們從閱看枯燥檔案這件基礎性而又不可或缺的事情中,也能享受到一種快樂。”由金沖及手把手帶出來的中央文獻研究室原室務委員廖心文告訴記者。

正是出於這種對歷史的痴迷,對學問的執著,退休10年至今,金沖及的生活節奏似乎沒有發生太大變化。他依舊每天習慣早起,依舊工作到深夜,隻不過有了更多自己可支配的時間和精力投入學術研究。

除了繼續個人的專業研究,身為馬克思主義理論研究和建設工程咨詢委員會委員,金沖及擔負著為相關教材把關的重任。每本送來的書稿,他總要一個字一個字地仔細讀,認真改,全身心投入其中,花費了大量心血。“這是一件意義深遠的工作,我一定要盡到自己的責任。”

“前幾年有些朋友推測《二十世紀中國史綱》是我的封筆之作。我想,到了我這樣的年紀,雖然再做長期的、很大的計劃不太現實了,但的確還可以再做一些事情。”窗外的陽光照了進來,老人的笑容愈發燦爛。

(本報記者 戶華為 本版圖片除署名外均為資料圖片)