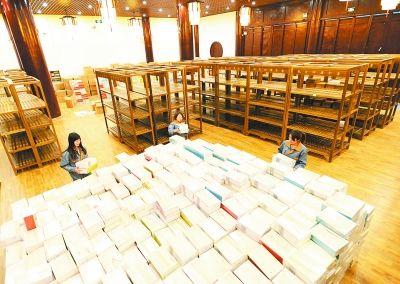

《四庫全書》陳列場所的揚州天寧寺內的萬佛樓。新華社發(王乃駟攝)

工作人員在揚州天寧寺萬佛樓內擺放《四庫全書》。新華社發(王卓攝)

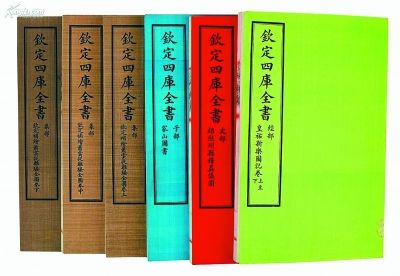

《四庫全書》民國商務印書館珂羅本 資料圖片

工作人員在揚州天寧寺萬佛樓內搬運《四庫全書》。新華社發(庄文斌攝)

128個落地大書架,3.6萬余冊的《四庫全書》——17日,在江蘇揚州天寧寺萬佛樓,記者被眼前的一幕震撼,其氣勢之恢宏,堪稱“文化兵馬俑”。4月18日,由商務印書館出版、揚州國書文化傳播有限公司承制、揚州恆通建設集團捐贈的原大原色原樣復制版《四庫全書》將面向公眾免費開放。

制書:尊重歷史

這是《四庫全書》“誕生”以來第一次真正意義上的“克隆”再現,也是揚州歷史上一次具有標志意義的文化事件。

《四庫全書》是在清朝乾隆皇帝的主持下,由紀曉嵐等360多位高官、學者編撰,3800多人抄寫,費時十年編撰而成。叢書分經、史、子、集四部,故名“四庫”。共有3500多種書,7.9萬卷,3.6萬冊,約8億字,基本上囊括了中國古代所有圖書,故稱“全書”。《四庫全書》編撰結束后共抄錄了7套,分別貯藏在北四閣——紫禁城文淵閣、圓明園文源閣、盛京文溯閣、避暑山庄文津閣和南三閣——揚州文匯閣、鎮江文宗閣、杭州文瀾閣。在成書以后的230多年間,《四庫全書》屢遭厄運,太平天國時期,揚州文匯閣被毀,所藏的《四庫全書》也化為烏有。重建文匯閣,恢復文匯閣藏書一直是揚州人民的夢想。

2011年,3名揚州市政協委員提交了《在西園和天寧寺間復建清代“文匯閣”》的提案,並得到市文化部門的答復,當年6月,揚州首次聲明,要在2014年揚州城建城2500周年之際,完成文匯閣復建工程,但由於一直沒有找到合適的復建地點,復建工程實際上並沒開展。

閣因書而聞名,因此,與文匯閣復建“落空”不同,為復制《四庫全書》,揚州花費了12年。揚州國書文化傳播有限公司總經理陸國斌告訴記者,這次復制版的《四庫全書》是以原承德避暑山庄的文津閣本為底本,出版工程量相當浩大,工序復雜且多為手工制作,書裡全部採用手工宣紙,整套書耗用手工宣紙6000刀。由於手工宣紙比較柔軟,公司在採用數碼印刷的同時對設備進行了改造,耗時四年研發了一項全新的數字印刷技術——印刷四色宣紙﹔包裝上也恢復了包背裝裝訂工藝,書的封面用的是耿絹﹔整套書用6144個金絲柚木盒盛裝。

藏書:歷史溯源

之所以選擇天寧寺的萬佛樓作為藏書地點,是因為萬佛樓與文匯閣有共同的歷史淵源,文匯閣始建於清乾隆四十五年(1780年),也位於天寧寺內。

在《四庫全書》復制版被搬進萬佛樓之前,揚州曾專門召開了《四庫全書》原大原色原樣出版專家審評會,會上,學者閻崇年說:“看到原大原色原樣出版的文津閣本《四庫全書》樣書,簡直是一大享受。印刷、紙張和色彩都非常精美,跟原版相比,毫不遜色。我可以斷言,原大原色原樣出版的文津閣本《四庫全書》若干年后會成為文物珍品。”

也有專家表示,《四庫全書》是最大的文化資源,是中華文化的標志,現存世僅三套半,其稀缺性和歷史文化價值,化成了當今的社會需求和民眾期待,做這樣一個標志性文化工程,意義獨一無二。

據悉,今后,揚州天寧寺萬佛樓將向公眾免費開放,公眾可以欣賞復制版《四庫全書》,但公眾能否翻閱書籍還需要進一步商定。(本報記者 鄭晉鳴 本報通訊員 唐雯娟)

延伸閱讀

■ 《四庫全書》修成至今已有200余年,七部之中,文源閣本、文宗閣本和文匯閣本已蕩然無存,隻有文淵閣本、文津閣本、文溯閣本和文瀾閣本傳世至今。文淵閣本今藏中國台灣,文津閣本今藏中國國家圖書館,文溯閣本今藏甘肅省圖書館。文瀾閣本在戰火中多所殘闕,后來遞經補抄,基本補齊,今藏浙江省圖書館。

■ 耿絹是傳統絲制產品,是用純蠶絲交織煉染而成。顏色分為煉白,淺仿古,中仿古。