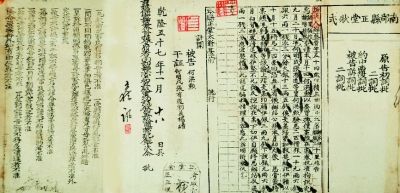

四川省南部縣乾隆五十七年狀式 資料圖片

入選2012年度《國家哲學社會科學成果文庫》的學術專著《清代縣域民事糾紛與法律秩序考察》(吳佩林著,以下簡稱《清代縣域》)已由中華書局出版。該書繼承前一年度“成果文庫”《清代南部縣衙檔案研究》的成果,在把握法律史既有研究的基礎上,系統利用州縣檔案、習慣調查、律例、官箴和家譜等資料,對清代縣域民事糾紛及法律秩序進行了精細而又深入的實証研究,具有重要學術價值。

《清代縣域》力求在“還原歷史現場”的狀態下,展現傳統中國社會的法律面相及各類人員之間錯綜復雜的博弈關系,在具體的地域情景中打通從民間到縣衙的解釋渠道。其史料之繁多、信息之豐富、內容之翔實、論述之豐滿,實不多見。該著以《南部檔案》為核心,結合《巴縣檔案》《寶坻檔案》《淡新檔案》《冕寧檔案》《黃岩檔案》《龍泉檔案》等其他地方州縣檔案,同時也綜合運用了律例、官箴、刑案、判牘、家譜、碑刻和調查報告等各種文獻。在多元史料的基礎上,論著生動再現了清代社會人群流動、變幻多端、“活靈活現”的法律生活場景。在這些場景中,既有縣官、差役、幕友、胥吏和門丁等縣衙官役群體,也有甲長、保長、客總、鄉約和場總等鄉裡組織群體,以及族長、房長、家長等宗族群體,亦活躍著士紳以及游離於城鄉之間的訟師、官代書等群體,普通百姓的身影更是屢見不鮮。而通過檔案,既能看到當事人的年齡、住地、家庭人員和鄰居等眾多信息,也能知悉各群體對案件的態度﹔既可看到不同的文書種類,了解不同的文書程式,也能探析訴訟成本與訴訟規模,檢視訴訟實態,更能有力地解析文本背后的法律實態。

近年來,歷史上中國法的地域性、實踐性和社會性日益成為法律史研究的新視點。《清代縣域》展現了在這些方面的明顯進展。著作著眼於地方性研究,以個案的方式考察了南部縣縣域傳統法律文化,同時也考量了他域的法律文化情況。在充分運用各種基層司法的實証素材上,作者進一步揭示了古代法存有區域多樣性、豐富性以及復雜性,如各地對代書、狀紙等收費不同,正、副狀的使用差異性,抱告制度各地採用情況之不同,不一而足。這些無疑都在提醒著我們要注重法史的區域特性,重視傳統法實態的復雜性。

“書面的法”與“實踐的法”有所不同,已為學界所周知。《清代縣域》在考察制度與社會實踐時,運用了微觀史學的研究方法,力圖從南部縣這一地域的微觀層面上進行考察。通過對制度相關背景和事實的實証,我們清晰地看到國家層面的諸多規定在特定的地方社會裡並沒有得到完全執行。例如,清代對於民事訴訟有農忙止訟與定期放告的規定,然而事實卻是衙門對民事案件的受理常常不受這種時間的限制。同時,《清代縣域》在反思社會實踐的同時,也在進一步審視制度,如對於狀紙的規格,從實際檔案文獻來看,在不同的州縣、同一州縣的不同時期都或多或少有所變化,然而中央卻沒有相應規定。

《清代縣域》並未沿襲以往將學術史回顧簡單置於“緒論”中的處理方式(作者認為這種寫法容易出現已有的研究與自己的研究呈“兩張皮”的現象),而是將其納入相關章節中,在學界既有研究的基礎上展開學術對話,如抽絲剝繭般層層推進,對學界一些不准確、不明確的觀點或論題進行了有益的探索,提出了諸多獨立新見。例如,作者認為,以“定期放告”為依據推定訴訟規模,以訴訟規模來求得訴訟實態不盡合理﹔就“健訟”與“無訟”而言,官方關於“健訟”的描述與“無訟”一樣,是一個基於道德和現實層面的價值判斷,並非可以測算的訴訟實態。又如,就“低成本治理”而言,作者結合檔案的“原生態”記載,認為清代中國基層社會不完全依賴於國家的治理,它在國家的宏觀管理下形成了一套自我管理與自我維護的機制,民間組織有效地維護了基層社會的秩序規范,國家也實現了“低成本治理”。同時,就清代衙門審理民事訴訟的基本思路而言,作者認為州縣官對戶婚田土類自理案件的裁決並無固定不變的處理套路,而是頗有自行裁量的空間﹔州縣官在處理這些案件時,更多考慮的是如何實現低成本的治理,以及如何在不破壞當事人生存環境的情況下,做到穩定整個社會秩序、包括宗族秩序。

《清代縣域》收集和提供了大量史料價值豐富的實証資料,為抱告制度、副狀、行政層級中“道”的司法功能等諸多訴訟過程中史實問題的討論和深化做出了重要貢獻。對低成本治理、兩套法律體系等系統性理論問題的探索,也將激發學界興趣和辯難,引導共識形成。正如作者在“后記”中所言,該著論及的不少話題與研究只是為相關領域打開了一個缺口,尚有更廣泛的領域值得更進一步的探索。而這也正是本著后續價值的積極體現。

(作者分別為復旦大學教授、西華師范大學助教)