作者系國家社科基金冷門絕學研究專項“出土文獻所見古代語言學史資料的整理與研究”負責人、鄭州大學中華漢字文明研究中心副教授

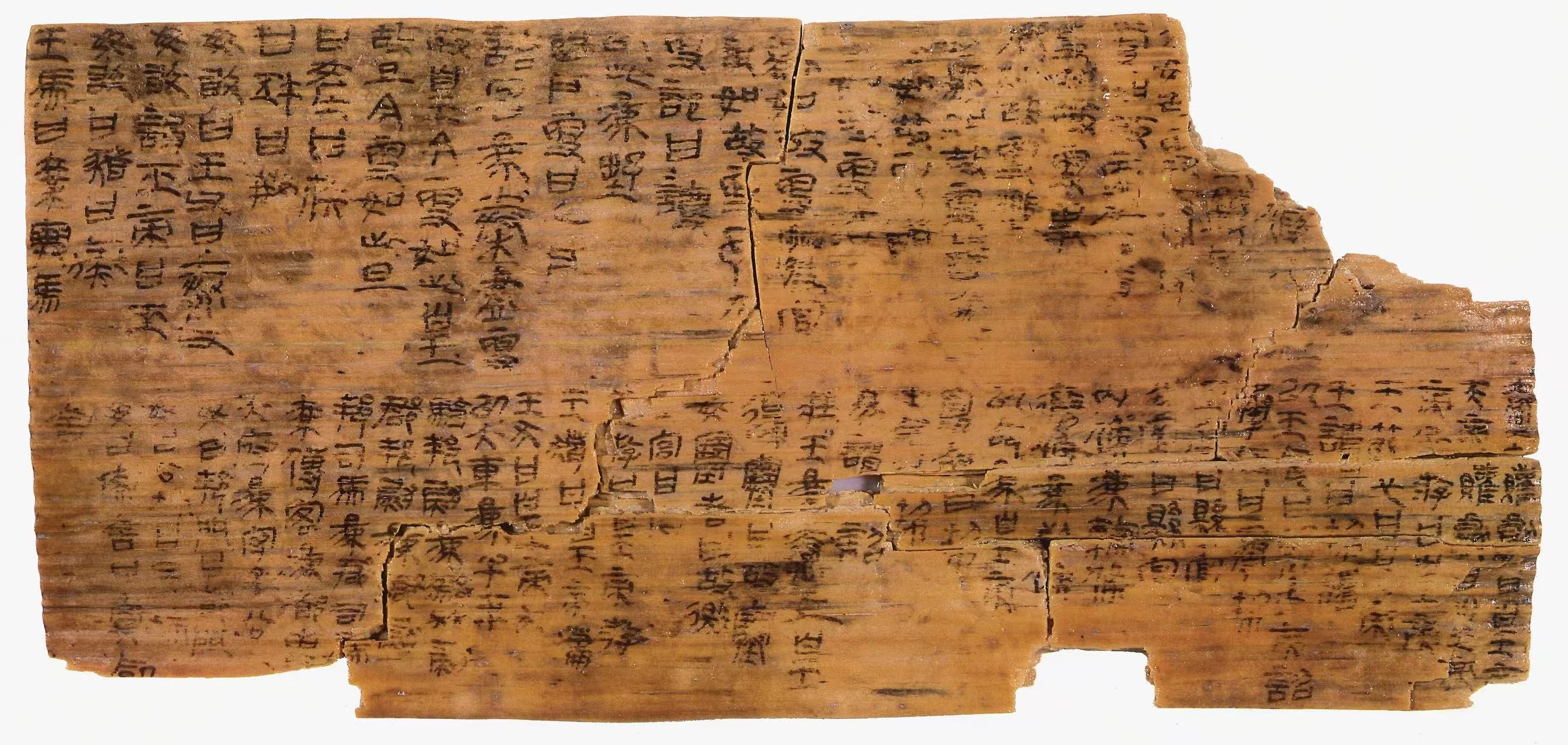

裡耶秦簡8-401方木 資料圖片

中國語言學史是研究中國語言學產生發展歷史的一門科學,其研究范圍涵蓋中國各個歷史時期的語言學、語言文字政策、語言學家及其經典著作。百余年來,出土文獻的大量涌現為重新審視中國古代語言學的產生發展提供了新契機,揭示了諸多傳世文獻未見的文本形態與歷史細節。系統整理出土材料,不僅可以為該領域提供多維度新証,也能夠有力拓展研究的廣度與深度。

揭示早期學史脈絡

既有的中國古代語言學史研究多依靠傳世文獻,對甲骨金文、簡牘帛書等出土材料的利用尚不系統。事實上,這些出土文獻與傳世文獻可以形成有力互補,不僅能深化我們對先秦兩漢語言學核心命題的理解,為其提供關鍵實証,更能從源頭上幫助我們更完整地勾勒其演變脈絡。

先秦教育傳統是古代語言學孕育成熟的土壤。《漢書·藝文志》記載“古者八歲入小學”,考古材料與傳世文獻互証表明,至遲在西周早期,已有“小學”“大學”的教育體制。殷墟甲骨已見“大學”刻辭,西周金文中“小學”作為教育場所多次出現,如大盂鼎銘“余唯即朕小學”。《周禮》記載保氏“教之六書”,說明文字教育已成為童蒙教育的重要內容。唐代顏師古注《漢書》稱“小學,謂文字之學也”,標志著其從教育實踐發展為學術體系。出土文獻還補充了傳世文獻記載的不足,如信陽長台關楚簡“教書三歲,教言三歲”的記載,顯示先秦教育中“書”(文字書寫)與“言”(言語交際)並重,與《國語》中“擇言以教之”相呼應,體現了早期對語言運用能力的重視。

史官制度對語言學興起具有重要作用。西周金文顯示史官負責“授王命書”,參與王權運作。《史籀篇》是我國歷史上最早的童蒙識字課本,但作者歷來存疑。王國維曾提出“史籀”可能為“太史籀書”的省稱,意謂“太史誦讀文書”。值得注意的是,西周遤鼎銘文中出現“史留授王命書”的記載,經陳佩芬、李學勤等考定,“史留”即周宣王時期的太史籀。該結論與《說文解字·敘》所載內容相吻合,不僅証實“史籀”確有其人,更為重新審視先秦文字教育與職官制度提供了關鍵証據,極大增強了傳世文獻記載的可信度。

秦漢簡牘如睡虎地秦簡《內史雜》、張家山漢簡《史律》進一步揭示史官世襲培養機制,如“非史子毋敢學學室”“史、卜子年十七歲學”,表明文字知識與書寫技藝通過“疇官”世襲得以傳承。《史律》內容與《說文解字》“諷籀書九千字乃得為史”相印証,體現了秦漢時期文字考核的制度化,推動語言學從實踐向學術轉型。在這一制度背景下,基層官吏的文字訓練成為早期語言學實踐的重要組成部分。睡虎地秦簡《為吏之道》整理者推測其為吏員識字課本,內容融合道德訓誡與行政用語,體現了秦代吏教中文字學習與業務規范緊密結合。裡耶秦簡、居延漢簡及敦煌漢簡中的大量習字簡,多見文書抄錄、律令條目與字書習寫,生動展現出基層書吏的書寫訓練,與史官培養體系共同構成早期語言學傳承的制度化路徑。

再現語文政策原貌

歷代語言文字政策既是語言學發展的外在動力,其政策內涵與實施效果也是古代語言學史研究的重要對象。傳世文獻對歷代語言政策的記載大多簡略籠統,而新出簡牘資料保存了政策原文的抄錄本,通過對用字特征和語用規律的系統分析,可以揭示出這些政策的實施方式和實際效果,從而為考察古代語言治理提供直接依據。

秦“書同文”作為中國語文政策史上的裡程碑,傳統觀點多認為其核心為推行小篆統一文字。然而,裡耶秦簡8—461號木方的發現揭示出該政策涵蓋正字形、正用字與正用語等多方面內容。在字形規范上,如木方規定“故今更如此皇”,要求將“皇”字上部統一為“白”形,避免“”與“辠”(罪)同構產生負面聯想。在用字規范方面,如條款“酉如故,更酒”,約定保留“酉”表示地支義,而新造“酒”字專指酒義,體現形義分工的明確化。在用語統一層面,如規定“毋敢曰豬,曰彘”,明確以秦地方言詞“彘”取代其他方言詞。據《方言》所載,“彘”屬關西秦地用語,此舉旨在將秦方言詞推廣為通用語。此外,對比秦統一前后簡牘,還可發現更多未明載於木方卻明顯受政策影響的規范內容,如{樹}(栽種)義原多用“![]() ”,統一后則通用加木旁的“樹”字。

”,統一后則通用加木旁的“樹”字。

學術界對秦代“書同文”政策的實際成效存有爭議,質疑主要集中於兩方面:一是認為秦代雖以小篆為標准字體,但日常生活中隸書更為通行,因而政策並未真正落實﹔二是認為即便在“書同文”推行后,用字仍較為混亂,缺乏有效規范,成效有限。然而,從裡耶秦簡8—461木方及統一前后秦簡牘的用字對比來看,“書同文”的具體規定對當時用字習慣產生深遠影響,多數內容得到切實推行,規范效果顯著。

以往學術界關於新莽時期語文政策的認識主要依據《說文解字·敘》的記載:“及亡新居攝,使大司空甄豐等校文書之部,自以為應制作,頗改定古文。時有六書”,而出土新莽簡牘進一步揭示出具體字詞的規范,如在職官名稱、地名以及計量單位等方面的系統性改動,包括“石”改為“斛”、“錢”改作“泉”、“七”寫作“桼”、“四”寫作“亖”、“卌”改作“四十”等,均為王莽改制所推行的語文措施。這些見於基層行政文書的具體用例,與《說文解字》所載諸如古文、奇字等書體改革相呼應,共同反映出王莽時期語文改革的多維面貌。由此可見,秦漢時期的語文政策在本質上是一種政治治理工具,秦代通過“書同文”來建構文化認同,新莽則依托“古文”改革重塑其政治合法性。

還原經典成書過程

傳統語言文字學經典著作的成書與流傳過程,往往籠罩在歷史的迷霧中。出土文獻的不斷發現逐步揭示出這些經典的層累形成與復雜演變,它們不僅保留了失傳已久的早期文本形態,更清晰地展現出從初編、定型到后世傳抄、改編、整合與增補的完整歷程,為梳理古代語言學史提供第一手資料。

例如,《蒼頡篇》作為中國字書的雛形,是秦代“書同文”政策的重要產物。據《漢書·藝文志》記載,其原本由李斯《蒼頡》、趙高《爰歷》、胡毋敬《博學》三篇構成,至漢初由閭裡書師合並改編為55章,每章60字,仍沿用舊名,后於唐宋間亡佚。新出簡牘材料清晰揭示出漢代《蒼頡篇》存在兩大版本系統:一為保留較多秦本原貌的整合前的四言本,以阜陽漢簡和北大漢簡為代表,二者的文本差異也反映出文獻早期的多元形態﹔另一為閭裡書師整合后的七言本及其地方抄本,如居延舊簡三棱觚、英藏本、水泉子本、流沙簡S2994、敦煌漢簡四棱觚及敦煌M639等。這些資料生動展現了《蒼頡篇》文獻復雜的改編和流傳過程。

同樣,《急就篇》作為西漢史游所編、流傳相對完整的小學經典,其版本流變也因出土文獻而日益清晰。傳世本主要有三十一章本(多見於書家臨本)和三十四章本(多見於后世注本)。出土文獻則提供了更原始、多樣的版本序列,如居延漢簡殘本、敦煌漢簡殘本、東漢磚刻殘本、東漢墓磚殘字、魏刻古文殘字、晉人書紙本、吐魯番真書古注本、吐魯番真書白文本等,為追溯其流傳與文本演變提供了重要線索。張傳官《〈急就篇〉新証》基於這些材料指出:歷代章草寫本均屬三十一章系統,是為史游所編原貌﹔而出土材料証實,今本第七、第三十三、第三十四等章實為后人分別增補。由此可見,出土文獻不僅能補傳世之缺,更能清晰呈現經典文本在流傳過程中的增改痕跡。

北京大學藏西漢竹書《倉頡篇》1-3號簡

填補傳統認知缺環

出土文獻中還能發現已經失傳的佚籍殘卷和稀見語料,再現失傳的文本原貌,提供審視語言學史傳統認知的新資料。比如,名實關系是先秦語言哲學的核心命題,諸子對此多有闡發,如老子的“無名”、孔子的“正名”、墨子的“名實偶合”及荀子的“約定俗成”等理論。馬王堆漢墓帛書《經法》《經》《稱》《道原》四篇(即《漢書·藝文志》所載《黃帝四經》)的出土,為這一思想提供了戰國至漢初的實踐經驗。其中,《經法·論》明確提出“三名”之說:“一曰正名,位乃安﹔二曰倚名,法乃亂﹔三曰強主滅,乃無名。三名察則事有應矣。”該論述將名實問題直接置於政治治理框架中,証實了名實理論在當時政治實踐中的具體應用。與傳世文獻偏重抽象思辨相比,帛書內容凸顯了名實論的政治導向。正如張顯成指出的,這批“最早的地下出土名實論述文獻”,為我們研究中國語言學史和中國哲學史提供了極其寶貴的資料。再如,阜陽漢簡《萬物》作為早期本草知識類編,記載了大量藥物、器物與動植物的名稱及特性。其編排體例與釋詞方式反映了漢代名物分類與定義的基本方式,是“名物訓詁”的早期實踐,也體現了雅學傳統的發端形態。

作為廣義的出土文獻,敦煌文書也是研究古代語言學史的一座寶藏。其中不僅保存了一批失傳已久的古代字書,如《字樣》殘卷、《正名要錄》《時要字樣》《玉篇抄》《籯金》以及童蒙識字讀物《千字文》《百家姓》《開蒙要訓》等,也保存了一大批《切韻》系韻書、音義類寫本和大量中古近代漢語語音材料,還有訓詁詞匯類佚籍《字寶》《俗務要名林》等,對於研究音韻學史以及口語詞、俗語詞的收集整理具有重要意義。

出土文獻為我們重新發現古代語言學的產生和發展歷史提供了多維視角。它不僅是傳世典籍的珍貴補充,更以出土之實証,深化了我們對語言學起源與發展的認知。這批“地下之新材料”持續推動著中國語言學史研究走向縱深,為構建中國語言學自主知識體系夯實了歷史根基。