作者:姚小鷗,系聊城大學文學院教授

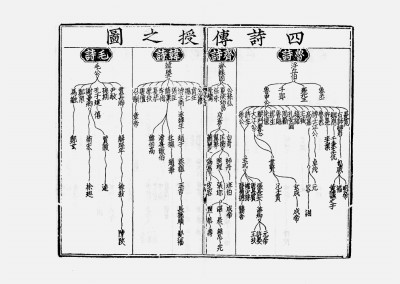

《中華再造善本·唐宋編·經部·監本纂圖重言重意互注點校毛詩·四詩傳授之圖》。資料圖片

編者按

海昏《詩》簡對《詩經》研究具有重要意義。通過海昏簡和其他版本的對比,不僅可以探究《詩經》文本的流變,也可考察漢代《詩經》傳播和流派情況。本期刊發的兩篇文章,姚小鷗教授《略論海昏侯簡〈詩經〉的文本性質》注重從海昏《詩》文本角度分析其師法傳承,並與漢代諸家文本做對比﹔曹建國教授《從海昏侯〈詩〉簡看漢代〈詩經〉學》則從文本、詩說、流派三個角度分析海昏《詩》與漢代諸家的關系。其中,姚文從朱鳳瀚教授說,認為海昏《詩》屬於魯詩,曹文則認為海昏《詩》學和文本都是開放性的。各有所據,以饗讀者。

在西漢廢帝海昏侯劉賀墓出土的竹簡文獻中,有《詩經》一種,依學術慣例,當名之為“海昏侯墓竹簡《詩經》”,可簡稱為“海昏《詩》”。消息披露后,引起學術界乃至全社會的廣泛關注。朱鳳瀚教授在《文物》雜志2020年第六期,發表《西漢海昏侯劉賀墓出土竹簡〈詩〉初探》一文,對海昏《詩》的主要內容進行了介紹,並錄有若干簡文。這篇文章是關於海昏《詩》的第一個研究成果,具有很大的學術意義。在北京大學出版社2021年出版的《海昏簡牘初論》一書的第五章中,朱鳳瀚教授又以《海昏竹書〈詩〉初讀》為名,對前文進行了補充和加工。書中刊出了相關簡文的照片,這為學者認識海昏《詩》提供了極大方便。本文即以此為主要依據,對這部寶貴的早期《詩經》文獻的文本性質與文獻價值試作探究。

《海昏竹書〈詩〉初讀》一文指出,昌邑王師王式是西漢三家《詩》之一“魯詩”的傳人。文章說:“鑒於海昏《詩》簡出土於海昏侯劉賀墓,此文本傳承關系亦見於史載,故其為《魯詩》之可能性很大,但其確切情況還有待簡的進一步整理與學界的切磋。”這一論述可謂有據而審慎。

如學者所知,漢代經學傳承最重師法。據《漢書·儒林傳》,其時治《易》名家孟喜“為丞相掾”,“博士缺,眾人薦喜。上聞喜改師法,遂不用喜”。這個事件說明,西漢時,嚴守師法,不只是學者們在學術層面的行為規則,而是可能受一定政治影響的結果了。

劉賀之師王式既為《魯詩》傳承者,其行事又十分拘謹,嚴守師法。《漢書·儒林傳》載,有來問學者,“式謝曰:‘聞之於師具是矣,自潤色之。’”也就是說,王式本人對其所師承的《詩》說,絕不肯任意發揮,而是讓學者自行加以理解。作為王師,王式對劉賀的《詩經》教授也十分盡責。《漢書·儒林傳》載,劉賀被廢時,王式面對治事使者的責問,回答說:“臣以《詩》三百五篇朝夕授王。至於忠臣孝子之篇,未嘗不為王反復誦之也﹔至於危亡失道之君,未嘗不流涕為王深陳之也。”如是觀之,從文本的學派性質來說,海昏《詩》必屬《魯詩》無疑。其中雖或有劉賀本人的若干理解在內,然不影響文本的根本屬性。

至宋代,《齊詩》《魯詩》《韓詩》等今文三家《詩》的文本亡佚殆盡,其內容及與被稱為古文經的《毛詩》文本之差異,漸被從輯佚角度關注而成專門之學。因文獻有闕,學者對包括《魯詩》在內的三家《詩》的研究,受到很大的限制。清代經學發達,對三家《詩》的輯佚,成果可舉王先謙《詩三家義集疏》為代表。因清人對三家《詩》經文本身也不能得見,故《詩三家義集疏》所輯,包括《魯詩》在內的三家《詩》文字及《詩》說,相當有限,且由於材料出處的學派歸屬頗有屬於推測者,故該書所錄、所斷,或有不很准確之處。《魯詩》雖陸續有漢石經殘石出土,然存字很少。海昏《詩》的發現,在很大程度上改變了三家《詩》材料缺乏的狀況。下面,以海昏《詩》與傳世《毛詩》《關雎》篇的經文與訓詁異同為例,對其文獻價值略作申說。

《關雎》系《詩經》首篇,在《毛詩》與三家《詩》中均具有特殊重要的地位。其淵源可追溯至孔子。《論語》中,被孔子兩次論及的《詩經》篇章,唯有《關雎》。《論語·八佾》:“子曰:‘《關雎》樂而不淫,哀而不傷。’”孔子這一《詩》論中,“哀而不傷”一語的直接關聯對象為《關雎》第三章。其文曰:“求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉,輾轉反側”。《毛詩》《傳》《箋》對《關雎》篇中“悠哉悠哉”一語中的“悠”字,釋為“思”或“長思”。《毛傳》說:“悠,思也。”《鄭箋》言其意為:“思之哉,思之哉,言己誠思之。”然而,《傳》《箋》的這一解說其實有誤,故其與孔子所言不甚相合。

我們發現,“悠哉悠哉”句中“悠”字的本義是“憂”而不是“思”。《說文解字》:“悠,憂也。”段玉裁在《說文解字注》中說:“《小雅》‘悠悠我裡’,《傳》曰:‘悠悠,憂也。’按此《傳》乃悠之本義。”通檢《詩經》,可以發現,其凡用“悠悠”者,皆當釋為“憂”。《關雎》篇中,“君子”對“淑女”的追求中,始則令其“輾轉反側”,終則以琴瑟好合之美好姻緣為結。孔子“哀而不傷”說,言簡意賅。海昏《詩》所存《魯詩》說,則與孔子論述的契合度很高。

前述《海昏竹書〈詩〉初讀》所附表十六《海昏〈詩〉與〈毛詩〉對照表》(一)中,有與《關雎》相關的詩句與注解(用通行字體錄出,標點為本文所加,經注之間用圓點符號·以為隔斷),茲錄如下:“寤昧思服,脩哉脩哉·憂思曰脩。”這一經文與注解,說明在《魯詩》的《詩》學體系中,《關雎》“脩(悠)哉脩(悠)哉”之句,所描寫系“君子”求“淑女”不得的“憂思”。這一文本事實,証明《魯詩》較《毛詩》有時更能切中詩人之意。朱熹《詩集傳》雖受《毛傳》《鄭箋》的影響,將《關雎》“悠哉悠哉”句中的“悠”字訓為“長也”。但在串講詩篇大意時,對“悠哉悠哉,輾轉反側”之句意,能夠正確地解釋為:“憂思之深,不能自已,至於如此也。”朱子的這一解說,顯示宋儒在小學方面或不如漢儒之精細,但在體悟經典的內在蘊涵方面,確有超出前人之處。這涉及另外的話題,不再展開。

應該指出,古代流傳下來的經典文獻的各種文本,往往俱有優劣,不必將某本定為一尊,出土文獻也是這樣。各本皆可為我們對經典的理解與研究提供材料和思路。重要的是,研究者應該對此掌握正確的理論與研究方法。

《海昏竹書〈詩〉初讀》所附表十七《海昏〈詩〉與〈毛詩〉對照表》(二)還載有與《關雎》篇相關的另一條簡文,含若干詩篇文句及注解,內容如下:“琴瑟友之·猶‘鐘鼓樂之’也·參差”(標點為本文所加,經注之間用圓點符號·以為隔斷)。上引海昏《詩》注解,“猶‘鐘鼓樂之’也”句中的“猶”字之用,顯然是以《關雎》四章“琴瑟友之”句與該篇尾章的“鐘鼓樂之”句意義相類。

按,《毛詩·關雎》第四章:“參差荇菜,左右採之﹔窈窕淑女,琴瑟友之。”《毛傳》:“宜以琴瑟友樂之。”《鄭箋》:“同志為友。言賢女之助后妃供荇菜,其情意乃與琴瑟之情意同。共荇菜之時,樂必作。”第五章:“參差荇菜,左右芼之﹔窈窕淑女,鐘鼓樂之。”《毛傳》:“德盛者宜有鐘鼓之樂。”《鄭箋》:“琴瑟在堂,鐘鼓在庭,言共荇菜時,上下之樂皆作。盛其禮也。”

《關雎》四章之《毛傳》以“友樂之”釋“友”,意義不明。五章《毛傳》以“德盛者宜有”解說“鐘鼓樂之”,則未言及樂之所用。四章《鄭箋》所言“共荇菜之時,樂必作”﹔以及五章《鄭箋》“盛其禮”之語,卻對我們通過對海昏《詩》與《毛詩》訓釋的異同,探討《關雎》相關內容的真相提供了思路。

鄭玄箋釋《毛詩》時,“宗毛為主,毛義若隱略,則更表明,如有不同,即下己意,使可識別”。《關雎》篇《傳》《箋》之異同,即由此體例而起。鄭玄遍注禮書,對先秦禮制有特殊的經學敏感,《鄭箋》點出《關雎》篇中荇菜與祭禮的關系是其高明處,然而鄭氏於詩篇內涵的體悟,則有不及《毛傳》與海昏《詩》說之處。

按《關雎》四章所言,乃君子求女已得,雙方琴瑟好合,共享家庭之樂時。五章所述,乃淑女已為主婦,參與主持家族祭禮,共(供)其荇菜,即行“釋菜禮”之時。古人祭祀與宴飲,以“樂”侑之,乃是常態。

《周禮·膳夫》:“王日一舉,鼎十有二,物皆有俎。以樂侑食。膳夫授祭品,嘗食,王乃食,卒食,以樂撤於造。”周王如是,其他貴族之享宴亦然。《小雅·賓之初筵》寫貴族賓筵舉樂侑酒:“賓之初筵,左右秩秩。籩豆有楚,殽核維旅。酒既和旨,飲酒孔偕。鐘鼓既設,舉酬逸逸。”凡此,可見古代上層社會用樂制度之一斑。

“友”“侑”兩字的聲、韻皆近,“琴瑟友之“句中的“友”,乃“侑”之借字。該句系言以琴瑟助夫婦酒食之樂。《毛傳》所言之“友樂之”,當作如是解,而非《鄭箋》所言“同志為友”。然鄭玄所言禮數,雖未明言先后、異同,在制度層面上,對我們來說,卻有啟發意義。

另外,古人宴享之禮中有祭祀的內容,祭禮中有宴享之環節。《詩經》中,這種制度見於《小雅·楚茨》等多篇。《楚茨》首章言:“我倉既盈,我庾維億。以為酒食,以享以祀。以妥以侑,以介景福。”其二章言:“祀事孔明。先祖是皇,神保是饗。孝孫有慶,報以介福,萬壽無疆。”其卒章則點出祭享用樂:“樂具入奏,以綏后祿。爾肴既將,莫怨具慶。既醉既飽,小大稽首。”總之,古代社會裡,祭祀與宴享兩者之程序,同中有異,異中有同。對此不可不知,不可不辨。

回頭看,海昏《詩》所言“琴瑟友之”猶“鐘鼓樂之”的判斷,從用樂層面講不無道理,皆寫以樂侑酒食。尚未厘清宴享之禮與祭禮用樂異同,是其缺陷。以諸本互校,從而明晰各本長短,並於校刊中明辨義理,乃典籍校讀的基本原則,在海昏《詩》的研究中亦當如是。

在《詩經》研究史上,章節劃分是學者關注的內容之一。《關雎》篇的章節劃分,也是如此。該篇的篇尾有如下文字:“《關雎》五章,章四句。故言三章。一章章四句,二章章八句。”對此,陸德明《經典釋文》說:“五章是鄭所分,‘故言’以下是毛公本意。后放(仿)此。”孔穎達《毛詩正義》說:“定本章句在篇后。《六藝論》雲:‘未有若今傳訓章句’。明為傳訓以來始辨章句。或毛氏即題,或在其后人,未能審也。”《毛詩·大雅·行葦》篇尾如下文字:“《行葦》八章章四句,故言七章,二章章六句,五章章四句。”《毛詩正義》的“后放(仿)此”雲雲,即言此類。朱鳳瀚教授《海昏竹書〈詩〉初讀》通過對海昏《詩》章題的分析,指出,“海昏《詩》《行葦》比《毛詩》少分出一章。”朱教授又指出:“此‘故言’之分章句與海昏《詩》此篇同”。由此可見,《關雎》《行葦》等篇的章句劃分,可能在王式、劉賀生活的西漢中期以前已經確定。

由孔子刪《詩》到七十子后學對《詩》學的傳播,《詩經》章句在戰國時期的逐步建立當有一個過程。從王家嘴簡《詩經》已經披露的內容來看,戰國中晚期的《詩經》文本中,已經建立起了章句體系(參見高中華《荊州王家嘴簡〈詩經〉書寫制度初探》,《光明日報》2025年3月13日13版)。然七十子各得孔子學說之一體,傳《詩》各家所持《詩》說有不同之處是完全可能,甚至是必然的。后世傳《詩》者也可能有漸加完善之舉措,並由此在漢代成為“今文”三家與“古文”《毛詩》各自的章句體系。由《海昏竹書〈詩〉初讀》所披露的材料及朱鳳瀚教授的研究,可以知道海昏《詩》的章句及章次,尚多有與《毛詩》不同者。相信隨著海昏《詩》簡文的全部公布,《詩經》學史上此類疑難問題可以在很大程度上得到解決,漢代《詩經》學史更多方面的研究也必將得到重大推進。