作者系國家社科基金重大招標項目“絲綢之路中外工匠文化交往史料整理與研究”首席專家、2024年度《國家哲學社會科學成果文庫》入選者、江蘇師范大學文學院教授

作為髹涂的大漆,亦稱自然漆,源自中國特有的喬木——漆樹。浙江跨湖橋遺址出土新石器時代“漆弓”,印証了中國是世界上最早發現並使用大漆髹器的國家。作為延續八千年的髹漆技藝,中國漆器不僅豐富了中華文明的內涵,還沿絲路傳播到世界各地,滋養了世界文明,成為中外文明對話的典范之一。

絲路:漆器之路

絲路是漆器貿易的重要通道,也是一條連接世界的“漆器之路”。盡管中國漆器不是絲路貿易體系中的主要外銷商品,但它憑借特有的文化秉性與美學品格吸引了世界的目光,成為文明交流的“東方名片”。

自漢唐起,中國漆器借助絲路銷往海外,尤其在與東亞、西域國家的貿易中佔據顯著地位。宋代海上絲路興起后,國家積極鼓勵拓展諸藩市場,擴大沿海港口對外漆器貿易范圍和規模。元代絲路貿易發展受到國家的重視與保護,市舶提舉司為絲路漆器貿易發展提供了組織保障。明代雖實行朝貢貿易制度,嚴格限制海外商人來華販賣漆器,但伴隨鄭和下西洋以及海上絲路貿易利潤的誘惑,中國漆器的輸出並未停止,尤其是葡萄牙、西班牙、荷蘭等歐洲國家要求與中國通商,並購買中國的奢侈品——漆器。在清代,政府為了打擊東南沿海的抗清勢力以鞏固王朝統治,曾五次頒布“禁海令”。但歐洲對中國漆器的需求依然持續旺盛,他們通過傳教士的私人攜帶、走私活動以及外交饋贈等多種途徑,設法獲取中國漆器。

總體而言,漆器堪稱絲路上極具影響力的中國商品。由於購買昂貴的漆器消耗了本國白銀,以至於世界白銀持續流入中國,引起了日本、法國等國家經濟界、政界的高度關注。出於對本國經濟利益的考量,這些國家隨后採取貿易管制措施,限購中國漆器及相關奢侈品。

北宋剔黑雙鳥花紋大碗,現藏於德國斯圖加特林登博物館。 作者/供圖

歷史邏輯:從溢出到回流

在世界跨文化交流中,中國古代漆器扮演了重要角色,其傳播路徑呈現從溢出到回流的歷史邏輯。

漢唐時期,中國開放的民族心態與優秀的文化傳統對漆器文化的輸出起到了極大的推動作用。從更廣泛意義上說,當輸入國與輸出國的文化是互補的,潛在的文化外溢效應必將更容易被廣泛攝取。或者說,當文化輸出國擁有深厚的文化傳統優勢時,它對輸入國的文化演進過程所產生的潛在影響是深刻且持久的。漢唐時期的漆器不僅是漢唐帝國的物質文化精品,還是絲路上重要的“文化使者”。從黑海北部克裡米亞半島、朝鮮樂浪郡、蒙古諾彥烏拉墓葬等地發現的漢代漆器以及日本奈良時代唐招提寺的脫紗漆塑像等看,漢唐中國漆器文化被海外國家廣泛接受。顯然,當輸入國的文化缺少某些輸出國的文化元素時,這種補益自身文化的增益效應就愈加明顯。

至宋代,因陸上絲路受阻,海上絲路成為對外貿易新通道。此時,士人作為國家的管理者在國家意識形態中佔有獨特地位,宋代海上絲路貿易已然介入了文化生產的耦合矩陣時期,呈現出動態的能量循環發展特征,即貿易為文化生產提供契機與途徑,文化生產又為貿易提供能量與資源。因此,宋代貿易在對文化生產的嵌入式發展中實現世界文化能量的動態流動與傳輸。特別是伴隨宋代商品經濟與文人社會的發展,中國漆器開始走向一個生產私營化、文人藝術化與外銷商品化的全新時期。據《夢粱錄》載,當時臨安漆行、溫州漆鋪等漆器生意紅火。其中,“溫州漆鋪”舉世聞名,而“浙漆”更是被譽為“天下第一”。這標志著中國南方漆器制造業不僅形成了具有代表性的區域品牌,還全面邁入了一個前所未有的繁榮發展階段。宋人的雕漆、螺鈿等工藝在唐代髹漆基礎上走向了極盛,色漆與推光技術更是爐火純青。然而,隨著海上絲路貿易及南方商品經濟的發展,古代“重本抑末”的思想開始發生鬆動,士大夫的功利主義、享樂主義等漆器消費觀念也隨之抬頭,並塑造了相應的社會風氣。

元代是中國古代漆器文化發展的一個分水嶺。在部族體系走向政治國家的過程中,蒙古人的漆器生產實踐受到奢華思潮以及特定部族化偏向(如植物圖案的運用)等多重因素的影響,呈現出一定的局限性,然而,其發展並未因此停滯,反而因多元民族文化交融及海上絲路的進一步開拓,獲得了進行跨文化對話與拓展的更大市場。這一過程不僅極大地促進了漆器技術自身的演進,更在對外文化傳播中釋放出顯著的文化影響力。因此,元代漆器美學雖被部族化、貴族化的奢華風尚所主導,但其在技術上的精進,不僅促成了古代中國漆器發展的關鍵性飛躍,其技術體系與藝術范式亦隨之擴散,對世界漆器文化產生了顯著的輻射效應。

明清時期,中國古代漆器輸出與傳播具有顯著的全球化流動意義。在日本,漆工黃成的著作《髹飾錄》被奉為漆工行業的“寶典”,而“江千裡”漆器則成為日本漆工模仿生產的一個知名品牌。在東南亞地區,據馬爾代夫漆工薩伊德所述,馬爾代夫的髹漆工匠眾多,其技藝傳承可追溯至鄭和下西洋時期,已有600余年的歷史。在歐美國家,明清漆器不僅展現了西方對中國文化的接納與崇尚,而且以其獨特的審美體驗,重新詮釋了中國漆器所特有的美學形象,充分體現了明清時期漆器文化在全球化語境中的廣泛傳播和深遠影響。

隨著18世紀后期日本漆器與1884年美國《垸髹致美》文本相繼傳入中國,中外漆器文化互動中出現一種“回流”現象。所謂“回流”,即漆器流動過程中的逆向現象。這種“回流”並非簡單的物理返程,而是指在漆器文化要素(如技術、審美、理論等)的傳播鏈條中,儼然出現了方向性逆轉,外部文化因素反向回流中國的現象。就社會動因而論,被引入的《垸髹致美》顯然是洋務運動的直接產物,是晚清社會發展實業的需要。最值得一提的是,它的引入暗示了美國漆文化開始逆向流動至中國,打破了中國漆器文化一直輸出海外的局面。不過,其技術配方也給中國髹漆技術帶來新的發展走向。

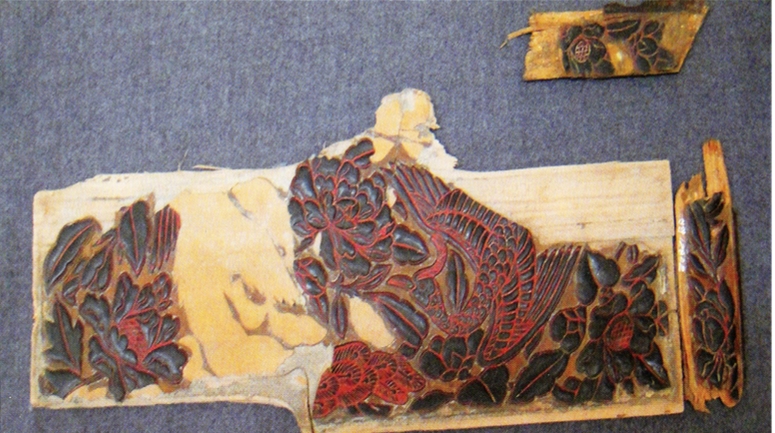

北宋剔黑漆盤殘片,現藏於韓國國立中央博物館。 作者/供圖

對話機制:從接受到誤讀

在全球視野下,中國古代漆器以精巧工藝、奢華美學和文化內涵成為中外文明對話的重要媒介,其背后蘊含了深層次的文明對話機制。

從輸出機制看,中國古代漆器文化通過絲路走向世界的路徑是曲折的,抑或處於一種被動的輸出狀態。自漢武帝開通絲路起,漆器便作為恩賜物被賞給匈奴的使者。到了唐代末期,漆器的輸出從西北陸路開始走向海路。至宋代,受遼、金等北方民族的影響,漆器的輸出路徑發生轉變,逐漸向南方及海上方向發展。元代漆器輸出雖然得到大幅度的發展,但在“互市之法”的嚴格控制下,漆器輸出的數量是有限的。明清部分時期的漆器輸出受到“海禁”政策的影響,尤其是明清時期海盜、中間商、走私等性質的漆器輸出貿易,更能說明中國漆器的輸出是曲折的,並非一帆風順地走向世界。

從轉譯機制看,中國古代漆器是中華文化的瑰寶。它蘊含著繪畫、書法、園林、宗教、音樂、建筑、器具等包羅萬象的中國傳統文化。在海外,18—19世紀的歐洲宮廷貴族擁有一件中國漆器是一種時尚,也是一種財富的象征,更代表著一種地位與情調。他們認為,擁有了奢華的漆器就等於擁有了高貴的中華文化。甚至還認為,從中國漆器的圖案上就能享受到一次免費的中國旅游,更能理解中國文化的博雅與美學思想的深厚。因此,中國古代漆器的世界傳播實質是中國美學思想的一次轉譯。漆器確乎是澤被東西的美學思想的見証,中國古代漆器空靈的空間造型、神奇的圖案敘事、鮮明的色彩構成、自然的造物形態皆是中國美學思想先天的特質。顯然,中國美學思想的轉譯不同於現代西方美學思想的轉譯,即中國美學思想在西方的轉譯主要是憑借器物美學,而西方美學在中國的轉譯主要是借助文本。漆器就是中國美學思想轉譯的重要載體,絲路漆器的輸出歷史則是中國美學思想的轉譯史,它見証了中國古代美學的特有身份與世界地位。

從影響機制看,中國古代漆器作為生活的器物被傳播到海外之后,不僅改變了世界人民的生活方式,提升了世界人民的審美體驗,還提高了消費漆器國家的文明程度。例如,漆器餐具成為歐洲貴族和王室的時尚,影響了他們的飲食文化。許多歐洲國家開始將漆器作為禮品和裝飾品,融入到社交禮儀和文化活動中。在美洲,中國古代漆器主要通過歐洲殖民者的貿易活動傳入,他們開始接受和欣賞中國的漆器風格和審美觀念。同時,16世紀初到18世紀末,西方人從學習中國漆器到仿制中國漆器。這不僅改變了西方的造物實踐,更在一定程度上刺激了西方的化學、材料學、植物學等學科的發展。這種由物質文化交流引發的科學知識進步,也間接推動了全球跨學科融合與技術進步。因此,中國漆器的全球傳播成為世界科學發展與文明進步的重要催化劑。

從接受機制看,18世紀之前,海外對中國漆器的消費及文化體驗主要是被動接受。因為他們既難以理解中國漆器背后所呈現的藝術文化,又未能充分把握中國漆器身上的審美特質。這種雙重認知障礙限制了接受者進行更主動、更深入的闡釋與互動。西方一直沒有生漆種植,加之在“異國情調”文化心理的驅動下,中國漆器在傳遞中華文化及其審美思想的同時,也給世界人民提供了中國漆器的“他者想象”契機。譬如,日本在漢唐時期就開始研學中國髹漆技術,並在明代開始向中國大量輸入漆器,成為世界上僅次於中國的漆器生產大國,以至於西方人誤認為日本是“漆國”。可見,在一定程度上,中外文明對話存在某種誤讀與想象。這種文化認知困境使得西方對中華漆器的體驗隻停留在物質表層,未能實現更深層次的文明認同。

絲綢之路為中國漆器的世界傳播提供了重要路徑,這一傳播過程蘊含著獨特的歷史邏輯與對話機制。中國漆器的海外輸出不僅體現了中外文明交流的普遍意義,更構建了一個獨特的文明對話與互鑒場域。這種以物質載體為媒介的文明交流模式,展現了“器以載道”的東方智慧,為當代中外文化交流提供了寶貴經驗,更為世界文明的發展模式貢獻了中國方案。

清末民初剔黑芙蓉花五喜鵲八菱形大盤,現藏於日本東京細川永青文庫。 作者/供圖