作者:趙建永,系天津市中國特色社會主義理論體系研究中心天津社科院基地研究員

學人小傳

任繼愈(1916—2009),山東平原人,哲學家、宗教學家、歷史學家。1941年研究生畢業於西南聯大,后任教於西南聯大、北京大學。1964年至1985年,任中國科學院世界宗教研究所(今中國社會科學院世界宗教研究所)所長,此后任該所名譽所長。1987年至2005年,任國家圖書館館長,隨后任該館名譽館長直至逝世。曾兼任中國哲學史學會會長等職。著有《漢唐佛教思想論集》《中國哲學史論》《老子繹讀》等,主要論著收入十卷本《任繼愈文集》(國家圖書館出版社2014年版)。

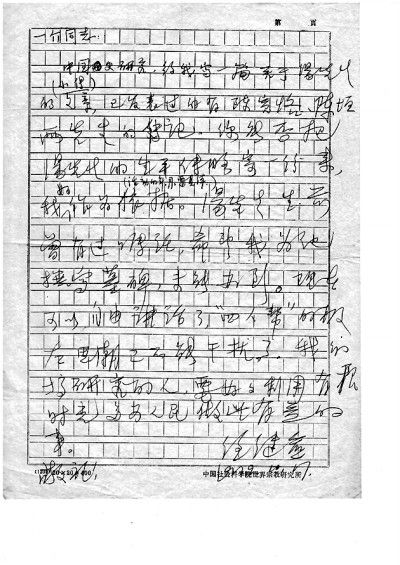

1979年10月任繼愈致湯一介的一封信 作者供圖

任繼愈著《漢唐佛教思想論集》 作者供圖

【大家】

十余年前我在北京大學隨湯一介先生做博士后研究時,日常工作是在燕南園50號的北大儒學院院長辦公室整理湯先生收藏的各種資料。我從其中的名家來函裡,發現一封1979年任繼愈先生致湯一介先生的未刊信函。該信主要談為湯一介先生的父親湯用彤先生撰碑立傳之事,全文如下:

一介同志:

《中國史研究》約我寫一篇關於湯先生的文章(小傳),已發表過的有陳寅恪、陳垣兩先生的傳記。你能否把湯先生的生平傳略寄一份來,我好作為依據(活動的年月要具體)。湯先生生前曾有過囑托,希望我為他撰寫墓碑,未能辦到。現在可以自由講話了,“四人幫”的極左思潮已不能干擾了。我們搞研究的人,要好好利用有限時光,多為人民做些有益的事。

敬禮!

任繼愈

1979.10.17

該信有著豐厚的歷史文化內涵,現結合我的親身見聞,將相關事情原委和歷史背景進行梳理,並以此透視任繼愈的學脈傳承守正創新之路——那是一條馬克思主義理論與中國優良學術傳統相結合的治學道路,閃耀著智慧的光芒。

師生緣深,沉潛篤實

1934年,任繼愈考入北京大學哲學系,同學有胡繩等人。系主任湯用彤為新生講授哲學概論課。任繼愈回憶:“這門課講得生動深入。如果能把這類聽課筆記整理出來,很有出版價值。”“那時湯先生還不到四十歲,就滿頭白發,教學認真負責,循循善誘,給聽過他的課的人,留下深刻的印象。”湯用彤的啟發式教學激發起任繼愈對哲學的興趣。湯用彤對他說:“越是研究中國哲學,越要多了解歐洲哲學和印度哲學。”任繼愈於是選修了湯用彤講授的中西印三大文化體系的課程,開闊了視野,奠定了厚實的學養基礎。

西南聯大組建后,湯用彤擔任哲學心理教育系主任。他促成了北大文科研究所復建,1939年任繼愈考取該所第一批研究生,導師為湯用彤。該所所長傅斯年常駐重慶,湯用彤遂被推選為代理所長。該所研究生制度繼承了我國書院的傳統,於學術訓練外,尤為注重人格培養。所址和師生宿舍都在昆明靛花巷3號的一幢三層小樓,湯用彤、陳寅恪、鄭天挺、羅常培、向達等導師與任繼愈等研究生同灶做飯,隨時可以談學論道。1941年,任繼愈研究生畢業,因品學兼優,被湯用彤安排留校任助教,講授宋明理學、佛教史等課程。任繼愈將他在聯大的宿舍命名為“潛齋”,意為以持久抗戰的精神潛心教書、治學。

湯用彤不僅善於傳道授業,還頗為關心學生的生活。經他牽線做媒,馮友蘭的侄女馮鐘芸后來成為任繼愈的夫人。為給兩個年輕人創造見面機會,湯用彤宴請賓客時便邀任繼愈和馮鐘芸來一起就餐。任繼愈在《馮友蘭學記序》中說:“當時哲學系主任湯用彤先生很關心我們的婚事,代表我的家長,穿長衫又加一個馬褂,很鄭重地到馮家去提親。”湯用彤還主持了任繼愈、馮鐘芸的訂婚儀式,抗戰勝利后,二人喜結連理。1946年,湯用彤任西南聯大常委會代理主席兼北大文學院院長,負責北大復校選聘教師等事務,由他簽名蓋章的聘任繼愈等人為講師的文件今存北大檔案館(卷宗號BD1946048-1)。任繼愈夫婦獲聘到北大工作后,相互扶持,白頭到老,各自成就一番事業,素為世人稱羨。湯任兩家緣分深厚,親如一家,湯一介系統學習佛教就是從選修任繼愈所授佛教史課開始的,而馮鐘芸則是湯一介就讀西南聯大附中時的語文老師。

北平解放后,湯用彤出任北大校務委員會主席,組織全校師生積極學習馬克思主義,進行教研改革,增設馬列主義課程,廣邀艾思奇、范文瀾、胡繩、周揚、謝覺哉、陳毅等來校講課或演講。湯用彤與任繼愈相互激勵著改造思想,追求進步,他多次對任繼愈說:“若不是遇到全中國的解放,真可算糊涂過了一生。”1954年湯用彤中風后,撰寫文章多由任繼愈、湯一介等人協助,但他仍勉力教導后學,多次對任繼愈說要他協助自己重寫一部中國佛教史。湯著《漢魏兩晉南北朝佛教史》1955年由中華書局再版,任繼愈參與了修訂,並撰《重印后記》。1997年我編校《湯用彤全集》時曾問湯一介師:“《重印后記》為何未收錄其中?”湯師答道:“《重印后記》是任繼愈執筆寫成,雖經家父審定,但合作之文暫不收入初版《全集》,等續編時再收。”我現已遵師囑將之收進續編中的《湯用彤全集》。

湯用彤與任繼愈共同署名的著述較多,多發表在湯用彤參與創辦的《哲學研究》《歷史研究》《北京大學學報》等刊物。合作撰著時,湯用彤常將任繼愈的名字列在自己前面,甘為人梯。任繼愈在參考湯用彤《魏晉玄學與政治思想》寫作提綱的基礎上與他合撰長文《魏晉玄學中的社會政治思想和它的政治背景》,刊於《歷史研究》1954年第3期。此文后改題目為《魏晉玄學中的社會政治思想略論》,1956年由上海人民出版社印行單行本。1955年12月2日,他們合寫的《紀念釋迦牟尼涅槃三千五百年》發表於《人民日報》。經湯用彤不遺余力地傳幫帶,任繼愈很快在學界脫穎而出。1956年,任繼愈加入中國共產黨,並晉升教授,兼任中國科學院哲學研究所研究員,為新中國培養了第一批副博士研究生。

尊師重道,立傳為碑

任繼愈借用朱熹晚年境遇來形容湯用彤:“‘雖疾病支離,至諸生問辯,則脫然沉疴之去體。一日不講學則惕然常以為憂。’湯先生隻要一談起學問來,什麼醫生的囑咐、家人的勸告全都忘了。”任繼愈談1963年毛澤東接見湯用彤的情景時說:“那天回來,湯先生十分興奮,表示要更好地把他的知識貢獻給人民。總是每天讀書、學習、接待哲學系來問問題的青年師生,直到他的逝世……湯先生若在世,按照他思想發展的邏輯,人們相信他會成為一個光榮的中國共產黨黨員和馬克思主義者的。”

任繼愈先做湯用彤的學生,繼而做其助手,朝夕相處30年之久,相知最深,故湯用彤暮年囑托他為自己撰寫墓志銘。吳宓在1915年4月1日的日記中記述,他與清華同窗湯用彤相約:“數十年后,互作行傳誄志。蓋惟知之深,始能言之切也。”“誄”是敘述逝者生平志業以表哀悼的文體。湯用彤去世后,吳宓雖然在日記中記錄了學界的追悼和自己的感慨,但沒有寫成“行傳誄志”。這項任務最終由湯用彤最為得意的門生任繼愈完成了。

1964年勞動節,湯用彤突發心臟病去世,安葬在八寶山公墓,按當時統一規制立碑,沒有另外撰寫墓志。當年5月14日任繼愈寫成《悼念湯用彤先生》一文,刊於《歷史研究》1964年第3期,簡要記述了湯用彤的生平和成就及其與時俱進的思想歷程,回顧了他們難忘的師生情誼。該文寫道:“兩周以前,曾去醫院看過湯用彤先生。他在病榻上還對我說:‘我的病不要緊,我有信心會好的,我還能工作……’長期臥病,人是消瘦多了,看來精神還好,我勸他安心養病,過幾天再來看他。沒有想到,這次見面竟成永訣!”

1979年,中國社會科學院歷史研究所主辦的《中國史研究》創刊,該刊對改革開放以來中國史學的發展起到重要推動作用,在海內外中國古史界有很高的權威性。創刊初期,《中國史研究》刊登了一系列研究陳垣、孟森、呂思勉、呂振羽、侯外廬、顧頡剛、齊思和、鄭天挺、譚其驤等史學大家的論文,旨在接續前賢的優秀學統。時兼中國社科院研究生導師、《世界宗教研究》主編、中國宗教學學會會長、中國無神論學會會長等職的任繼愈接到《中國史研究》約稿后,便撥冗構思寫作,並函告湯一介有關情況。

隨后,任繼愈根據湯一介提供的傳略資料,結合親身經歷和體會,寫成一萬多字的論文《論湯用彤先生治學的態度和方法》,發表於《中國史研究》1983年第2期(總第18期)。此文第一節“傳略及著述”相當於上函所言“小傳”,全文從湯用彤學術思想方法整體上綜合立論,可幫助讀者迅速領會其為人為學旨要。該文后來收入《燕園論學集》《湯用彤學記》《念舊企新:任繼愈自述》《任繼愈學術論著自選集》等書,40多年來廣為學界稱頌,成為學界研究湯用彤的基本文獻,可視作他紀念恩師的不朽豐碑。湯用彤先生的幼子湯一玄先生告訴我,改革開放之初,任繼愈先生專程回到燕南園58號看望師母張敬平,並在湯宅盤桓默哀甚久,不肯離去。

任繼愈非常關心湯用彤遺稿的整理進展,湯一介致北大陸平校長函就提到“由向達、任繼愈指導”進行相關工作。1998年湯一介師在寫給我關於編校湯用彤遺稿的信箋中,讓我把任繼愈的聯系方式交付《湯用彤全集》的責任編輯王書華,以便溝通相關事宜,該信我珍藏至今。1999年任繼愈為《湯用彤全集》寫完序言,此序交給我仔細校訂后隨即付梓。次年在《湯用彤全集》出版座談會上,任繼愈與季羨林、汪子嵩、張豈之、王堯、葉朗諸先生一致認為《湯用彤全集》的出版是學術界的一件大事。任繼愈高度評價《湯用彤全集》“反映了一代學人從一個專業學術領域總結歷史經驗的成果,鑒於前人興衰發展的道路,為今后作參考”,他“以欣慰的心情看到《全集》的問世,看到了老一輩專家學者愛祖國、愛文化的成果將在構建新中國文化大廈中起到它應起的作用”。

無私奉獻,賡續文脈

任繼愈《論湯用彤先生治學的態度和方法》一文在傳統學脈與當代學術的賡續發展之間縱橫論述,系統總結了湯用彤的治學經驗和方法特色,點明了其治學之道的核心:“他曾說,第二等的天資,老老實實做第二等的工作(如整理史料),可能產生第一等的成果。如果第二等的天資,做第一等的工作(如建立體系),很可能連三流的成果也出不來。湯先生說,他有自知之明,甘願做第二等的工作,給后人留下點有用的資料也好。”在首屆“湯用彤學術講座”開幕式上,我親聞任繼愈又重點講述以上觀點並解釋道:“學問本身是無所謂一流二流的,湯先生的意思是,學者做研究應從最基礎的工作做起,不要上來就要創造大體系。”這是批評趕時髦、務虛名的現象,倡導求真務實的學風,湯用彤和任繼愈都終生秉持並踐行上述理念,並取得一流的學術成果。

新中國成立后,湯用彤更加注重歷史文獻的整理工作,積極倡導刊印《中華大藏經》等大型古籍。七七事變前,湯用彤曾計劃委派任繼愈到山西廣勝寺查閱並拍攝金代《趙城藏》中的珍貴史料,惜因戰亂而中止。改革開放后,在任繼愈主持下編成的《中華大藏經》正是選用了湯用彤看重的《趙城藏》為底本,補以其他各種善本影印編成,使佛教典籍的結集進入一個新階段。為弘揚中華優秀傳統文化,任繼愈把整理傳統文化典籍、總結中國古代精神遺產作為自己的歷史使命。他擔任點校本“二十四史”及《清史稿》修訂工程總修纂、《中華大典》編纂委員會主任委員,主編《中國國家圖書館藏敦煌遺書》,這些總計十多億字的文化工程使許多古籍得以妥善保護和開發利用。他還大力支持湯一介編纂《儒藏》,並任編委會顧問。

儒道釋三教是中國傳統文化的重要支柱,湯用彤首創從本末體用之辨的角度來解釋三教之爭。任繼愈主編的《中國哲學發展史》等論著在湯用彤開啟的方向上繼續推進和豐富。受湯用彤佛教史研究范式的影響,我國佛教研究以哲學史和宗教史意識為主導。任繼愈主編的《中國佛教史》全面繼承發展了湯用彤佛教史研究體系,並將這種史學意識與馬克思主義理論、方法相結合,構成新中國佛教研究的主流形態。任繼愈主編的《中國道教史》《道藏提要》充分吸收了湯著道教研究的成果和寫作理念,是對湯用彤未竟之志的傳承和發展。湯用彤、任繼愈等前輩的篳路藍縷之功,形成了我國道教研究的基本方法和特色。日本東京大學教授、佛教史專家鐮田茂雄評論說:“湯用彤教授的門下學者,更加發揚其優秀的傳承,如任繼愈教授主編的《中國佛教史》三冊(中國社會科學出版社)、《中國道教史》(上海人民出版社)、《中國哲學發展史》(人民出版社)等著作。其治學方法不僅予中國學者相當大的影響,對日本學界亦是一大沖擊,激發日本學者紛紛投入創作。例如塚本善隆博士的《塚本善隆著作集》全七冊、道端良秀博士的《中國佛教史全集》全十一冊……”湯一介認為:“任先生的學問相當廣泛,他是從中國的儒釋道三方來做研究的。他做學問很嚴謹,而且是與時俱進的。像他這樣學問涉及儒釋道三家的學者,當代中國很少。”繼承和闡揚湯用彤、任繼愈等學者三教比較研究的傳統,有助於提高我國哲學和宗教研究的整體水平。

任繼愈是運用馬克思主義立場、觀點、方法研究中國文化的杰出代表。他組織編寫的高校教材《中國哲學史》四卷,培養了數代哲學工作者。毛澤東經常閱讀此書,並畫線圈點,留下大量批語。任繼愈還主編了《中國哲學史簡編》《中國佛教史》《宗教詞典》《宗教大辭典》《佛教大辭典》等書。陳來教授贊譽任繼愈主編的上述三種中國哲學通史,可與馮友蘭的“三史論今古”相媲美。

湯用彤的理學觀注重個人在宇宙社會大系統中復序歸位以實現人生的意義。任繼愈接續此理念,不僅在理論上探索個體與群體的關系,而且一直身體力行。他常說“少考慮自己,多考慮群體,想著多為群體做點事,這樣工作起來就不會累”。他一向不做“挂名主編”,從選題框架、組織團隊到審訂文稿,總是親力親為。任繼愈以學術為生命,並將自身的學術生命與民族命運融合在一起,年屆九旬時依然每天四點鐘起床工作,踐行了他在信函中所說為人民多做有益之事的諾言。他暮年很想寫一部系統表述自己思想的書,但他說不能寫,原因是還有文獻沒有整理完。那時,他推斷,中國文化發展的鼎盛期會在20年后出現,我們這一輩人最應該做的就是文獻整理工作,為迎接這個文化高峰的來臨打好基礎。他為國家文化發展的理想而放棄了自己思想體系的建構,也放棄了出版自己全集的意願。此皆體現出他高度的文化自覺、擔當意識以及無我利他的奉獻精神。

宏通平正,繼往開來

湯用彤早年推崇儒教,力倡“理學救國”,后治學重點轉向探尋理學的源頭活水,即佛教中國化進程中的儒道釋三教互動。賀麟在其名著《五十年來的中國哲學》中認為,湯用彤這種基於中國哲學發展連續性的研究,理清了一脈相傳沒有中斷的中國哲學道統,其宏通平正的看法不唯提供了研究中國哲學文化史的新指針,且在當時偏激的西化聲中有助於促進我們對於民族文化新開展的信心。巧合的是,任繼愈出身望族,他的名字寓意“繼承韓愈”,即期許像文魁韓愈一樣文以載道,以傳承中國文化之絕學道統而自任。任繼愈確實素喜文學,他的文藝修養給我留下深刻記憶。例如,1997年春他在北大做“如何看待人文科學”的講座,講述了中國文化繼承性和融匯性等特征,強調“無論學什麼,都需要有文學修養”,還特地推薦我們觀看昆曲《春香鬧學》,以切身了解和感受經典的魅力。這出折子戲源自湯顯祖的名著《牡丹亭》,生動反映出情與理的沖突。《湯氏宗譜》記載湯顯祖與湯用彤同宗,受家風熏陶,他們都很崇拜同為商湯后裔的孔子。

任繼愈讀研究生時的正副導師分別是湯用彤、賀麟,兩人主業一中一西,都給他指定了很多參考書,以輔助其深入學習。他的碩士論文《理學探源》按照湯用彤的思路,從宋明理學發生學的視角,梳理秦漢魏晉至宋初千余年的思想史發展脈絡。他早期真誠地信仰理學,並把孔孟儒學經三教會通后重塑再生的理學看作中國哲學的正統和中華文化的真精神,以期挽救當時的文化危機。他回憶湯用彤在此期間的教導時說:“我曾保存湯先生寫的關於宋明理學的信……湯先生看過我的日記,並在日記上寫了多處批語,長短不一,長的一百多字,短的一兩句話。”1941年7月4日,西南聯大中文系主任羅常培參加任繼愈的畢業答辯后寫道:“任君在湯錫予(用彤)、賀自昭(麟)兩位先生指導之下,兩年的工夫居然深造自得,窮原竟委地作出這樣一篇論文來,足見他很能沉潛努力。論文全稿雖然還沒抄完,看過旨要和綱目也約略可以窺見一斑了。我和他談完話覺得很滿意,隻對於全文結構上表示幾點意見。”

《理學探源》全文首次發表於湯用彤誕辰90周年紀念文集《燕園論學集》,北京大學出版社1984年版。刊發時任繼愈新加一篇引言,記述公布此文的緣由及其心路歷程:“它記錄著當年湯先生領導下的學生們的治學方法和思路,其中也凝聚著湯用彤的心血。在那國家多難的日子裡,師生們心情沉重,都有一種為學術獻身的責任感,北大文科研究所的學風也較為沉潛篤實。主觀上,確實為中華民族百折不回、堅忍不拔的氣概所激勵,認為中國文化的優良傳統是由儒家體現的,宋明理學是這種精神的體現,我相信宋明理學講的道理是真理,成為儒教信奉者。”新中國成立后,任繼愈將馬克思主義理論作為“科學研究的鑰匙”,重新反思其理學研究,由信奉儒教轉進到用唯物史觀研究中國哲學史和佛教史。《理學探源》是任繼愈早期治學的代表作,從中可見其“儒教是宗教”說的思想來源,他晚年將該文手稿捐贈給國家圖書館永久保存。

從1979年起,任繼愈陸續發表《論儒教的形成》《從儒家到儒教》《儒教的再評價》《儒教個性與宗教共性》《儒教的特點及其發展階段》《從程門立雪看儒教》《朱熹的宗教感情》《白鹿洞學規的政教合一精神》等文章,首次系統提出並論証了“儒教是宗教”說,判定程朱理學的性質為宗教哲學,從而把理學研究推進到新的高度,深化了學界對中國傳統思想文化“宗教性”的認識。1979年,他在世界宗教研究所專門成立儒教研究室,促成了當代儒教學科的成立,在儒學史上具有深遠意義。湯用彤哈佛時期手稿在跨宗教比較中率先指出儒學是一種宗教,還把儒學分為思想性的儒家和宗教性的儒教兩個層面,任繼愈進而提出“儒教是具有中國民族形式的宗教”。“儒教是否為宗教”至今仍是學界的熱點論題,而回顧儒教問題的發生史有助於解答這一難題。

除了在儒教研究中深受湯用彤影響,任繼愈的佛教和宗教學等研究也在對湯著繼承的基礎上有所發展,並在發展中創新。1963年,任繼愈的《漢唐佛教思想論集》在三聯書店出版,此書匯集了他1955年至1962年發表的《漢唐時期佛教哲學思想在中國的傳播和發展》等七篇有關佛教思想的論文。書中引述並闡發了湯用彤的很多觀點,並收入與湯用彤合寫的論文《南朝晉宋間佛教般若、涅槃學說的政治作用》。毛澤東很快讀到該書並寫下批語,給予“鳳毛麟角”之佳評,還在一次談話中特意提到任繼愈是湯用彤的學生。此書不斷再版,成為新中國運用馬克思主義理論研究宗教問題的奠基之作,並得到國際佛教研究界的重視。1964年,按照毛澤東批示,在周恩來親自指導下,任繼愈組建起新中國第一個宗教研究機構——中國科學院世界宗教研究所(今中國社會科學院世界宗教研究所)。

任繼愈治學充分繼承了湯用彤等學者的傳統,並融會和運用馬克思主義理論研究宗教和文化,實現了學術的創造性發展。弘揚湯用彤、任繼愈等前輩學者的愛國主義學術傳統,對於我們傳承發展中國文化,推動馬克思主義基本原理與中華優秀傳統文化相結合,具有重要意義。