作者系國家社科基金西部項目“唐代服飾研究”負責人、西安工程大學教授

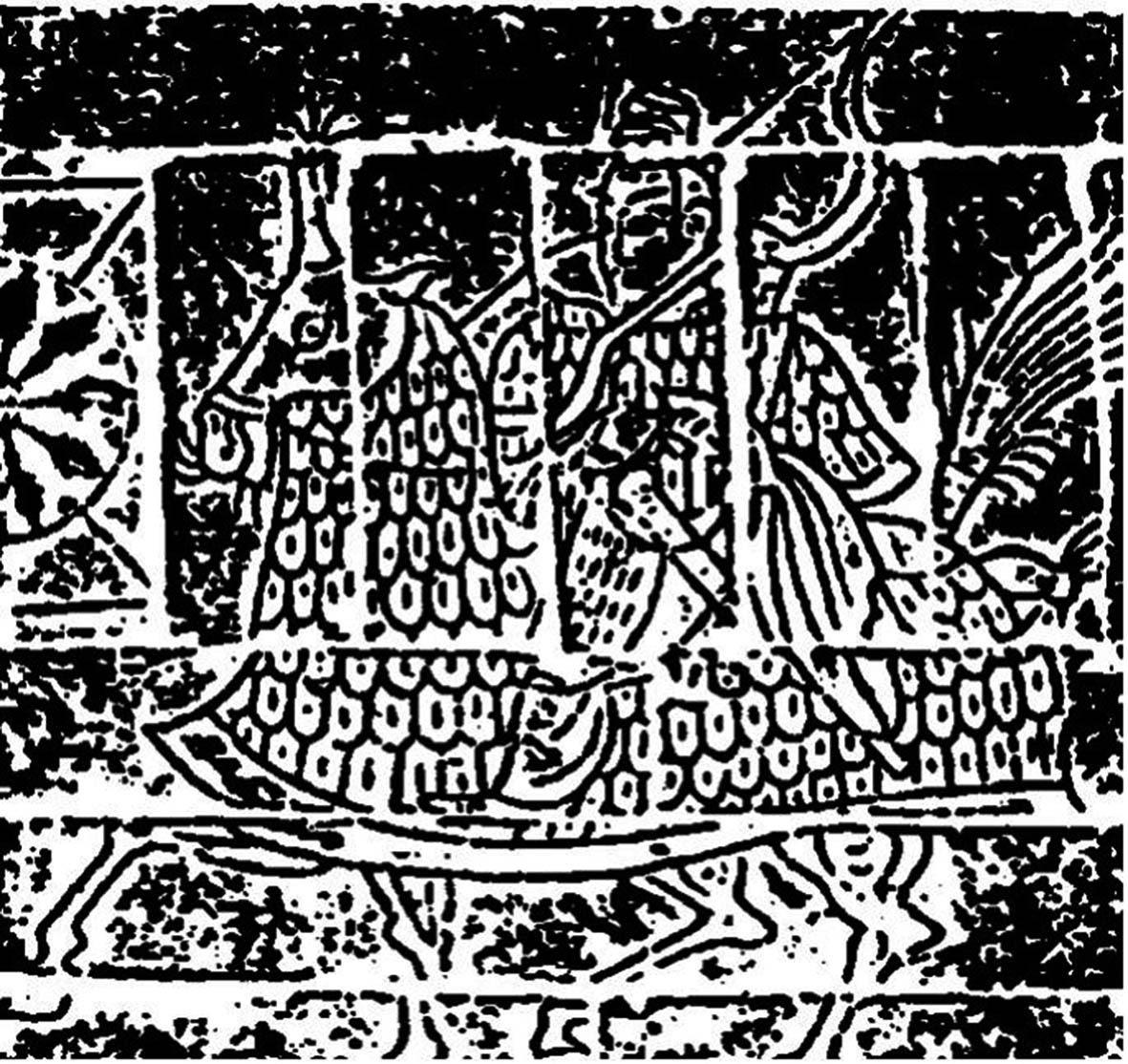

江蘇丹陽金家村南朝墓出土甲騎具裝磚畫拓本 作者/供圖

唐德太子幕出土彩繪貼金甲騎具裝俑 作者/供圖

咸陽平陵十六國墓出土釉陶鎧馬作者/供圖

東漢蔡邕《獨斷》曰:“天子出,車駕次第謂之鹵簿,有大駕、有小駕、有法駕。”至於“鹵簿”一詞原意,按唐《封氏聞見記》所雲:“鹵,大楯也。……甲楯有先后部伍之次,皆著之簿籍,天子出,則案次導從,故謂之‘鹵簿’耳。”鹵簿秦漢時期僅指天子出行儀仗,漢代以后范圍逐漸擴大,到唐時已是四品以上“皆給之”,而唐代天子鹵簿便依漢制加“大駕”“法駕”“小駕”來區別。其中“大駕鹵簿”就是專指皇帝在“祀圓丘”“享明堂”等最重大禮儀活動中所用出行儀仗,屬於國家最高級別的儀衛制度。大駕鹵簿制度作為唐代禮制建設重要成果被納入《大唐開元禮》,《新唐書·儀衛上》也贊之“聲容文採,雖非三代之制,至其盛也,有足取焉”。

唐代大駕鹵簿雖似取意於“甘泉鹵簿”“中朝大駕鹵簿”等漢晉制度,實則與北方民族傳統濃厚的北魏天賜二年(405)大駕鹵簿關系密切。除了大駕鹵簿先導“六引”、隊仗形狀、車輿鼓吹以及門旗制度等與后者承續關系清晰外,還有一點就是“十六衛”禁衛軍人數較漢晉制度大幅增加,規模達九千八百余人、佔大駕鹵簿總人數的三分之二。這些禁衛軍的武備與服飾制作極為精良、華麗——以致常有人勤務后私藏不還,甚至鬧到了要敕旨查懲的地步——特別是名為“副仗矟翊衛”“外鐵甲佽飛”的兩種甲騎具裝,因其所處空間位置以及武備、服飾形制特點,成為大駕鹵簿禁衛隊仗中的視覺焦點。

“副仗矟翊衛”甲騎具裝

唐代大駕鹵簿有禁衛隊仗二十二個,其中左右衛、左右驍衛、左右千牛衛和左右監門衛將士圍繞皇帝所乘“玉路”構成的隊仗,無疑是整個大駕鹵簿的核心。在此隊仗最外側左右兩廂,各排列了一行由二十八騎手執“副仗矟”的左右驍衛翊衛組成的縱隊。這種隊仗結構與天賜二年大駕鹵簿中“諸王導從在鉀騎內”的模式頗似。

翊衛是唐代禁衛軍侍衛官,正八品上職官,其品秩雖低但地位頗高,一般由高官子弟擔任。另外,副仗矟按《釋名》載:“矛長丈八尺曰矟,馬上所持”,可知其是一種長約四米的儀仗用馬矟(通“槊”)。上述五十六名“副仗矟翊衛”騎兵都裝備著甲騎具裝,而據《開元禮·撰序例中》,也僅有天子鹵簿才能使用這種武備。

所謂甲騎具裝,即“甲,人鎧也﹔具裝,馬鎧也”,是一種人馬俱披鎧甲或皮甲的重型騎兵。實際上和人甲一樣,戰馬使用“具裝”之類護具歷史也非常悠久,公元前18世紀埃及與美索不達米亞地區的戰車已裝備馬甲,而中國最晚在戰國時期戰車馭馬也配備了皮甲。然而,如果將甲騎具裝視為一種體系化騎兵武備,那麼除了人、馬護具外,武器、戰法也是其不可或缺的組成部分。一般認為,西亞帕提亞人在公元前2世紀最先使用了人馬俱披重甲、以矛槊沖擊作戰的重裝騎兵。由於這種形制在中外皆為主流,有學者推測中國甲騎具裝也受到西亞影響,但目前相關証據鏈條並不完整。

曹操《軍策令》曰:“(袁)本初馬鎧三百具,吾不能有十具。見其少,遂不施也”,可知中國出現人馬俱甲的騎兵武備不晚於東漢末。不過當時中原甲騎具裝很少,似乎沒有在戰爭中發揮什麼作用,馬鎧更多時候是被當作儀仗或賞賜用品。東晉十六國時期,“五胡”軍隊中甲騎具裝逐漸開始流行,如前趙劉曜“召公卿已下子弟有勇干者為親御郎”,皆“被甲乘鎧馬”,后伐河西張駿“絕其運路”而著大功﹔東晉名將桓石虔破前秦軍,曾一次繳獲“具裝鎧三百領”,前秦甲騎具裝之盛可見一斑。另外,此期相關考古發現也較多,如陝西關中出土的鎧馬俑、具裝俑,敦煌佛窟以及遼寧北票喇嘛洞出土前燕鐵質甲騎具裝實物等。以上種種表明,甲騎具裝此期在北方割據混戰中發揮作用較大,這可能與北方地形以及“五胡”政權興亡多賴部族精兵有關。鮮卑拓跋氏統一北方后,北魏仍可依仗甲騎具裝在南北對峙中保持一定戰術優勢,以至江左常將甲騎具裝直呼為“鮮卑具裝”。

然而,甲騎具裝由於造價昂貴、沖擊戰技訓練難度高,即使在北朝騎兵中所佔比例也並不高。其雖能在一些戰斗中給對手帶來麻煩,但面對南方的氣候地形以及越來越大的戰爭規模,甲騎具裝在戰爭中發揮的作用應是逐步下降的。特別是到了隋唐時期,甲騎具裝應對突厥高速機動的騎兵戰術更顯力不從心,便很快淡出了實戰領域。不過,甲騎具裝人馬俱甲、長矟掠天的視覺威儀感始終拉滿,完全適合擔當盛世天子車輿的扈從儀仗。

關於“副仗矟翊衛”甲騎具裝的具體形象,“號墓為陵”的唐懿德太子墓出土的一批天子規格的彩繪貼金甲騎具裝俑可資參考。這批具裝俑右臂均虛拳前伸,推測原先都握有木制馬矟。鑒於《開元禮》成書距懿德太子墓僅二十余年,其相似度應該較高。

“外鐵甲佽飛”甲騎具裝

唐代大駕鹵簿在萬年縣令、京兆牧、太常卿、司徒、御史大夫、兵部尚書構成的“六引”單元之后,就是由承擔“先驅后殿”職能的左右金吾衛組成的禁衛軍首個隊仗“清游隊”。“外鐵甲佽飛”甲騎具裝二十四騎,則分左右廂、每廂兩路縱隊十二騎夾道列於清游隊后段。

“外鐵甲佽飛”和“副仗矟翊衛”雖然都是甲騎具裝,但二者除了所屬隊仗與人數不同外,還有以下顯著差別:其一,唐代左右金吾衛軍士稱佽飛,故可知“外鐵甲佽飛”是由士兵而非“副仗矟翊衛”軍官擔任。“佽飛”也作“佽非”,原是春秋楚國一位曾入水屠蛟勇士的名字。漢武帝時,少府屬下“職掌弋射”的精銳號為佽飛,為天子親軍。至唐代佽飛成為金吾衛士兵專名。其二,“外鐵甲佽飛”配備的武器是弓箭和橫刀,而非一般甲騎具裝的馬矟。據《唐六典·武庫令》載“橫刀,佩刀也,兵士以配”,可見其只是一種唐軍標配防身武器,故“外鐵甲佽飛”主戰兵器應該是弓箭,這倒頗合佽飛的漢武古意。

棄矛矟而以弓箭為主戰兵器的甲騎具裝是一種頗為小眾的騎兵武備系統,僅有南朝軍隊曾經使用,如《宋書·夷蠻傳》載,王澄伐“升錢”“柏義”諸蠻,“軍以具裝馬夾射,大破之”﹔《南齊書·東昏侯本紀》載,蕭寶卷有“鎧馬齋仗千人,皆張弓拔白”。可能戰斗中北方甲騎具裝給東晉、南朝軍人帶來的視覺與心理沖擊很大,盡管一直缺乏足夠的戰馬,但他們對甲騎具裝卻始終孜孜以求。例如,東晉豫州刺史桓伊在淝水之戰勝利后打掃戰場,收集了不少前秦丟棄的破敗“人馬器鎧”,經數年修繕得到“馬具裝百具”,臨死上交朝廷而獲嘉獎﹔蕭道成任劉宋巴陵王衛軍司馬時,受命討伐僭立的晉安王子勛,為應急甚至“乃編椶(棕)皮為馬具裝”,顯見是聊勝於無。而江淮自古就以擅用弓弩著稱,所謂“江淮弩士”可發箭“貫人斃其后”,將弓、弩這類優勢武力與得之不易且數量有限的甲騎具裝整合,從而獲得一種具有本土特色的精銳武備便是南朝軍人自然而合理的選擇。

基於江南的資源局限和戰爭模式的發展變化,這種弓箭甲騎具裝的裝備數量應遠不及主流的馬矟甲騎具裝。然而,這並不會妨礙其憑借甲騎具裝與生俱來的凜凜雄姿和本土化的優勢,進入南朝天子的儀衛體系。江蘇丹陽金家村南齊帝陵出土的弓箭甲騎具裝模印磚畫,就恰好印証了這點。另外,南朝甲騎具裝的首服是平巾幘(小冠)而非常見的兜鍪(頭盔),唐代大駕鹵簿“外鐵甲佽飛”可能也繼承了此種形制。這倒與“清游隊”前段、同樣裝備弓箭和橫刀的四十八騎“虞候佽飛”在首服上顯得更加整齊劃一了。

唐代大駕鹵簿將源於“鮮卑具裝”的“翊衛副槊仗”甲騎具裝,與具有江南特色的“外鐵甲佽飛”甲騎具裝並用的制度,應是一種非常講究而富有深意的安排。將這兩種氣場強大的精銳武備置於天子乘輿和禁衛軍開道隊仗,必然大大提升大駕鹵簿這一“國家視覺性權威外觀”的展示效果與教化效率。“翊衛副槊仗”與“外鐵甲佽飛”使用者的身份和所處隊仗的不同,很大程度上映射出脫胎於北朝的唐帝國的光輝征服史,以及一統寰宇的豪邁與霸氣。這一點在塑造、強化“李唐乃華夏正統”的社會主流認識和民眾集體記憶方面同樣具有較高的價值。