作者:王炳華,系新疆文物考古研究所原所長

黃文弼

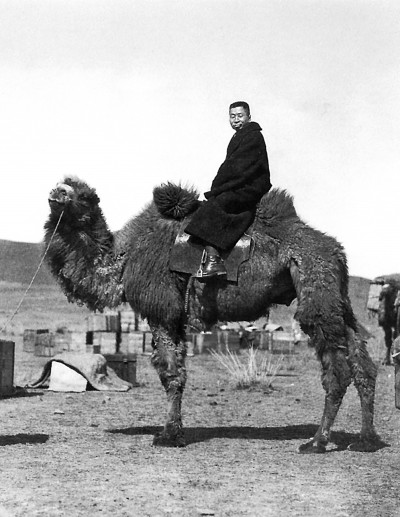

黃文弼在考古途中

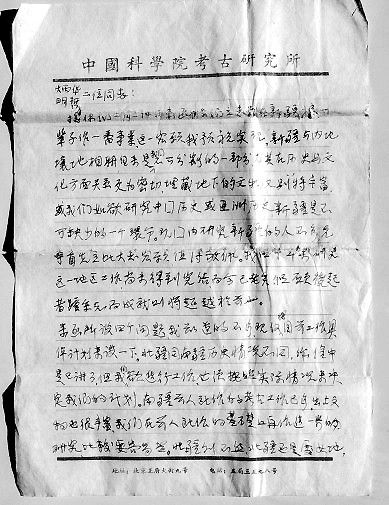

黃文弼給王炳華、王明哲的信(部分)

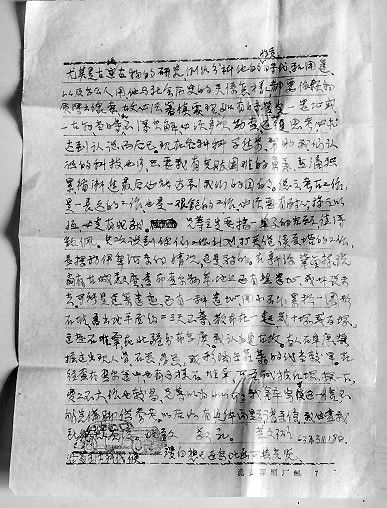

黃文弼給王炳華、王明哲的信(部分)

學人小傳

黃文弼(1893—1966),湖北漢川人。考古學家、西北史地學家。1918年從北京大學哲學門畢業,留校任教﹔1927年至1930年,參加西北科學考察團赴新疆等地工作,其間,曾橫穿塔克拉瑪干沙漠,也曾進入羅布泊地區﹔1933年至1934年,第二次赴新疆考察,再次進入羅布泊地區﹔1942年,任西北聯合大學歷史系、邊政系兩系主任,於1943年第三次赴新疆考察﹔新中國成立后,任中國科學院考古研究所研究員,於1957年至1958年第四次赴新疆進行考古調查和發掘。著有《羅布淖爾考古記》《塔裡木盆地考古記》《吐魯番考古記》等。

【述往】

一

今年是黃文弼先生誕辰130周年。

在新疆考古界、西北史地學界,黃文弼先生篳路藍縷的開創之功,是盡人皆知的。自從1927年他參加西北科學考察團以來,就與新疆考古事業一生相伴,可謂“鞠躬盡力,死而后已”。他留下的以“三記兩集”(《羅布淖爾考古記》《塔裡木盆地考古記》《吐魯番考古記》《高昌陶集》《高昌磚集》)為代表的新疆考古成果,毫無疑問是這一領域的奠基之作。

十年前,在黃文弼先生誕辰120周年、新疆師范大學黃文弼中心成立的時候,我曾經寫過《黃文弼與新疆考古》,緬懷這位考古前輩,認為:“黃文弼先生有厚重的歷史文化素養,有廣闊的歐亞文化視野,更有愛國情懷,有不畏艱難、奉獻個人於民族振興大業的志向,他將自己的生命與新疆文物考古事業融合在了一起,這是新疆文物考古事業的幸事,也是黃文弼先生個人的幸事。”

多年來,我內心深處總難忘曾收存過一封黃文弼先生的長信,於是不止一次地翻找,卻一直不見著落。2023年夏,去了已經久別、但還有舊居一處的烏魯木齊,窮搜以后,在記憶力較我為佳的夫人幫助下,在臥床下的暗櫃中,覓得了幾個紙箱,打開,終於見到了久尋不見的黃老手書,當時的興奮之情,難以言表。

這封密密麻麻6張紙、數千言的長信,擺在面前已多天,我反復細讀、品味、求索,老人對新疆、對新疆考古、對后來的新疆考古人的關愛之情,依然如此清晰、濃烈。

我想首先將這封珍貴的信件原文錄出(個別文字有所補正),與讀者分享如下:

炳華、明哲二位同志:

接你們二月二十日的來函,你們立志要在新疆搞一輩子、做一番事業,這一宏願我預祝實現。新疆與內地壤地相連,自來是我國不可分割的一部分,尤其在歷史與文化方面關系更為密切,埋藏地下的文物又特別豐富,我們如欲研究中國歷史或亞洲歷史,新疆是不可缺少的一個環節。現國內研究新疆的人不多,兄等首先立此大志宏願,值得敬佩。我四十年來研究這一地區工作,尚未得到完結,而今已老矣,但願后起者踵余志,而成就則將超越於前也。

來函所談四個問題,我知道的不多。現僅將目前工作具體計劃來談一下。北疆同南疆歷史情況不同,你信中是已講了,但我們欲進行工作,必須按照實際情況來決定我們的計劃。南疆前人所做的考古工作已多,出土文物也很豐富。我們在前人所做的基礎上再做進一步的研究,比較容易些。北疆則不然,北疆還是處女地,前人做得不多。在1958年,我隊同自治區文物工作組做了一次初步踏查,但很不深入,也不夠全面。所以,北疆的考古工作,有再深入地、全面地調查之必要。根據調查的結果,再選擇比較重要的典型遺址做些發掘工作。其次,我們就要談到如何選擇重點發掘的問題。當然,當我們讀了一個地區的文獻,又進行了一番調查地面工作,兩者結合起來,做一次比較研究,自然就有些問題出現了,要求我們再做深入的研究。此時,我們的發掘工作就有意義了。這是一方面。我們在實施時,又必須考慮發掘的條件、土壤的問題、埋藏的問題、工程的問題、技術的問題等等,全部大致適合,就是我們的發掘開始。至於發掘過程所應注意之點,各位同志都有一定的經驗,那不用我細說了。同志們:北疆的資料還是很貧乏的,我們必須多累積些資料,根據大量資料才可以做進一步研究,此時研究各民族相互關系,就有所措手了。

其次談到閱讀古文獻的問題。當然閱讀文獻是我們在一個地區開始工作的起點。查勘遺址,審定文物,都依賴文獻的記載,作我們初步了解的基礎。但歷來文獻甚為龐雜、優劣互見,如何做我們的精簡工作呢?我們是做考古工作的人,重視第一手資料,文獻雖非第一手資料,但它總結前人研究的經驗,簡約地、有系統地介紹出來,俾我們有可能作為依據,再進行進一步研究,文獻還是可貴的。不過有許多文獻是輾轉抄襲、錯誤百出,所以我們閱讀文獻,必須選擇文獻的第一手,如實反映當時情況的,精讀、細研究。根據這個條件,我們舉例如下:廿四史中有關西域邊疆的列傳及各少數民族列傳。例如前后漢書《西域傳》,《史記·大宛傳》,《三國志·烏丸傳》及注,隋唐書《西域傳》及少數民族傳,《通典·邊防》,它們都是根據實地經歷的材料寫成的,俱屬踏實可據,宜精讀、細研。其次,還有些僧人及使臣的游記,例如法顯《佛國記》、宋雲《求經記》,《大唐西域記》《長春真人西游記》等等,雖然有些宗教色彩,但記載一地的風俗習慣,仍可依據。其次還有些地理書,如《元和郡縣志》《水經注》,有關西域的記載,也有它的價值。其次則如近人考古報告和游記了。

其次我再談閱讀方法問題。我們閱讀文獻,首先感覺頭痛的是地名、人名難於了解的問題。當然,經過幾千年的歷史過程,民族的變遷,地理環境的改變,語言風俗的差異,已經使我們難於捉摸,加之以記錄人的隨意刪增,譯名的殊異,排印的及輾轉抄襲的錯落,更使我們真假難分、是非互見,所以我們對前人文獻要加上審核、提煉的工作。關於史地方面,清朝做得稍有成績,過去有一些歐洲人也有些研究,例如馮承鈞所譯的西北史地、張星烺《中西交通史料匯編》、洪鈞《元史譯文証補》。他們譯外人研究中史的論文,有些是精確的,可作參考。中國學者根據實地踏查所寫的,例如徐鬆《西域水道》,張穆撰、何秋濤補輯《蒙古游牧記》,陶保廉《辛卯侍行記》,論証時有精到語。丁謙所著的《輿地叢書》,亦可供參考。但讀這些歷史文獻,必須配合歷史地圖對看。現出版的《歷史地圖集》以及楊守敬《輿地沿革圖》比較可信,但太簡略,位置不精確,不如最近旅行記或考古報告所附的地圖,例如斯坦因《亞洲腹部》一書中所附圖(聞易漫白說你所現購置了一部,很好)略嫌陳舊,可參考。西北科學考察團中外團員報告中所附路線圖,例如我寫的《塔裡木盆地考古圖》,補增斯坦因的不少,亦可供參考。缺點,不全面。至於選讀外國人考古書,須要審慎,理論方面有時歪曲歷史事實,但他們所介紹的物質資料,還可珍貴,須分別對待。

其次,《新疆圖志》建置志、道路志、水道、山脈,並是王樹楠先生等所編。彼等都是一時碩究,編寫較好,且附有地圖,雖不精確,但頗完備。我們可以從中得出新疆在歷史上、地理上整個一個輪廓,作進一步研究基礎,故此書亦不可漠視。其次,《新疆識略》也還可以點檢,雖然是官書,但都根據實地材料,並不閉門造車。

其次談到資料累積和收集方面,我想無一定成法,重要的是要與所研究的題目及綱目相配合,依據綱目收集資料,方不落空。可參考雜志上所發表論文比較典型組織法作我們模范即可。我覺得在研究工作方面比較重要的,是實物的整理、研究、編寫這一過程,涉及技術問題比較多,在我們考古工作上,同調查、挖掘一樣重要,要做好還是費一番功夫。尤其是古址、古物的研究,例如分析它的性質、時代和用途,以及什麼人用、它與社會歷史的關系怎樣,都要依賴物質得出線索,故必須審慎處理。如有時鑒定一遺址或一古物,當時如不得其解,必須多次勘查,反復思考,必求達到認識而后已。現在各種科學進步,幫助我們認識的科技也多,隻要我們有克服困難的勇氣,點滴積累,循序漸進,最后必能達到我們的目的。

總之,考古工作是一長遠的工作,也是一艱巨的工作,必須要有耐心,持之以恆,必定有成就。兄等立志要搞一輩子的宏願,值得欽佩。其次談到你們工作計劃,打算繼續夏塔的工作,並探訪伊犁河東的情況,這是對的。在新源、鞏留,據說尚有古城數重,察布查爾縣草地上還有些遺址,我聽說,未去,可能是建筑遺跡。還有一種遺址,用小石累積一圓形石堆,高出地平面約二三尺不等,散布在一起,或十塚,或百塚,這些石堆群在北疆分布甚廣。我認為是古墳,有人在阜康發掘過,出現人骨、石器、骨器,或彩陶缶罐等,時代當較早。在往察布查爾途中,也有這樣石堆群,可否試掘幾塚探一下,費工不大,做也較易。兄等以為如何?

我倉卒寫完這一信,不夠完備,聊供參考。以后如有具體問題,請來信,我必盡我所能知答復。

此致

敬禮!

谷苞主任祈代候。漫白想已返烏,此函可與共覽。

二

黃先生這封信,寫在去今60年前的1963年3月18日,開頭即說明是對我與明哲兄1963年2月20日去函的回復。從2月20日至3月18日,近一個月時間,按郵程分析,黃老看到我們信后,差不多是立即提筆作復的。但我再三回憶,真是想不起來在1963年年初,為什麼會向黃老提出那麼多具體問題,引發了老人就新疆考古說了那麼多具體、真誠、有切身體驗的感受。

1963年,是我和王明哲在伊犁河流域進行烏孫考古的第二年。我是1955年9月進入北京大學歷史系考古專業學習的,1960年秋畢業就奔赴新疆,加入了新成立的中國科學院新疆分院考古研究所工作。明哲兄早我一年入北大,畢業后先是在中科院考古所工作,1961年調至新疆,我們成為同事。

我步入新疆后,實事求是地說,在考古業務一環,沒有受到什麼阻難、委屈。領導們還真把一個其實對新疆沒有一點了解、只是來自北大的學生,當成了一塊可用的料。培訓班講課、帶學生實習,真忙得不稍停息。苦惱,只是找不到急需的、認識新疆的學習資料,沒有可以求教、討論的小環境。就以去伊犁河流域考古烏孫為例,還記得導因之一,是我們1960年和1961年在吐魯番對古城、古墓、古寺進行調查、試掘,似乎頗有了一點心得后,就聽到了一個提醒:吐魯番是新疆博物館籌備處已經工作過、准備進一步工作的地區,考古所最好另覓舞台。聽過后,覺得雖然並不合情,但也有說得過去的道理,於是我們就決定走向同樣十分陌生的伊犁河流域,覓求烏孫文明。這自然可以成為向黃文弼先生請益、求教的具體原因。但究竟為何,真是已經說不清楚了。

三

彈指一揮60年,新疆考古面對的已是一個全新的舞台。今天的新疆考古,隊伍大了,物質條件好了,取得相關研究信息,似乎不太困難:隻要是你自己可以說清楚的問題,動動電腦,都可以有多少不等的電子數據,將情況呈現在眼前﹔隨著科技進步,60年前根本無法想到的種種測年手段、微觀的研究方法等等,可助研究者們進入另一個探索、認識古代文明的世界。考古(包括一直被視為“后進”的新疆考古)可以取得、已經取得的諸多成果,已經遠遠超過了以黃文弼先生為代表的使用古典的、傳統的研究方法的老一輩學者,也極大超越了我們這些20世紀60年代才步入新疆考古舞台、對新技術跟進困難的考古人。別是一番新景象,已經具體呈現在面前。

但不論科學技術手段如何日新月異,通過考古認識古代世界物質文明、精神文明,為祖國乃至人類的健康前行奉獻有益的歷史文化營養,這一精神是一脈相通、並沒有改變的。細品黃文弼先生60年前手書的長信,他吐露過內心的追求:認識新疆,對認識古代中國乃至亞歐歷史,是不可輕忽的環節。他擔心現實中研究新疆的人不多,於是,對我們這幾個剛出校門也願意在新疆工作一生的年輕人關愛有加,希望我們這些后來人,能“踵余志”,甚至可以超越他們。於是,他提醒我們:新疆遼闊,天山南北,自然地理不同,歷史、民族有別﹔北疆,從考古看,基本還是“處女地”,是應該進入的舞台。他十分詳盡地告訴我們:要關注先賢留下的有關西域的各類文獻,認真讀,吸收其中的有益成分﹔對前賢譯存的國外研究成果也不能放過﹔即使對當年人們貶斥多多的斯坦因,他考察中測繪的地圖有用,也要拿來為我所用。尤其,他特別提醒:實際田野工作重要,而對所獲資料的及時整理,絕不能疏忽,一定要及時整理(這幾十年在新疆工作,我們因為無法及時完成資料整理而造成不少損失,對這一點體會尤深,無法細表)。他還不忘提醒:對新考古發現,取得的新資料,如一時不能得其確解,不要急,再勘查,反復思考,必求認識其內涵而后休……這些,都給過我重要啟示,曾助益我前行!我可以清楚感受到,這封信中有著他幾十年新疆考古研究過程中的不少教訓,彌足珍貴。

信,是寫給我和明哲兄的,但他不忘提醒,信文也要給漫白兄看。易漫白是湖南人,1957年考入中國科學院考古所,師從著名學者夏鼐和黃文弼讀研究生,1961年畢業后也被分配來疆從事考古工作,在新疆考古戰線上奮斗了十年之久。黃先生希望我們通過他的來信,共同分享這些寶貴的考古經驗。

黃先生還囑我們向當年中國科學院新疆分院的業務領導谷苞教授代轉問候。內中一層意思,大概也是希望讓谷苞先生知道他對新疆考古深深的關切之情。他太了解,20世紀60年代,科研經費十分緊張,想要投入相當力量進行考古,困難太多。沒有主管領導支持,將寸步難行。這些,是完全沒有顯之於文的深意,我們當事人就會利用這可以利用的寶貴機會,營造氛圍,為展開工作去爭取一些條件。

20世紀60年代的新疆考古曾面臨的困難,真不是今天的新疆考古同行可以了解的!

四

我在新疆從事考古工作40多年,有意無意間,也曾聽到有人高談闊論,品評黃文弼先生十分艱難的新疆考古生涯。他們的中心議題,多是對黃先生的工作方法、取得的成果不以為意。這總會讓人苦笑。我對這類議論自然無法制止,很多時候也不願、不想與之爭說短長。

有一些涉世不深、卻又總希望顯示自己光彩的年輕人,已習慣了以現在不錯的環境和條件去分析半個世紀前篳路藍縷艱難前行的前輩,其根本性的不足,是錯亂了時空。

理解、認識黃文弼先生在新疆考古、西域歷史文化研究中不可低估的貢獻,首要一環,是必須將黃先生“送回”20世紀初的新疆。那是一個家國危亡迫在眉睫的時代,“中國人種西來”“中國文化西來”之類的殖民主義謬論泛濫。以英國、沙俄為主,眾多西方列強,包括日本在內,都在制造、企盼新疆進一步動亂,夢想著英國可取天山以南,沙皇可得其北。黃老孤身隻影,努力用一切可能的辦法,啟迪民智,讓人們認識新疆是中國的西部邊疆,是祖國大地不可分割的一部分。這才可以理解他單槍匹馬行走在戈壁、荒漠,希望可以進入樓蘭,以宣明相關歷史的追求,是怎樣一種不能低估的、閃閃發光的英雄行為!

2012年5月,為了紀念黃文弼先生在新疆這片熱土上奉獻的一生心血,黃先生的哲孫黃紀蘇代表家屬,將黃文弼生前使用和珍藏的圖書文獻,無償捐贈給新疆師范大學。以此為契機,新疆師范大學決定成立“黃文弼中心”,下設“黃文弼特藏館”,並籌建“中國西北科學考察團博物館”,以紀念西域研究的開創者們。十年以來,新疆師大通過不懈努力,使得黃文弼中心成為中國西北探險考察史研究的重鎮。我十分欽佩新疆師大慧眼識珠,抓住了新時代的機遇,將“黃文弼中心”高高建設在了鯉魚山下。這一中心,歷史主義地將黃文弼及與黃文弼先生一道艱苦努力前行的科學英才們,放在特定的時代、環境中,彰顯他們不畏困難、不怕犧牲,為祖國奉獻一切的精神。於是,西北科學考察團的先行者們,就與那個特定時代融合在了一起,具體、生動地與時代共光輝了。換句話說,這就化成了不朽、永恆。我們從這一中心建筑中,是可以吮吸到這一文化營養的。

手邊還有一封黃老哲嗣黃烈先生寫在1990年的手書,朴素地介紹了幾位日本學者對黃文弼新疆考古生涯的關心,這是黃老當年的工作在東鄰大地產生的影響,合理合情。

還聽說,在紀蘇兄清理黃老遺稿時,發現過幾封20世紀60年代中期我向黃先生報告他曾十分關心的阿勒泰考古情況的信。1964年,我們真是很努力地在阿勒泰地區工作過的,也有不少發現,但知識准備不足,對相關發現難以准確介紹。黃老曾告誡過,沒有准確認識,可以先放放,再做工作,認識清楚一點,再刊布不遲(我們當年的發掘資料,至今仍沒有全部發表)。只是形勢不由人,此后我們竟再也未能進入阿勒泰,做一點驗証、深化的工作。沒有想到我們的過分拘束,竟為后來者摘取其中一些點滴后,大肆宣揚“克爾木齊考古文化”提供了條件,真讓人有點不知說什麼好。希望這次刊布的黃老對新疆考古的箴言,可以助益扭轉浮躁之風,倡導謹嚴對待考古資料的研究之風。

五

黃文弼先生在駕鶴西行前留給我們新疆考古人的長信,文字朴實,感情真切,細細品味,我受到的教育,真是不少。

聽紀蘇說,整理文弼先生遺稿,如是長的信,說新疆考古的方方面面,可以說是僅見的,甚至“新中國成立后祖父的書信原稿,這大概是最長的一篇了”。我想,這其實是黃老對新疆考古這一事業,難以形容的深厚感情的寄托、流露。想及此,真感到別有一番滋味滿溢心頭!

西域研究,確實可以算得上是一項重要的、不應輕忽的學術事業。它不僅可以深化我們對祖國西部大地的認識,也可以助益對亞歐大陸歷史、文化的深一步了解,這是值得我們投入力量的美好舞台。

60年前,那封寄托著對新疆考古事業殷殷厚望的長信飛越關山,鼓舞了我們這些年輕人。60年后,謹以此文,作為一瓣心香,感念黃文弼先生,紀念他老人家誕辰130周年!

本版圖片均由作者提供