作者:劉進寶,系浙江大學歷史學院教授

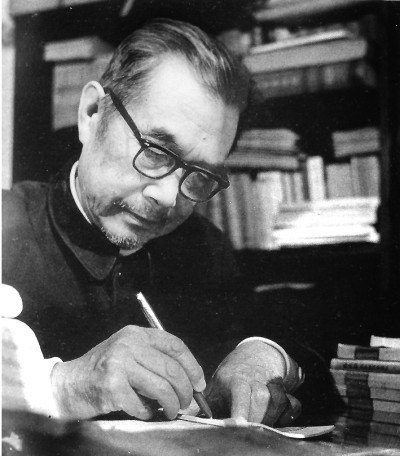

圖片由作者提供

圖片由作者提供

圖片由作者提供

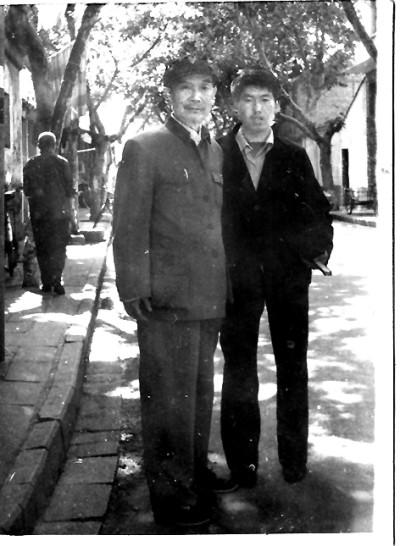

西北師院歷史系1983屆畢業合影(前排左12為金寶祥,第三排左1為本文作者)。圖片由作者提供

1986年,金寶祥與本文作者(右)在杭州。圖片由作者提供

【述往】

學人小傳

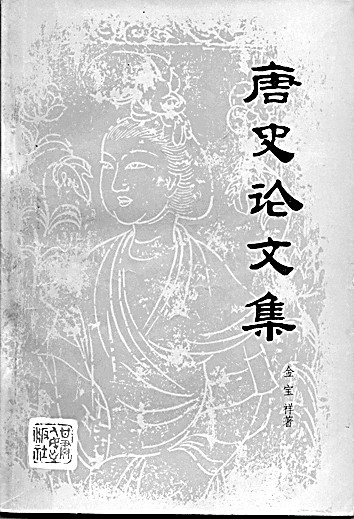

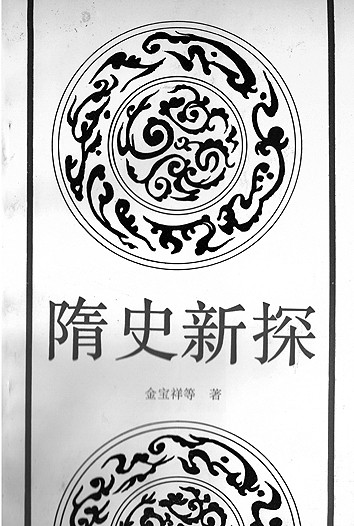

金寶祥(1914—2004),浙江蕭山人。歷史學家。1934年考入北京大學歷史系,1938年畢業於西南聯大歷史系。畢業后曾在藝文研究會擔任特約編譯,在雲南蒙自、昭通兩地中學任教。1941年任四川大學講師,1947年任浙江英士大學副教授。1950年調入西北師范學院(今西北師范大學),1951年被評為教授,曾任歷史系主任。兼任《歷史教學》編委、中國史學會理事、甘肅省歷史學會會長等。著有《唐史論文集》等,主撰有《隋史新探》。

金寶祥先生一生治史,根基扎實,對中國古代史,尤其是隋唐史造詣精深,在唐史研究,特別是均田制、兩稅法的研究中提出許多獨到見解,建立了自成一家之言的中國古代史理論體系。

金先生扎根隴原大地50多年,培養了大批史學人才。他為人正派、治學嚴謹、嚴於律己,堪稱為人、治學、育桃李的楷模,被譽為“隴原不息的智慧之光”。

矢志不移,求索核心問題

金寶祥先生1914年2月出生於浙江省蕭山縣(今杭州市蕭山區)臨浦鎮一個殷實的家庭,5歲失怙,在母親的精心呵護下健康成長。童年時,家中延聘著名歷史小說家蔡東藩先生為他啟蒙,他對歷史產生了濃厚興趣,1934年考入北京大學歷史系。

金寶祥先生在北京讀書期間(1934—1937),曾聽錢穆先生講中國通史,“我初聽錢賓四先生講中國通史,特別是先秦兩漢之部,總覺得他把中國古史的精神,似乎都講出來了,聽了有新穎之感。”1937年全面抗戰爆發,北大被迫南遷,與清華、南開合組西南聯合大學。文法學院的學生在雲南蒙自上課,金先生曾聽陳寅恪先生講授魏晉南北朝史,他回憶說:“陳先生因眼病,閉目講課,言語低沉,初聽似覺平淡,慢慢已入佳境。我在大學四年,得益最深的,大概要算那幾位確有自己創見的先生的講課了。使我念念不忘的,是他們功力深厚,治學謹嚴,絕不人雲亦雲。”

1941年8月,金先生被聘為四川大學歷史系講師﹔1947年8月,任浙江英士大學歷史系副教授﹔1950年7月,應西北師范學院(今西北師范大學)之聘來到蘭州,任歷史系副教授﹔1951年8月,由西北教育部評審為教授。2004年,金先生在蘭州去世。

金先生治學非常嚴謹,不輕易發表論文,所以他的論文不多,甚至沒有一本專著,但他的每一篇論文基本上都是經過長期打磨的精品,而且都是從宏觀上探討帶有全局性的重要問題,如《唐代封建經濟的發展及其矛盾》《論唐代的土地所有制》《論唐代的兩稅法》《北朝隋唐均田制研究》《安史亂后唐代封建經濟的特色》《唐史探賾》《關於隋唐中央集權政權的形成和強化問題》等,都是貫穿整個唐代,乃至中古社會較長的時段,每篇論文都能擴展成為一本學術專著,或者說就是一本學術專著的濃縮。

這樣高屋建瓴的論文,沒有相當的理論素養、學術功底和洞察力是不可能完成的。他對每一個歷史問題的探討,都是一個長期艱苦勞動的過程。如金先生關於私家佃農人身依附關系由強化而減輕的論點,在1950年調入西北師范學院講授隋唐五代史時就有了初步思考﹔在1954年撰寫的《唐代封建經濟的發展及其矛盾》中已經有了初步認識﹔1959年的《論唐代的土地所有制》提出,以生產者依附關系強化為特征的世族地主所有制向以生產者依附關系減輕為特征的庶族地主所有制的轉化,是唐代歷史的一個基本內容﹔1963年撰寫的《關於隋唐中央集權政權的形成和強化問題》提出,自南北朝到隋末,連綿不絕的農民起義使得私家佃農依附關系開始減輕,是隋唐中央集權政權形成和強化的歷史前提,私家佃農依附關系由強化而減輕的表現形式之一,就是世族地主所有制向庶族地主所有制的轉化,正是由於這種轉化,“建立在世族地主所有制之上的均田制也隨之瓦解,瓦解的標志,是府兵制的毀廢,部分的力役變為和雇”﹔1966年撰寫初稿、1977年改寫、1978年定稿的《北朝隋唐均田制研究》提出,由高門世族羈絆的隱戶向國家編戶轉化的過程,反映了國家政權的強化,也就是均田制產生的過程,“均田制的實質,就是國家佃農人身依附關系的強化。開天之際,均田制的瓦解,也正是國家佃農經過長期斗爭而終於擺脫繁重兵役和部分力役,從而標志其人身依附關系已由強化而減輕的一個必然結果”﹔1981年的《安史亂后唐代封建經濟的特色》提出,當人身依附關系處於強化的時候,商品貨幣關系便顯得冷落,當人身依附關系處於減輕的時候,商品貨幣關系便顯得繁盛﹔1986年發表的《唐史探賾》進一步指出:“有唐一代,在中國封建社會裡,卻不能自成一完整的階段,因為它是前一階段的末尾和后一階段的開端的湊合。確切地說,它是由私家佃農人身依附關系強化過渡到私家佃農人身依附關系減輕的一個階段。”

1989年撰寫的《隋史新探》序言和第一章“隋史總論”再次重申:“私家佃農人身依附關系的開始減輕,是北魏中葉到唐代中葉這一階段的一個起點、核心,或者說最一般的關系。”“在這個關系的支配下,所有政治的、軍事的、思想的、民族的等等關系,莫不以這個最一般的關系為基礎。”他強調指出:“歷史是紛紜錯雜的,隻有緊緊把握最一般的關系,既可以有規律可循地擴展,又可以集中到一點。”

通過三十多年不斷思考和探索,金寶祥先生以唐代歷史為中心,以私家佃農人身依附關系由強化到減輕這一歷史命題為重點,對中古歷史的發展演變提出了獨特的見解。從長時段的探索中,金先生歷史研究的特色體現在從個別到一般、從具體到抽象的思辨模式,正如金先生自己所說:“唐史探賾,就是要探索出作為前后兩個不同階段的各個最一般的關系,即具有時代特征的階級關系,不論從太和九年到開天之際,從開天之際到兩宋之際,都具有各自不同的最一般的關系,從眾多的具體事物中去抽象出最一般的關系,從而顯現出前后兩個不同的階段,每個階段都以自己最一般的關系為起點、為核心,眾多的歷史現象都圍繞它而旋轉。”

從金先生對人身依附關系的探討可知,他學術研究的特點是善於思辨,並一以貫之,認為“人身依附關系由強化而減輕”是封建土地所有制的特色,即由“世族地主所有制向庶族地主所有制的轉化”。在此基礎上,地租形態由勞役地租為主向貨幣地租為主轉化,商品貨幣關系也就由冷落而繁榮。

金先生正是從各種偶然而孤立的歷史現象中,探索出我國中古時期私家佃農人身依附關系的減輕這個最一般的關系。西北師范大學教授李清凌認為,“金先生抓住人身依附關系這個‘點’,認為它是中國封建社會的本質”“循此研究中國封建社會的歷史,就抓住了它的規律性”。現任中國宋史研究會會長李華瑞認為,金寶祥先生對人身依附關系的解讀,“既有時代政治環境之使然,更多的則是來自他對理論的信仰和對材料的精細梳爬,得出的結論是自己的一家之言,這種精神令人感佩,特別是對現今浮躁學風具有警示作用。”

研讀經典,探尋歷史規律

金先生為什麼能提出這樣獨到的見解?主要原因是他對理論的重視。我與金先生接觸后,就知道先生重視理論,他不僅熟讀馬克思的著作,如《資本論》,而且還注重黑格爾、列寧的著作,如黑格爾的《小邏輯》、列寧的《哲學筆記》等,金先生都是不斷地閱讀。他總結自己治史的門徑時說:“必須把閱讀馬克思主義經典著作和閱讀歷史文獻,看作是治史的兩個重要原則,二者互為條件,互相影響。閱讀經典著作,可以加深對歷史文獻的理解,閱讀歷史文獻,可以加深對經典著作的理解,絲毫不能偏廢。”

金先生對歷史文獻是反復閱讀的,對馬克思主義的經典著作同樣也是反復學習的,當讀不懂時,就反復思考和閱讀。金先生說:“我不論讀任何一本經典著作,總要從頭至尾讀完一遍,讀完后,就放在一邊,再去讀近人和經典著作有關的哲學、經濟學、歐洲歷史的專著和論文,然后再回頭去讀第二遍、第三遍……便會愈讀愈懂,愈讀理解愈深!”金先生一直強調,在讀經典著作的同時,要加緊讀歷史文獻,“讀經典著作的目的,是為了認識和把握歷史發展的規律。因此隻有把讀經典著作和讀歷史文選結合起來,才有成效。”

金先生指出,當研究一個具體的歷史問題時,“隻要把重要的歷史文獻,反復研讀,反復思考”,自然就能從表象到抽象,再從抽象的規定中,探索出事物最一般的關系。“隻要探索出這個最一般的關系,問題的本質也真正找到了。所謂解決問題,就是要探索出反映問題本質的關系。”

雖然金先生對馬克思主義理論非常熟悉,但他並沒有將馬克思主義理論作為公式或標簽套用,論著中也沒有大量引用經典作家的語錄,而是將其融會貫通,自覺地以馬克思主義的立場、觀點和方法來分析和把握歷史發展的進程和規律。金先生一直強調,人類能繼承的僅僅是思想。我們現在是五千多年的歷史,如果再過一千年、兩千年,我們的歷史如何書寫?如果只是堆砌史事,那需要多大的篇幅?從馬克思的《資本論》追溯到黑格爾的《小邏輯》《精神現象學》,金先生通過對經典作家著作的研讀,提出歷史的發展,就像陀螺一樣是在螺旋式的旋轉中不斷上升的。“如果說,歷史是由無數螺旋式的小圓圈組織而成的螺旋式的大圓圈,那我們現在第一個大圓圈尚未走完。先是公有制,接著公有制為私有制所否定,然后私有制又為更高階段的公有制所否定。每個螺旋式的小圓圈都不斷旋轉,不斷超越自身,不斷更新。每個更新,對整個私有制時期來說,自然是私有制的更新,同時也標志著潛藏的公有制正在接近顯現。等到一天為徹底否定私有制而創造的條件成熟了,潛藏的公有制也便在更高階段上徹底顯現。”通過對以唐史為中心的中古歷史長時段的不斷探索,金先生堅信,私有制“只是公有制的表現形式”,最終一定會消失。

“歷史就像螺旋式的圓圈不斷旋轉,不斷超越自身,不斷更新”,金先生的觀點,對我們今天的歷史書寫也具有一定啟發。

安於西北,躋身名家之列

“經驗、理性、科學”,是金寶祥先生進行科學探索的真實寫照,也是他努力奮斗的目標。

金先生從1950年開始,一直在蘭州的西北師范學院(甘肅師范大學、西北師范大學)歷史系工作,由於不喜交際,再加上以前的經費有限,他很少外出,也沒有在所謂的權威刊物上發表論文。他的論文基本上都發表在《西北師院學報》及其增刊《歷史教學與研究》上。我能感覺到金先生的自信,他不需要靠在權威刊物發表論文來証明自己,也不需要靠別人的贊揚和肯定來証明自己。他對自己論文的質量或者說學術價值有著充分自信。

金先生早年關注漢魏南北朝民族史,在大學二年級即22歲時撰寫了習作《漢末至南北朝南方蠻夷的遷徙》,在顧頡剛先生主編的《禹貢》(半月刊)5卷12期(1936年8月16日出版)發表。40多年后的1979年,武漢大學唐長孺先生的研究生王延武以兩晉南北朝時的荊州蠻夷為研究對象撰寫學期論文。王延武后來寫道,自己向唐先生匯報學期論文,“引用了金寶祥先生的舊作,並說金先生判斷有誤。唐師聽到此,勃然作色道:‘你怎麼可以批評金先生?他寫此文時,隻有二十幾歲,比你現在小。做點學問容易嗎?我不喜歡自己寫了幾句話,就要批評別人!’說完話后,便仰頭望著房頂,沉默不語了。似乎過了很久,先生才望向我,神色稍緩地說:‘聽說金先生現在在蘭州,有機會可以去請教。’”由此可知,唐長孺先生對金先生是比較了解的,對金先生的學問是充分肯定的。

1956年,金寶祥先生與雷海宗、翁獨健、萬九河、沈煉之幾位先生一起被聘為《歷史教學》編委。那時,國內的史學刊物非常少,隻有《新史學通訊》(1957年改名為《史學月刊》)、《歷史教學》和《歷史研究》,各方面對刊物的編輯都很重視,《歷史教學》的有些工作是教育部主要負責人研究決定的。“文革”開始后,《歷史教學》被迫停刊。1979年1月,《歷史教學》復刊,金先生繼續任編委,直到去世。

20世紀五六十年代國內史學界研究的重點是“五朵金花”(古史分期問題、漢民族形成問題、農民戰爭問題、封建土地所有制形成問題、資本主義萌芽問題),土地制度是其中討論的熱點之一。早在1959年,金先生就發表了《論唐代的土地所有制》一文,開始了對均田制的探討。由於該文內容深刻,見解獨到,被收入三聯書店1962年出版的《中國封建社會土地所有制形式問題討論集》下編。1962年,金先生又發表了《關於中國封建社會土地私有制的形成問題》,繼續探討中古社會的土地制度。正是在長期思考、探討的基礎上,金先生於1966年撰寫了研究均田制的專文《北朝隋唐均田制研究》,但“文革”期間未能發表。“文革”結束后,金先生又進行了修改,定稿后投寄《歷史研究》。編輯部審閱后提出,將第一部分“問題的提出”(近萬字)壓縮到千字以內,金先生不同意壓縮,就在《甘肅師大學報》1978年第3期發表了。十多年后的1992年,中國唐史學會年會在廈門舉行,一位學者可能是當年的審稿專家,私下聊天時還說,金先生很固執,“寫成文章投寄雜志,居然對編輯說‘一個字也不能改’”。

大概是1985年,《紀念顧頡剛學術論文集》(尹達等主編)編委會向金先生約稿。金先生撰寫了《唐史探賾》,當論文提交編委會后,金先生偶然在《光明日報》看到了一篇短評,說到了學術界的抄襲現象,既有對他人論著的抄襲,也有對自己以前論著的抄襲。金先生想到,剛提交的《唐史探賾》一文中,有些史料以前用過,論點也是對以前文章的深化,懷疑自己的這篇文章不符合學術規范,遂寫信給《紀念顧頡剛學術論文集》編委會,提出退稿。隨后,金先生又對此文進行了認真細致的審讀,認為沒有問題,就投給《西北師院學報》。此文發表后被人大復印資料轉載。后來我去北京出差,到國家文物局古文獻研究室鄧文寬先生家時,看到鄧文寬桌子上放著那期人大復印資料,翻到金先生的文章處,上面用紅筆畫了很多。鄧文寬說,金先生的這篇文章很好。

20世紀80年代初,為了提高中青年唐史教學、科研人員的業務水平,加強唐史專業隊伍的梯隊建設,中國唐史學會受教育部委托,於1984年在江蘇舉辦了第一屆唐史講習班。由於這屆講習班效果不錯,教育部和中國唐史學會便計劃於1986年9月在甘肅舉行第二屆唐史講習班。為此,教育部高教一司於1986年上半年向中國唐史學會和甘肅的一所大學發出了通知,決定第二屆唐史講習班由該校承辦,金寶祥教授主持,同時決定金寶祥為講習班授課,其他授課老師由教育部另外聘請。由於主持人和授課老師都沒有該校教師,這所大學不願意承辦,這次擬在甘肅舉辦的唐史講習班就不了了之了。

北京大學吳宗國先生在《我看隋唐史研究》中提出,“隋唐時期在中國歷史發展上的地位問題,是一個關系隋唐歷史的全局性問題”。關於這一重要問題的研究,“最具有學術意義的論著,有陳寅恪的《論韓愈》,金寶祥的《唐代封建經濟的發展及其矛盾》,唐長孺的《門閥的形成及其衰落》,侯外廬的《中國思想通史》第4卷上冊第1章第2節《中國封建社會的發展及其由前期向后期轉變的特征》,胡如雷的《唐宋時期中國封建社會的巨大變革》,汪篯的《唐太宗·唐太宗所處的時代》(1962)、《關於農民的階級斗爭在封建社會中的歷史作用問題》等。”

吳宗國先生同時指出,上列陳寅恪、金寶祥、侯外廬、胡如雷、汪篯先生的論文和著作,“長時段全方位論述了這個時代的變化”“代表了上個世紀五六十年代在這方面的最高成就,具有很高的學術水平和認識價值。我們現在研究隋唐在中國中古社會變遷中的地位,如果離開了這些具有經典性的著作,會大大降低我們的起點,要走很多彎路。”吳宗國先生的評價符合金寶祥先生治學的特點和其論著的學術價值。

提攜后學,難忘恩師身影

1979年我考入甘肅師范大學(今西北師范大學)歷史系時,金先生是系主任,系裡的老師和77、78級的師兄師姐對金先生都很敬重。我入學時年齡小,人生閱歷有限,對金先生完全是崇拜,也盡可能找來金先生的文章學習。那時的師生關系很單純,我課余去金先生家請教,先生都會耐心解答,有時也會聊最近看到的書或文章。

大學二年級時,金先生在《甘肅師大學報》1981年第2期發表了《安史亂后唐代封建經濟的特色》,我在閱報欄看到《光明日報》上所登廣告目錄后,即到編輯部購買閱讀。編輯部主任王明漢老師還翻開目錄問我要看哪篇文章,我就說要看金先生的文章。

金先生的《馬克思主義究竟怎樣看待歷史科學的任務》(《西北師院學報》1983年第2期),對歷史科學的任務提出了自己的觀點,指出“歷史科學的任務並非僅僅叫我們寫幾篇帶有規律性的論文,更重要的是叫我們在揭示規律的同時,要遵循馬克思的教導,結合歷史實際,嚴格要求自己做到古今相通,主客觀相統一,以消滅異化,發揚理性,追隨自然科學,為爭取共產主義的到來,去真正地解決幾個切合實際的有關歷史科學的重要問題。”當時正是大學畢業前夕,我讀了金先生的這篇文章很受震動,就將其主要內容摘錄后寄《光明日報》,並在1983年5月23日《光明日報》的《百家爭鳴》欄目刊出,《史學情報》1983年第4期亦對此文摘要轉載。

1983年,我大學畢業,留在了學校新成立的敦煌學研究所工作,學習的重點也是敦煌學,但還是經常到金先生家請教。1984年,金先生的《唐史論文集》重印后,他親筆簽名送我。1985年,我考上金先生的研究生,在職攻讀碩士學位。入學后,金先生正准備承擔《隋史新探》的編寫任務,並已確定歷史系的侯丕勛、李清凌老師參加。我入學后,金先生邀請我也參加。我的畢業論文《隋史的余波》,后來成為《隋史新探》的一章,我也因此更加系統地學習了金先生的論著。

金先生1986年發表的《唐史探賾》,更深入地論述了人身依附關系減輕的理論。我在學習此文的基礎上,撰寫了《略論高颎之死》的小文。文章寫好后,我到先生家匯報,先生放下手上的工作馬上看。看完后說不錯,他一個字都沒有改,說要推薦給《西北師院學報》發表,並與我同時下樓,把文章送到學報主編武世珍老師家。我在樓下等待,金先生從武主編家出來后對我說:武主編同意發表。當時金先生已經70多歲了,自己住在4樓,武主編住在家屬院另一邊的5樓。兩棟樓都沒有電梯,金先生上下樓的身影我現在還清晰記得。

《略論高颎之死》在《西北師院學報》1987年第3期刊出后,被人大復印資料《魏晉南北朝隋唐史》1987年第8期轉載。后來聽說,學界對這篇文章的評價還不錯。

那時,金先生經常對我談的是做人的問題,即首先是做人,其次才是做學問。如果做人不行,學問是不可能做好的,即使在學術上取得了一些成績,也是不足挂齒的,不會為學界和社會所認可。金先生的這一教誨,我一直銘記在心。