作者系國家社科基金后期資助項目“宋代行記的文體形態及其文化意蘊”負責人、湖南省社會科學院副研究員

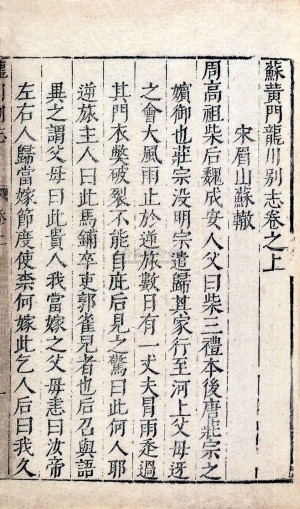

明萬歷商浚刻本《龍川別志》 作者/供圖

宋代筆記是筆記體制演變史上的一個關鍵轉折點。較之以往,體例更為純粹,創作視域由注重志怪傳奇轉向日常、當下,在承有紀實的史學傳統時,逐漸形成以瑣談異聞、博雜知識為內容,隨筆雜錄為體例,展現士人心境與生活趣味,體現士人生命精神與學術文化方式為旨歸的札記。

博雜知識與史學意識

宋代筆記撰述者往往有意識地搜集、記述政治、軍事、經濟、文化、宗教、社會生活、朝野軼事、禮儀風俗等方面的內容,博雜知識總匯的特征鮮明。如《塵史》“凡朝廷掌故、耆舊遺聞,耳目所及,咸登編錄”。《高齋漫錄》“上自朝廷典章,下及士大夫事跡,以至文評詩話詼諧嘲笑之屬,隨所見聞,咸登記錄”。並且,撰述者於其中常有著搜遺補缺的史學意識,“歷史瑣聞”的記載中透露出“補史勸誡”的意圖。

補史氏之闕即是宋人筆記之史學意識的一種體現。或因史官不記而闕則補者。如歐陽修《歸田錄》是為“朝廷之遺事,史官之所不記,與士大夫笑談之余而可錄者,錄之以備閑居之覽也”。或因史官漏記而闕則補者。如魏泰《東軒筆錄》序中指出:“姑錄其實以示子孫而已,異時有補史氏之闕,或譏以見聞之殊者,吾皆無憾,惟覽者之詳否焉。”或因“野史難得周全而闕”而補者。張貴謨序周煇《清波雜志》曰:“紀前言往行及耳目所接,雖尋常細事,多有益風化及可補野史所闕遺者。”從中,我們可窺見筆記之“補史”意識的廣泛性,這是唐以前筆記中所不曾有的史學現象。

“備遺忘,欲其傳”是宋人筆記之史學意識的另一表現。蘇轍《龍川別志》序中指出:“予一二人死,前言往行湮滅不載矣。君苟能記之,尚有傳也。”這種史學意識的另一種表述是“備遺忘”。如徐度《卻掃編》是為“雖不足繼前人之述作,補史氏之闕遺,聊以備遺忘、示兒童焉”。張世南《游宦紀聞》是為“所以記事實而備遺忘也”。宋人筆記中這種備遺忘、欲其傳的思想,是史學意識進一步增強的又一突出表現,它直接關系到后人是否有條件、有可能認識前人的業績、繼承前人的思想遺產,關系到文明發展的連續性問題。

宋人筆記的史學意識還是可取、可採、因事勸戒,表現出對筆記之作的社會作用的認識。序文多有明確申言:“遇事裁量,動成品藻,亦輒紀錄,以為警勸。”“摭舊老之所說,必稽事實﹔約前史之類例,動求勸戒。”經世致用之旨,異常鮮明。只是,不論是“可取”“可採”,還是“因事勸戒”,作者都要面對社會,都要受到學識和倫理方面的檢驗。對此,筆記中的一些學人卻能以平常心視之。《東軒筆錄》作者魏泰坦然寫道:“或譏以見聞之殊者,吾皆無憾,惟覽者之詳否焉。”呈現出的既有自信,又有豁達。由此,作者得以縱橫馳騁其思想,充分發揮自己的治學所得和學術見解。

宋代筆記史學意識凸顯,其書寫秉承儒家史書以追索往事、“鏡”“鑒”當下的書寫理論,大多在“正史”“國史”之外,展現了一個更有社會性、抗爭性、多元性的歷史書寫空間。誠如史學家陳垣在《中國史料的整理》中指出,“唐宋以來,筆記的著作日多一日,因為筆記是雜志性質,內容非常復雜,篇章不拘短長,所以較易寫作。這種筆記看來好似無關重要,其實是絕好的社會史風俗史的資料,有許多的東西在正史裡找不到,在筆記裡卻可以找到”。

日常化與自怡性質

宋代筆記脫離朝政或歷史領域,轉而關注個人日常生活,記錄生活中的各種小事,關注個人生活細節,通過自身的視域,敘寫自身的生活與命運、情趣與願望,自由地表達情感,表現出濃厚的日常化傾向。誠如美國漢學家艾朗諾(Ronald Egan)教授所指出:“筆記的身份有點模棱兩可,不能算是純粹的文學作品,但我們不妨將之視為是一種由文人記錄的文化現象,而且它關注日常,關注下層人民。歐陽修的《歸田錄》是一個轉折,在他之前,宋代筆記記載的多數是宮廷、官員的稗史、軼事,還有部分志怪的內容。但在他之后,筆記的題材、范圍大大擴展了,敘事的格調也變得輕鬆詼諧。”

宋代筆記書寫對象日常化是指筆記作者開始將自己的日常生活融入其中,鐘情於“無關宏旨”的生活瑣事,偏於“裡巷閑談詞章細故”,很多記載都只是片段的隨想,或為“史官之所不記”的朝廷軼事,或多載“嘉言韻事”,或詳於各地風俗及民間雜事,生活中的方方面面,事無巨細,作者都隨即錄之於筆端。如《夢溪筆談》自序雲:“聖謨國政,及事近宮省,皆不敢私紀。至於系當日士大夫毀譽者,雖善亦不欲書,非比不言人惡而己。”所記與國家政事以及士人毀譽無關,而其“所錄惟山間木蔭,率意談噱,不系人之利害者,下至閭巷之言,靡所不有”。《歸田錄》中記錄了諸多“不屬於那些與政治相關的、有用的歷史細節”。

宋代筆記大多在作者致仕、歸隱或閑置時創作,大多只是聊資談助,意在“消閑”,以此尋求“自娛”。姚寬《西溪叢語》雲:“不敢夸以多聞,聊以自怡而已。”沈作喆《寓簡》雲:“已而誦言之,則欣然如見平生,故人抵掌劇談,一笑相樂也。因名之曰寓簡,聊以自娛。”寫作與娛樂並行不悖,鮮明地反映了作者文以自娛的創作心態。筆記中更有直接體現道家玩世滑稽、自娛笑談的藝術精神和以文字為戲的傾向,如葉夢得《避暑錄話》中言:“士大夫作小說,雜記所聞見,本以為游戲。”相對於立德和立功,筆硯文字的游藝之樂顯然更能為普通士人所接受。

筆記作者以親聞親見的資料來源,記錄日常生活、發現生活情趣、品藻身邊人物,在反映社會生活和人生境遇的廣闊性和豐富性上,超越了以往任何一個時代的筆記作品。呂叔湘曾言:“隨筆之體肇始魏晉,而宋人最擅勝場……或寫人情,或述物理,或記一時之諧謔,或敘一地風土,多半是和實際人生直接打交道的文字。”這道出了宋代筆記記錄現實人事的題材特征以及情文相生、先輩情趣深蘊其中的獨特之處。

人文化與主體性特征

與六朝唐代筆記多表現民間審美趣味不同,宋代筆記記載士階層的文人軼事,表現的是文人的審美趣味。一方面筆記中多是關於文人詩詞文賦的相關內容,諸如游歷風光、詩詞曲賦、館閣典章等與文人生活相關的奇聞雜談的記載。如《青箱雜記》其書“皆記當代雜事,亦多詩話”。《容齋隨筆》“雖詩詞、文翰、歷讖、卜醫,鉤纂不遺,從而評之”。諸如此類筆記多是士大夫階層特有的審美趣味的反映,而非一般民間百姓所有。

人文化的另一表現是重理性色彩。理性色彩的加強,在表達方式上表現為重議論的特點。盛杲后序《齊東野語》曰:“國家之盛衰,人才之進退,斯文之興喪,議論之是非,種種可辨。”楊萬裡序曾敏行《獨醒雜志》時言:“蓋人物之淑慝、議論之予奪、事功之成敗,其載之無諛筆也。”李瀚稱《容齋隨筆》:“參訂品藻,議論雌黃,或加以辯証,或系以贊繇,天下事為,寓以正理,殆將畢載。”充分肯定了這些筆記表達個人見解和立場、資考証的文體特點。“前言往行,辨証發明以寓勸戒之意”是宋代筆記帶有的普遍情感傾向。

宋代筆記人文化的凸顯,其所展開的對自我,同時也對宇宙社會的書寫,始終不離個人視角和主體性的滲透。如《東坡志林》記錄了蘇軾貶謫期間的顛沛流離之苦,展現出其內心深處最細微的情感波動和超然物外、隨緣自適的人生態度,字裡行間無處不滲透著作者的情感靈魂和人格精神。呂叔湘即指出“或直抒所懷,或因事見理,處處有一東坡,其為人,其哲學,皆豁然呈現”。“筆記巨擘”周密入元后,隱居不仕,輯錄家乘舊聞為《齊東野語》《癸辛雜識》諸書,夏承燾曾感嘆周密著作:“其入元以后所作,必多國族之痛,遺黎之悲。”在其著述中,我們可清晰地看到作者的隱忍傷痛,可感受到他那遺世獨立、卓然一家的人格品質。

宋前“筆記之文,不論記人、記物、記事,皆為客觀之敘寫﹔論議之文固非隨筆之正軌,抒懷抒感之作亦不多見”,嚴格遵守“述而不作”的信條。宋代筆記作者則常於隨筆記錄的所見所聞、所思所感中加入自己的一些見解與看法,議論中植入作者嚴峻的道德感,表露對文藝、學問、人事、世態的意見和感想。這種突出的主體性特征,已使筆記改變了傳統的客觀記述,而成為一種以表達內在情感和人格精神為旨歸的文體。

宋代筆記體制丕變的學術文化淵源

宋代文人經科舉取士,形成了兼具博學志道的學者氣象和自由開放的文人靈性的兩重性。既不同於傳統文人“以聲律取士”,“雜學而不志於道”,又不同於理學之士專意“求道而不務學”,他們始終堅持通過萬物呈現其自身的“常理”,既要深觀人禽、宮室、器用、山石、竹木、水波、煙雲等天地人世萬物,又要通過深入萬物深刻地顯明微妙細致的生命之理。這一學術精神在宋代筆記中得到了貫徹,筆記中作者往往通過記錄文人經歷中耳目所及的天地萬物,探求辨析事物背后的物性道理,以實現真實生命的豐富和安頓。

文人學術知識淵源多不限於儒家經學義理一家,而是融會儒釋道乃至草木虫魚、仙方醫術等各種龐雜學問知識,這是北宋以來科舉士人讀書應舉以及中舉之后現實事務需求所形成的普遍知識結構。這深刻影響了宋代筆記隨性活潑、表達自我意趣的文體特征。筆記的一個重要內容,便是對這些實際事務所涉及的廣博經驗知識的記錄,以及對詩文作品的知識論問題展開討論。

可以說,宋代筆記在宋型文化的影響下,實現了從外向功能向內向功能的轉變,主要記錄自我生命的經歷與思考,既體現出以個體經驗世界為中心的包羅萬象的博雜性,同時也體現出以學術文化生活為中心的學術性特征,成為宋代士人自身豐富多元的文化生命和學術追求的文化載體,其記事、議論與考據,縱意而談,涉筆成趣,筆記文之體制至此而大變。