作者系國家社科基金項目“宋元之際理學社會化研究”負責人、雲南省社會科學院哲學研究所研究員

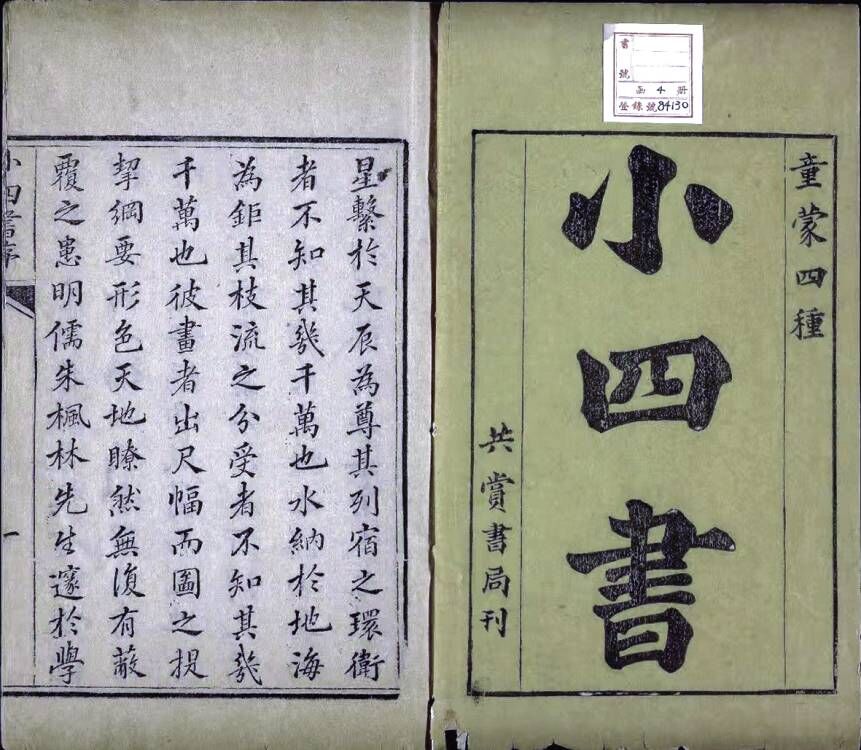

《小四書》(清共賞書局本) 作者/供圖

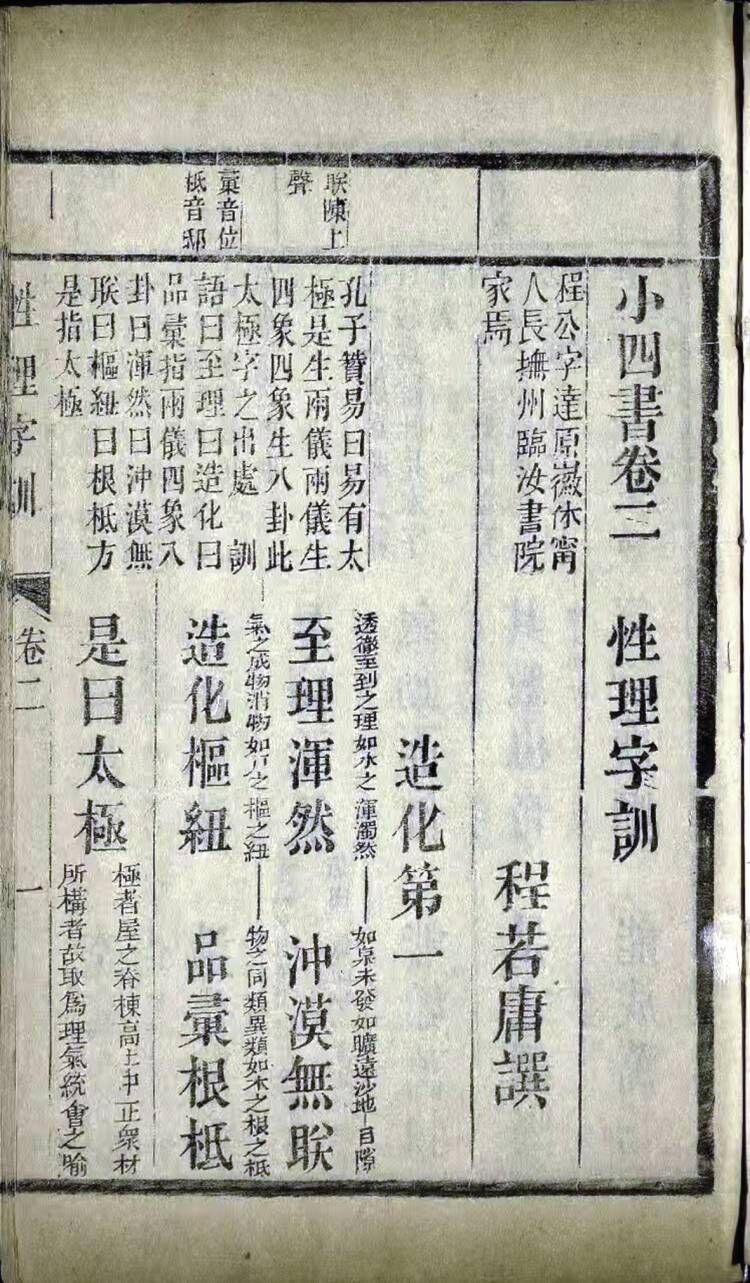

宋人程若庸《性理字訓》作者/供圖

宋元理學社會化是一場以理學作為哲學依據,追求個人、社會合理的政治生活秩序的社會運動。它不止於重新構建了完整的理學學術思想體系,也不止於提出了明確的理學政治主張,更在於它對作為現實生活底色的一般性知識、思想與信仰的塑造。理學社會化使理學思想從抽象的形而上走進了尋常百姓的生活中,成為他們日常生活中的規范和理由,成為他們“日用而不知”的文化底色。“小兒書”的編寫就是打通精英知識與一般性知識隔膜的重要手段,是宋元理學社會化的一個有益視角。

“變化氣質”:

理學類“小兒書”的興盛

“小兒書”又稱蒙養書或蒙書,是中國古代專為兒童編寫或選編,在小學、書館、私塾、村學甚至自己家中進行啟蒙教育的課本。它針對的是8—15歲(古人認為這是“童幼無知”的年齡段)的學齡兒童。“小兒書”是時代精神風貌和文化特征最真實的反映。

“小兒書”為兒童開蒙之用,長期以來學者對其不甚重視,甚至不將之視為學問。宋元理學家一改這種認識。他們認為人性分為天地之性和氣質之性,通過“小兒書”可以讓兒童破氣稟之拘、人欲之蔽、物欲之惑,明理悟道進而變化氣質。這不但是培養“新民”之基,更是成就“聖賢”之本。因此,眾多理學大家積極投身到“小兒書”的編寫中來。

著名的有呂祖謙《少儀外傳》,朱熹《小學》《訓蒙絕句》《童蒙須知》,楊簡《蒙訓》,程端蒙《性理字訓》(又名《小學字訓》),陳淳《啟蒙初誦》,真德秀《教子齋規》,胡炳文《純正蒙求》,陳櫟《論語訓蒙口義》,程端禮《程氏家塾讀書分年日程》﹔劉清之、彭龜年、王應麟、史浩、饒魯、王孝友、許衡、吳澄等理學大家亦有“小兒書”傳世。這一時期還出現了“小兒書”的匯編。例如熊大年《蒙養大訓》就是將朱熹《訓蒙絕句》、程端蒙《性理字訓》、王柏《伊洛精義》等理學大家具有代表性的“小兒書”匯編成一冊。元末朱升將方逢辰《名物蒙求》、程若庸《性理字訓》(又名《增廣性理字訓》)、陳櫟《歷代蒙求》和黃繼善《史學提要》四本書編纂合成了著名的《小四書》。

這些“小兒書”充滿理學色彩,注重讓兒童明白為人為事的道理,而不屑於以往“小兒書”側重於識字和名物常識的偏好。吳澄曾說:“……周興嗣《千文》、李瀚《蒙求》開其先,誦讀雖易,而竟何所用?”王萱更認為“近世訓蒙,率皆以周興嗣《千文》與夫《補注蒙求》為發端,以其駢偶易讀也。《千文》句以字集,或乖其義,識字累千,於事何益?《補注蒙求》句以事對,多失其序,事未易記,蒙何以求?”為了讓兒童充分地理解其中的理學思想,理學家結合兒童的身心特質,在傳統“小兒書”編寫方法、形式和體裁上加以創新。如詩歌體的“小兒書”以詩歌來說明理學道理,雖然不像正規詩歌那樣典雅華麗,甚至夾雜日常口語,但其內容淺白自然,朗朗上口,易於兒童明白其中道理。再如理學家根據兒童樂於形象思維、直觀認知的特點,在小兒書文字部分配以圖畫,做到以圖配文、圖文並茂地揭示其中之理。

宋元理學類“小兒書”的大量出現,是理學社會化實踐的必然結果。在“理氣一元”本體論下,理學道德哲學沿著培育個體品質、同一家庭(族)生活倫理、進而在全社會確立共同的價值觀的路徑自然展開。在這一過程中“小兒書”成為理學塑造人的有力工具。

“聖賢坯璞”:

“小兒書”的理學邏輯

在理學家看來,兒童天性善良,他們沒有受到過多的物欲污染,最大程度地保留了天地之性。所以朱熹說“古者小學已自養得小兒子這裡定,已自是聖賢坯璞了,但未有聖賢許多知見”。璞者,被石頭包裹著的未經雕琢的玉。朱熹用它來形容小孩子。而小學之教就是琢玉的過程,通過對小兒這塊“坯璞”,“加光飾”“治光彩”,使之終成“玉”,為以后大學之教培養出“聖賢”打下基礎。

針對兒童“心智未有所主”“德性未定,見聞未廣”,其身心發育的不成熟、思維能力較弱等客觀事實,理學家通過編寫“小兒書”為其成長提供必要的引導。這種引導或是啟發或是灌輸。所謂啟,就是教會兒童如何去思考問題。所謂發,是指幫助兒童掌握知識並能准確地表達出來。朱熹將這種教育方式比喻為春風化雨,“譬如種植之物,人力隨分已加﹔但正當那時節欲發生未發生之際,卻欠了些子雨,忽然得這些子雨來,生意豈可御也”。

人之初性雖善,但隨著時間的推移,不可避免地會受到外界影響。兒童“知思未有所主”更容易受到外部環境的影響,如果先接受了“異端邪說”就會排斥正確的知識和道理。所以理學家要通過“小兒書”先入為主地引導兒童,甚至不惜“生硬”地灌輸理學思想,“雖未曉知,且當薰聒。使盈耳充腹,久自安習,若固有之,雖以他說惑之,不能入也”。當然,如果將深奧的理學道理用填鴨式的方法硬塞入小兒腦中,可能不但不會讓小兒真正理解其中之義,反而使小兒感到義理過於抽象苦澀而心生恐懼,進而產生逆反的心理。因此,理學家在“小兒書”編寫時力求淺白易懂,讓小兒懂事、懂理就行,而非過多、過深地涉及其中的義理。“小學是直理會那事,大學是窮究那理”,“小學者,學其事﹔大學者,學其小學所學之事之所以”。

“聖賢坯璞”中蘊含的理學邏輯,深刻地揭示了聖賢可至可學這一蒙學教育目的。在理學家看來“性即理”,人的道德本性源於宇宙本體,天理至善人性必善,普通人與聖賢一樣都秉持至善的本性,故而聖賢可至。聖賢可至卻難至,缺乏自主判斷的小兒更需要父母或師長的引導。無論是春風化雨的啟發,還是填鴨式的灌輸,在理學家看來“小兒書”是將“坯璞”變“美玉”的“法寶”。

“下學上達”:

“小兒書”中的方法論

“下學而上達”出自《論語》,何晏解釋為“下學人事,上知天命”。他將人的認識對象分為“人事”和“天命”兩個層面,人事指日常隨時發生,看得見、摸得著的事﹔天命是形而之上的天道。理學家在兒童的培養過程中,強調要先從日常生活的小事入手,反身切已進而理解天理。正如朱熹所說,“今使幼學之士、必先有以自盡乎洒掃、應對、進退之間,禮、樂、射、御、書、數之習,俟其既長,而后進乎明德新民,以止於至善,是乃次第之當然,又何為而不可哉!”

為此,“小兒書”強調從事中學、從做中學,即在“做事”中訓練兒童最基本的道德行為規范。朱熹將小兒應學之事分為眼前日常生活中的事、歷史上發生過的事以及規范之事三大類。首先,通過日常生活中的“事”來培養小兒良好的習慣。“聖賢千言萬語,教人且從近處做去。”《童蒙須知》中就有培養小兒良好生活和學習習慣的要求。如個人衛生方面“凡為人子弟,當洒掃居處之地,拂拭幾案,當令潔淨”,小兒的衣帽鞋子“自冠巾、衣服、鞋襪,皆須收拾愛護,常令潔淨整齊”。東西要放好,“凡脫衣服,必齊整摺疊箱篋中。勿散亂頓放,則不為塵埃雜穢所污”。“文字筆硯,凡百器用,皆當嚴肅整齊,頓放有常處。取用既畢,復置元所。”小兒的言行舉止要端正有禮貌,“凡為人子弟,須是常低聲下氣,語言詳緩,不可高言喧鬧,浮言戲笑”。“凡行步趨蹌,須是端正,不可疾走跳躑。若父母長上有所喚召,卻當疾走而前,不可舒緩。”學習習慣同樣重要,他要求小兒上課時要態度端正、認真聽講。“將即席。容毋怍,兩手摳衣,去齊尺,衣毋撥,足毋蹶。先生書策琴瑟在前,坐而遷之,戒勿越……坐必安,執爾顏,長者不及,毋儳言。正爾容,聽必恭,毋剿說,毋雷同。必則古昔,稱先王。”

其次,以歷史上的人和事讓小兒來明白是非曲直。小兒喜歡模仿也善於模仿,他們常常對自己仰慕的偶像充滿了敬佩和羨慕之情。理學家利用小兒的這一特性,用歷史上的人與事為小兒樹立好道德榜樣。如《小學》書中,朱熹於內篇《立教》《明倫》《敬身》《稽古》四卷引用古之聖賢為人為事之故事﹔外篇中的《嘉言》和《善行》兩卷中收集了自漢代以來歷朝歷代賢人的言行。

最后,讓小兒遵守生活中約定成俗的規矩之事。朱熹遵循兒童的身心發展特征,通過先教以事、后教以理的教學方式,循序漸進地使兒童從低向高,由淺入深地學習做人做事,最終是讓小兒在這一過程中懂得並遵守基本的倫理道德規范。讓小兒通過生活中的事,學會並遵守事君、事父、事兄、處友的“禮”。這樣才能逐漸從學做事過渡到明白義理,而小兒一旦“明理”並遵循它,規則就在不知不覺中變成了自身的習慣和常識。

朱熹以后,朱門子弟如黃榦、陳淳、劉清之、魏了翁、真德秀,元代理學家許衡、劉因、吳澄等人都繼承“下學上達”的方法和原則,並在各自“小兒書”的編纂過程中加以體現。元代程端禮在《程氏家塾讀書分年日程》中更是將“下學上達”的精髓加以光大,並運用於小兒的具體讀書法。《程氏家塾讀書分年日程》明確規定了小兒不同期限及其主要的學習內容,還針對具體教學目標諸如如何寫字、讀書等提出了切實可行的方法,並創新出以“日程”作為學習效果檢驗的做法。

“下學上達”中所體現的理學教育方法是符合小中見大的蒙學教育規律的。小學階段教小兒之事,雖知之淺而行之小,但培養受理學熏陶明德達理的新民,這一宗旨是不變的。正如朱熹所雲:“學之大小,固有不同,然其為道,則一而已。”

教育是國之大計,教材又是教育之重中之重。它必然要體現國家的主流意識形態,古今中外概莫外之。宋元理學大家通過“小兒書”的編寫,從本體論、目的論和方法論上構建了完整的蒙學教育體系,使理學的普及從“娃娃開始”,完成了理學全面浸潤和培育“新民”的宗旨。這也為現今基礎教育階段的教材編寫提供了深刻的歷史借鑒。