作者:葛劍雄,系復旦大學文科資深教授、中央文史館館員。本文完整版收錄於《品讀中國:風物與人文》,全國哲學社會科學工作辦公室編,中華書局、科學出版社聯合出版。

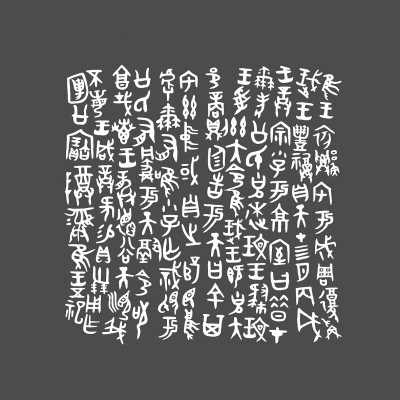

何尊銘文 圖片來源:《品讀中國:風物與人文》

1963年8月,陝西省寶雞縣(今寶雞市陳倉區)東北郊賈村出土了一件青銅器,后被命名為“何尊”。1975年,考古學家發現在何尊底部鑄有一篇122字的銘文,其中有“宅茲中國”一句。何尊鑄造於周成王初年,約公元前11世紀后期,距今已有三千余年,這是迄今為止發現的最早“中國”兩字。

銘文中有這樣一段話:“唯武王既克大邑商,則廷告於天,曰:余其宅茲中國,自之乂民。”大意是說,周武王在攻克了商朝的王都后,舉行隆重的儀式向上天報告:我已經在中國安家(建都)了,統治民眾。顯然,“中國”就是指周武王的王都。

為什麼周武王的王都可以稱為“中國”呢?這還得從五千多年的中華文明史說起。

1、“中國”的由來

5800年前,文明曙光在中華大地出現。公元前3500年至公元前1500年,在今浙江余杭良渚、山西襄汾陶寺、陝西神木石峁、河南偃師二裡頭等四處形成都邑性遺址,在黃河流域、長江流域、遼河流域形成其他中心性遺址。距今5100年至4300年前,一些社會發展較快的地區相繼出現了早期國家,跨入了文明階段。距今4300年至4100年前,長江中下游的區域文明相對衰落,中原地區持續崛起,在匯聚吸收各地先進文化因素的基礎上,政治、經濟、文化持續發展,為進入王朝文明奠定了基礎。夏朝建立后,經過約二百年的發展,在河南偃師二裡頭建造了同時期全國范圍內規模最大的都邑,在中原各地形成不少人口集中的聚邑。

這些都邑和聚邑,被稱為“國”(國)。“國”是一個象形字,中間的“口”代表人、人群,下面的一橫代表一片土地。由於這片土地是這群人生活和生產的基礎,必須有人拿戈守衛。為了安全起見,周圍還要建一圈牆——外面的一個大“囗”。何尊中那個“國”字的寫法還沒有外面這個大“囗”。這樣的國當時已有很多,所以有了“萬國”的說法。“萬”不是一個確切的數字,而是一個形容詞,萬國形容國之多。相傳大禹在涂山(一般認為在今安徽蚌埠禹會區淮河東岸)大會諸侯,“執玉帛者萬國”。到夏朝,盡管國的數量仍不可能達到萬,但肯定比大禹時代有所增加。

商朝的統治范圍和影響所及比夏朝更大,國的數量應該更多。隨著國家形態的形成和強化,以及行政中心功能的完善,商王的駐地由不斷遷移轉變為長期穩定,成為最大、最重要的國。盤庚遷殷后的二百多年間,商朝的首都一直在殷(今河南安陽殷都區)。殷雖然也是“萬國”之一,但其地位與重要性已遠在其他國之上,因而被稱為“中國”。“中”本來是商人制作的一面特殊的大旗的名稱,用作召集部眾。每次召集時,部眾都會圍繞聚集在這面大旗“中”的周圍,時間久了,“中”就衍生出中心、中央、最重要的含義。中國,就是萬國的中心、中央,萬國中最重要的一個國,也就是何尊銘文中的“大邑商”。所以周武王在攻克商朝的首都“大邑商”后,可以向上天報告,“余其宅茲中國”。不言而喻,到了周朝,周朝的首都——原來的宗周和新建的成周——就是中國,其地位高於萬國,也高於所有諸侯國的都城。直到東周初,中國還是周天子所在的周朝首都的專名,諸侯國的都城隻能稱“都”。

進入春秋時代,周天子的權威逐漸喪失,“天下共主”的地位名存實亡。強大的諸侯在“尊王攘夷”的旗號下相互爭奪兼並,對因災禍而亡的小國不再興滅繼絕,而是直接吞並。春秋時有名有氏的國還有一千多個,到了戰國時已經隻剩下秦、楚、齊、燕、韓、趙、魏七國和若干個附庸小國。周天子的實際地位已經降到了與附庸小國相當的程度,他的首都已不如七國中稍大一點的都城。七國中的任何一國都比他擁有更大面積的土地、更強的實力。“中國”早已不是周天子的專屬,諸侯國,特別是地處中原的諸侯國,都已將自己的都城或自己統治的國當作中國。中國還被稱為“赤縣神州”或“神州”。公元前221年秦始皇滅六國,實現統一,他的首都咸陽當然穩居中國的地位,而六國的首都和疆域都成了他的統治范圍,各自的“中國”概念也得以延續,所以整個秦始皇的統治區都成了中國。秦始皇二十八年(公元前219年)的琅玡台刻石中稱:“六合之內,皇帝之土,西涉流沙,南盡北戶,東有東海,北過大夏。”這一廣闊的疆域都成了中國。

但秦朝的存在時間太短,這個“中國”概念尚未普及,在西漢前期還與傳統、狹義的“中國”概念並存。狹義的“中國”相當於中原地區,如司馬遷在《史記·貨殖列傳》中所說“皆中國人民所喜好”,“中國人民”即指中原的居民。一方面,“中國”就是漢朝的代名詞,尤其是對外而言,如在漢宣帝議定匈奴呼韓邪單於的朝見儀式時,蕭望之提出的原則是“使於中國不為叛臣”。另一方面,在漢朝內部,“中國”的定義還不一致,如邊疆新設置郡縣的地區,當地民眾已經認同中國,但此前已經設置郡縣內的民眾還不將這些地方當作中國。漢朝疆域內一些尚未設置郡縣的區域和非華夏的部族聚居區,也往往被認為不屬於中國。

此后建立的中原王朝,自東漢、晉、隋、唐、宋、元、明、清,無不以中國自稱,無不以中國為本朝國號的代名詞。無論朝代如何更迭,皇帝如何易姓,中國的名稱始終延續,從未間斷。在分裂時期,分裂的雙方和各方,隻要有統一的願望,或者為了取得合法性,都會以中國自居,而不承認對方為中國。但當統一恢復,雙方或多方都成了下一朝修正史的對象,即都被承認為中國。非華夏族一旦建立政權,統治了華夏,或者入主中原,或者統一全國,都必定會以中國自居,如西晉、十六國時期匈奴建的漢、前趙、夏、北涼,巴氐建的成漢,羯人建的后趙,慕容鮮卑建的前燕、后燕、西燕、南燕,氐人建的前秦、西涼,羌人建的后秦,乞伏鮮卑建的西秦,禿發鮮卑建的南涼﹔南北朝期間拓跋鮮卑建的北魏、東魏、西魏﹔以及后來的南詔,大長和,大理,渤海,契丹建的遼朝,黨項建的西夏,女真建的金朝。

1912年中華民國成立,在多數場合即稱中國。中華人民共和國成立后,中國作為國號和國名的概念和涵義延續至今。

2、中華民族的形成

五千多年來,中華民族就是在這片土地上形成、發展成為今天以漢族為主體的56個民族的大家庭。

五千多年前散居各地的部落,在生存發展的過程中逐漸結成部落聯盟,以遷移來規避和抵御天災人禍。經過無數次的試錯,其中一支較大的部落聯盟遷入當時最適宜的生存環境——黃河中下游地區。經過在夏朝數百年的聚居,形成了部族集合體——夏人。由於聚居區域還比較分散,部族間的交往也不可能頻繁,他們並沒有完全融合為一個種族,因而被稱為諸夏。

商人來自諸夏聚居區之外,盡管他們在軍事上征服了夏人,並建立了商朝,但始終無法改變諸夏在人口數量上和文化上的優勢。在商朝期間,盡管主流文化已經是夏、商文化融合的產物,但人口的主體仍為夏人。商被滅后,殘余的商人被強制遷移和監控,散處的商人成了諸夏的一部分。

周人雖是滅商的主力,但直到周朝建立,周人在總人口中還居少數。周朝分封的范圍幾乎都是諸夏的聚居區,被封的諸侯與他們的宗族、部屬、軍士、仆從在封邑也往往居少數。因而除了在關中周人的舊地,佔人口大部分的諸侯國的民眾仍為諸夏,仍以諸夏自居。到周平王東遷時,經過近三百年的融合,江淮以北諸侯國范圍內的民眾都已成了諸夏、夏人。

華,本義是花,引申為美麗、典雅、高尚,由贊揚夏人服飾之“華”擴展為形容夏人之“華”。諸夏、夏人樂於接受,並逐漸以此自稱“華夏”。以后,華夏亦被簡稱為“夏”或“華”。華夏以外的部族還有很多,到東周時,被泛稱為胡、戎、狄、夷、蠻等,並根據分布區域、方位、特征被細化為林胡、山戎、北戎、伊洛之戎、赤狄、長狄、東夷、淮夷等,或者還保留各自的名稱,如彭戲氏、白翟、樓煩、屠何、東萊等。隨著華夏人口的增加和農業區的擴展,一部分非華夏部族由牧業、狩獵或採集轉化為農耕,並與華夏融合,一部分遷往北方。到秦始皇統一六國時,長城之內的黃河流域,基本上已沒有聚居的非華夏部族。

秦漢期間,華夏人口從中原遷入河套地區、陰山南麓、長江兩岸、巴蜀、嶺南、遼東、朝鮮。在兩漢之際、東漢末年至三國期間、西晉永嘉之亂后至南北朝后期、安史之亂至唐朝末年、靖康之亂至宋元之際,一次次大規模的人口南遷使華夏人口遍布於南方各地。在這一過程中,南方的三苗、百越(如山越、甌越、閩越、於越、駱越等)、巴、氐、蠻、滇、僰、爨、僚、俚、僮等,大部分逐漸融入華夏,一部分退居山區或邊僻地區,形成或組合為不同的少數民族。

魏晉南北朝期間,面對大量遷入的非華夏族群和已經認同華夏的非華夏人口,華夏的主體更強調自己屬於“中國”的華夏,即“中華”。以后,中華與華夏並稱,“華”成為中華與華夏的簡稱,也可以是中國的簡稱。

在不同的朝代,特別是歷年長久的統一王朝,該朝疆域內的華夏和非華夏人口,均可以國號冠名相稱,如漢(大漢)人、唐(大唐)人、明(大明)人、清(大清)人,並會在朝代以后長期沿用,如漢以后至南北朝都有“漢人”之稱,此后往往以“漢”稱華夏,以區別於“胡”。在清朝,內地十八省納入編戶的人口都稱為漢人,以“滿漢”象征全國人民。而“唐人”之稱一直用至近代,尤其是在海外華人中。

清朝末年籌辦憲政,提出“五族”的概念,即滿、漢、蒙、藏、回。中華民國建立時,定五色旗為國旗,象征漢、滿、蒙、回、藏五族共和。

中華人民共和國成立后,形成以漢族為主體、共有56個民族的中華民族大家庭。

3、中華文明的演進過程

五千多年來,中華文明在這片土地上形成和發展。

五千多年前,在中華大地上形成了裴李崗文化、仰韶文化、良渚文化、紅山文化、馬家窯文化、大汶口文化、龍山文化等眾多的文明雛形,考古學家形象地比喻為滿天星斗。中華文明在起源和早期發展階段呈現多元格局,在長期交流互動中相互促進、取長補短、兼收並蓄,最終凝聚出以二裡頭文化為代表的文明核心,開啟了夏商周三代文明,這絕不是偶然的。

據竺可楨等人的研究,當時黃河中下游地區的年平均氣溫要比現在高2攝氏度左右,氣候溫暖濕潤,降水量充沛,是東亞大陸上最適宜人類生存的地方。不僅生活、生產用水能夠得到保障,而且大多數地方的農作物不需要人工灌溉。而長江流域的氣候過於濕熱、降水過多,蒙古高原和東北的氣候寒冷、干燥,都不利於人類的生存和文明雛形的成長。

黃河中下游地區主要是黃土高原和黃土沖積形成的平原,土壤疏鬆,大多屬稀樹草原地貌。在隻有石器或簡單木制農具的情況下,這種土地上面的植被容易清除,便於開墾成農田,進行耕種。其他地方如茂密的原始森林,在鐵制工具產生和普及之前很難有效清除,黏性板結或砂石過多的土壤也無法得到開墾。

黃河中下游地區的土地面積大,是當時北半球最大的宜農地,比西亞、北非的肥沃新月帶的總面積還大。尤其是在小麥被引種后,可以生產出足夠的糧食,促使階層分化和統治者、貴族、士人、軍隊、祭祀人員、巫師、史官(由巫師分化)、工匠等專業人員規模的擴大,也較快地增加了人口和勞動力。統治者控制了較多糧食,促成了“公天下”的禪讓制度向“家天下”的世襲制的轉化。到西漢末年,在6000余萬總人口中,黃河中下游地區的人口佔60%以上。

連成一片、中間沒有完全封閉的地理障礙的土地,便於大面積開墾和耕作,便於新作物如小麥的推廣,便於統治者、管理者組織生產、流通和分配,也便於人口的擴散、遷徙和重新定居。在沒有機械或動力交通工具的條件下,這一區域群體內部和群體之間的交流比較方便,活動半徑容易擴大,交往的次數趨於頻繁,會在較大范圍內形成通用的表達方式,密切人際關系。由於人員和物資流動成本較低,強大的部落在聯合或吞並其他部落后控制或管理的范圍較大,形成更大的部落或部落聯盟,最終發展為酋邦或早期國家,由諸夏建成夏朝。這樣的環境也使地域性的神靈逐漸被大范圍、普遍性的神所取代,進而形成統一的最高神——天,天下也成為已知和未知的地域范圍的代名詞。天和天下的概念進而催生出大一統的觀念,之后的統一就是以這片土地為基礎,並且不斷擴大。

戰國時,隨著統治范圍的擴大,一些諸侯國開始在新擴展的疆域內設置行政機構,劃定行政區域。一些士人已經在規劃統一后的藍圖——將中國劃分為九個州並確定九州的名稱。為了使自己的規劃能為未來的君主所採用,他們將這個宏偉的方案托名於大禹,記錄於《尚書·禹貢》,九州因而又被稱為“禹貢九州”。盡管九州從未成為事實,但從此成為中國的代名詞,而“州”也被採用為行政區域或監察區域的通名,沿用至今。九州的具體名稱也一直被行政區域所採用,今天還是一些政區的專名。公元前221年,秦始皇普遍推行郡縣制度,由中央集權對全國實行分層級、分區域的統一行政管理。清朝又在牧業地區和邊疆地區建立了相應的行政機構和行政區域,政區制度最終覆蓋全部疆域。兩千多年來,盡管具體的層級和區域有所不同,但與中央集權制度相適應的政區制度一直沒有實質性變化。

春秋戰國時的黃河流域是文化最發達的地區。儒家學說的創始人孔子是魯國曲阜(今山東曲阜)人,他曾周游列國,晚年回到曲阜,致力於儒家典籍的整理和教學,他的眾多學生主要來自魯、衛、齊、宋等國,他的主要傳承人曾子、孟子等也都生活在這一帶,齊魯地區是儒家文化的中心。戰國時百家爭鳴,幾種主要學派的創始人和主要傳播地區也集中在黃河流域。墨家的創始人墨子,道家的創始人老子,道家學派代表人物庄子、楊朱、宋钘、尹文、田駢,儒家代表人物荀子,從道家分化出來的法家慎到、商鞅、韓非等,以及其他各家的代表人物,都不出黃河流域的范圍。

秦漢時代,黃河中游已是名副其實的全國政治中心,其影響遠及亞洲腹地。黃河下游是全國的經濟中心,是最主要的農業區、手工業區和商業區,黃河流域的優勢地位由於政治中心的存在而進一步加強。兩漢時期見於記載的各類知識分子、各種書籍、各個學派、私家教授、官方選拔的博士和孝廉等的分布,絕大多數跨黃河流域,“關東出相,關西出將”的說法在一定程度上反映了當時人才分布高度集中的實際狀況。

從公元589年隋朝統一至755年安史之亂爆發,黃河流域又經歷了一個繁榮時期。隋唐先后在長安和洛陽建都,關中平原和伊洛平原再次成為全國的政治中心。唐朝的開疆拓土和富裕強盛還使長安的影響遠及西亞、朝鮮、日本,成為當時世界上最大最繁榮的城市。

隨著氣候逐漸變冷,黃河流域變得越來越寒冷、干燥,黃河中游的降水量減少,降水主要集中在每年夏秋之交。強烈的沖刷和下蝕造成黃土高原和黃河中游水土流失,並因大量人口遷入產生不合理的農業開發而加劇。大量泥沙流入黃河,使這條原來被稱為“河”或“大河”的河在春秋時已有了“濁河”的稱號,到公元前3世紀末的西漢初就有了“黃河”的名稱。在晉陝峽谷中洶涌奔流的河水挾帶著巨量泥沙,在進入開闊平緩的下游河道時沉積下來,使河床不斷淤高,成為高於兩岸地表的“懸河”。直到20世紀末,每年流入黃河的泥沙還有16億噸,其中4億噸就沉積在下游河道。在河南開封一帶,河床高出兩岸地表8至10米,而最高河段的河床高出兩岸地表20米。這高懸於地表上面的黃河水靠兩道堤壩約束,在水位突破堤壩平面或堤壩出現泄漏垮塌時就會造成決溢泛濫。由於太行山、伏牛山、大別山以東沒有山嶺阻隔,決溢泛濫極易引起河水改道。在世界大河中,黃河在歷史上改道最頻繁,幅度最大,最北可在今天津入海,最南可奪淮河入海,甚至流入長江。每次決溢改道都會造成當地民眾生命財產的巨大損失,還會毀壞農田、淤塞湖沼、形成流沙,給環境留下難以消除的危害。

黃河中下游地區長期是政治中心所在,無論是內部叛亂,還是外部入侵,無論是農民起義,還是軍閥混戰,凡是要奪取政權,建立新朝,入主中原,都必然以中原為主要戰場,以首都為最終奪取目標。在戰亂中,爭斗各方往往置黃河的工程維護和抗災救災於不顧,甚至以水代兵,人為造成決溢改道,如北宋末年杜充曾試圖決黃河阻擋金兵,造成首次黃河改道奪淮。

中原的戰亂驅使本地人口外遷。由於游牧民族的入侵一般自北而南,中原政權在無法生存時也選擇南遷,歷史上出現過多次大規模的人口南遷。戰亂和自然災害造成的死亡、人口外遷使黃河流域受到毀滅性破壞。如元朝時,黃河流域的人口損失巨大,長期無法恢復。

黃河流域不可避免地衰落了。到宋代,全國的經濟重心已經轉移到南方。明清時南方的文化水平,無論是整體還是個人,都全面超過北方。政治中心雖然還留在黃河流域,但為保証首都和邊防的糧食供應,不得不採取特別措施,付出巨大代價。

氣候變冷使長江流域逐漸變得溫暖濕潤,適合糧食和各種經濟作物的栽種,成為宜居的樂土。鐵制農具和工具的普及使更多土地得到開墾,環境得到改善,水利設施得以建設和維護。大量南遷人口不僅補充了充足的勞動力,而且帶來了相對先進的文化、制度、技術、工具、器物,還包括一批各方面的優秀人才。他們在長江流域多樣的自然環境和豐富的景觀中,創造出大量新的物質財富和精神財富。

西周時的長江下游,當地人“被發文身”。公元前2世紀的西漢初期,在中原人的眼中,“江南(主要指今江西、湖南的長江以南)卑濕,丈夫早夭”,是“飯稻羹魚”的落后生活方式。但隨著一次次人口南遷,華夏文明在南方傳播擴大,4世紀中葉王羲之在今紹興創作並書寫了《蘭亭序》﹔5世紀初謝靈運開創了山水詩﹔6世紀初產生了“暮春三月,江南草長,雜花生樹,群鶯亂飛”的名句﹔9世紀前期流傳著白居易的“江南好”“能不憶江南”﹔唐末的韋庄更演繹為“人人盡說江南好”﹔至遲在12世紀形成“上有天堂,下有蘇杭”的民諺。

一萬年前就出現在長江流域的稻作文化,在有利的氣候、充足的勞力條件下逐漸形成自江淮至嶺南和海南島的稻作農業區,成為中國主要的糧食生產地。唐朝后期,首都長安已完全仰賴江淮漕運。北宋時開封的供應幾乎全部來自江南。北宋末年有了“蘇常熟,天下足”的說法,明朝中期它被“湖廣熟,天下足”所取代,說明長江中游已成為全國商品糧的基地,而長江下游已成為商業、手工業發達地區。明清時,“鬆江(指鬆江府,大致即除崇明島外的今上海市轄境)衣被天下”。明朝“蘇鬆賦稅甲天下”,蘇州、鬆江兩府的賦稅收入成為朝廷重要的經濟支撐。從南宋到明代,江西一直是全國的文化重鎮。明清的江浙被稱為人文淵藪,科舉之盛甲於天下,蘇州狀元更居榜首。

因為有了長江,中華文明在整體上從未有過退步。自黃河流域開始衰落,長江流域即補充替代之。隨著長江流域的興起,中華文明頓開新篇,浩蕩蓬勃,一往無前。

淮河、秦嶺、白龍江是中國自然地理的南北分界線,以此劃分北方、南方。由於黃河流域、長江流域在開發和發展上的時間差異和程度上的差異,這條分界線正好與人文地理的分界線即經濟、文化、社會、民俗等方面的分界線一致。中國歷來表現為南北差異,唐以前北方在經濟、文化等方面處於優勢,人口佔總數的大部分。但唐以后,南方在經濟、文化等方面漸佔優勢,人口也佔了總數的大部分。

這就是中國,五千多年來中華民族創造文明、締造歷史的大舞台。

這就是中國,中華民族自立自強、生生不息的家園。

這就是中國,我們美麗、光榮、偉大的祖國。