作者:郭繼民,系廣州南方學院副教授

《張頤論黑格爾》,侯成亞、張桂權、張文達編譯。資料圖片

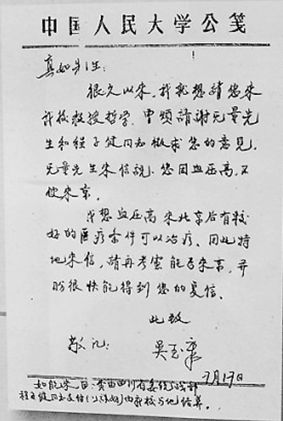

吳玉章致張頤信。資料圖片

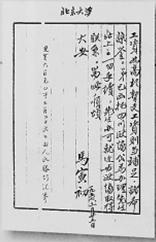

馬寅初致張頤信。資料圖片

馬寅初致張頤信。資料圖片

【大家】

學人小傳

張頤(1887—1969),字真如,又名唯識,四川敘永人。哲學家。1913年赴美國密歇根大學求學,先后獲文學學士、教育碩士、哲學博士學位。1923年獲英國牛津大學哲學博士學位。1924年回國任北京大學哲學教授,1926年任廈門大學副校長,1929年任北京大學哲學系主任,1936年任四川大學教授,1937年代理四川大學校長,1939年任武漢大學(時已遷至四川樂山)教授,抗戰勝利后返回北京大學任教授,1948年回川,1957年回北大任教。著有《黑氏倫理探究》。

歷史上,宋人雲“易學在蜀”﹔現當代,則可曰,“黑學賴川”。此處的“黑學”,是指黑格爾哲學。“黑學”能傳入並扎根中國,實賴三位川人:張頤(1887—1969,四川敘永人)、賀麟(1902—1992,四川金堂人)和楊一之(1912—1989,重慶潼南人)。照直說,若無“三先生”早期的研究、譯介與推廣,中國的“黑學”研究恐怕要另當別論了。關於賀、楊二先生尤其賀先生,學界知之較多:賀先生以翻譯《小邏輯》著稱,楊先生則以翻譯《邏輯學》著稱。

張頤先生幾乎沒有留下任何譯著,且因其成名於20世紀二三十年代,故當今世人對其所知甚少。然而,殊不知,張先生是取得牛津大學博士學位的中國第一人,其博士論文《黑氏倫理探究》出版后,旋被國際學界譽為“東方黑格爾”。關於張氏的學術貢獻,賀麟先生曾有中肯評價:“張真如先生是中國學界專門研究西洋古典哲學的先驅,是北大哲學系多年來注重客觀研究哲學史及哲學名著的朴實學風的范成者,也是中國大學裡最早專門地、正規地講授康德哲學及黑格爾哲學的第一人。”(侯成亞、張桂權、張文達編譯《張頤論黑格爾》)

兀兀求真

張頤先生,字真如,又名唯識,別號丹涯。1887年出生於四川瀘州敘永縣馬嶺鎮一個農村家庭,兄姊九人﹔由於家庭人口多,童年時代,生活相當清苦。六歲時,從其父接受傳統教育(以《四書》為主),一經誦讀,便能記憶﹔其父講解,亦能領悟。父親見他是讀書的苗子,臨終前特囑托張頤諸兄長:要盡可能助其學業,切毋誤其前程。在諸兄的幫助下,尤其在長兄的教育下,張頤學業有所進步。然由於身處僻壤,學術資源、視野有限,張頤即便聰穎,亦難有大成。16歲參加童試,未果,遂生厭棄科舉之意﹔次年,報考川南師范,又未果。后來,他入學於瀘州廖蘊曇孝廉私館,廖見多識廣,弟子眾多,張頤常與同學探討新學。爾時,新學已傳入四川,且有蔚然成風之勢,張頤斯時漸生“出洋求真”之念。

1906年,張頤考入永寧中學堂,彼時科舉已經廢除,同盟學會的楊庶堪、朱叔痴等先生講課之余亦常宣揚革命思想,此外,尚有向楚、胡湘帆等名士相與倡之。后來,經老師楊庶堪介紹,張頤同楊伯廉、陶子琛等七位同學加入同盟會,並結為生死之交,號稱“永寧七君子”。

20歲時,張頤在四川同盟會的領導下建立“勉學會”“乙辛社”等進步組織,又在楊庶堪等領導下積極從事“保路運動”及“重慶起義”,聯絡各地革命組織並傳遞信函。可以看出,青年張頤逐漸走向求“實”的革命道路。

然而,在此過程中,張頤深感其性情不適於政治,當然,更深層原因在於,現實與理想大相徑庭。此時社會雖不安定,然張氏出洋尋求真理的念頭卻愈發強烈:他決心將此生獻於學術與教育事業。當機會來臨時,他便毅然出國留學,於是才有了“兩獲博士”的佳話。

1913年,張頤考取公費資助,遠赴美國密歇根大學攻讀哲學。該校校長安吉爾,為當時美國四大著名校長之一,學校網羅了諸多名教授,這些教授對張氏的影響頗深。初,張頤學邏輯,導師為塞勒斯教授,后學哲學概論,導師為溫萊教授。翌年,學習哲學史及政治哲學,導師為羅維德教授。此間,張頤受溫萊影響,對康德、黑格爾哲學產生興趣,並隨溫萊選讀康德、黑格爾原著。1917年獲學士學位后,張頤轉入研究院。是時,適逢一戰,很多美國學生被征入伍,溫萊教授指導的學生隻有張頤一人。他如魚得水,系統學習了自柏拉圖至黑格爾的歐陸大哲學家的著作,並於1919年夏憑借黑格爾哲學研究論文榮獲哲學博士學位(1918年春獲得碩士學位)。

按常理,獲此殊榮已足矣。斯時,一紙碩士文憑亦足以“暢游”華夏﹔更何況,張氏業已收到北大及四川省政府的任職邀請。然而張頤旨在追求學術,徹底吃透黑格爾哲學,於是又以進修生身份進入牛津大學。所幸的是,在牛津又遇史密斯、韋萊等名師及印度友人哈蓀,為其學術研究創造了有利條件。

1920年夏,張氏以英國亞裡士多德社社員的身份參加國際性哲學會議,一睹國際大哲風採,激發其產生“奔原點”“取真經”的想法。不消說,這裡的“原點”指的就是德國。張頤認為,研究黑格爾須去德國,於是次年春,便轉學德國埃爾朗根(Erlangen)大學研究班,邊學德語邊讀黑氏原著。其間,他與哈蓀一道邀請“黑學”教授白龍錫德(F.Brunst t)專講康德及黑格爾哲學。白氏極推崇黑格爾,視黑氏之語為金科玉律。張頤固欽佩德國學者治學之嚴謹精神,但對其觀點,則並非完全贊同,因張氏對“黑學”已有相當之慧解。1922年,張先生又先后結交了康德專家費欣格(H.Vaihinger,國際著名期刊《康德研究》的創辦者)、黑格爾研究專家拉鬆佐治(Georg Lasson),獲益良多。次年春,張氏用英文撰就《黑氏倫理探究》並進行答辯,榮獲牛津大學哲學博士學位,成為第一位獲得該校博士學位的中國人。

張氏以十年之力研究黑格爾,兩獲哲學博士,凸顯了嚴謹治學、務實求真的卓越品質,被傳為學術佳話。

張先生一生,著述不多,唯一的專著即其博士論文,另有5篇論文。張氏並非刻意不為文,乃求真、唯“識”之主張使然。他認為,無新洞見、新思想,則不必書寫:“年來余對於黑氏哲學,見解雖不無變更,然大體未改,雅不欲亟亟發表文辭,以博視聽。”(《張頤論黑格爾》,第153頁)張氏此見,既與其“求真”主張有關,亦與“黑學”專家對他的影響有關。張氏謂英國“黑學”專家墨克泰加(Mc Taggart)研究“黑學”凡24年,然綜其所作,不過三冊,且其自稱三冊中,頗有不妥之處﹔德國“黑學”專家拉鬆佐治,終生鑽研“黑學”,年近古稀,“然其所作除一小冊外,不過許多校勘者、發刊者導言及注解耳”(同上,第153頁)。

張先生學成回國后,國內學界對黑格爾的研究尚未展開,雖然1926年至1928年,國際知名黑格爾專家對張氏的《黑格爾的倫理學說》給予極高評價,但張先生的著作在國內則是無人回應。張先生認為,自說自話,無交流、無回應、無批判的文章,無益於學術提升與進步,多寫無益。這是他著述不多的又一個原因。

其中還有一段小插曲。張氏學成回國,偶遇留學於密歇根大學的某女士。該女士曾於她父母家盛情宴請張先生。張先生無以為謝,后想到她曾研習教育,興許對哲學感興趣,於是寄大著以表謝意。然而,富有戲劇色彩的是,張先生后來得知:該女士隻要展開該書就睡意襲來,端的成為絕妙的安眠藥,“天下之制催眠劑、賣催眠劑者多矣,余又何必為文發表,奪人利耶”。(《張頤論黑格爾》,第154頁)於是,張氏自歸國之后七年之間,未著一字。加之其后國事多劫,先生輾轉於國內大學,以授業、治校為主﹔且對“黑學”的基本主張未改,故終生惜墨如金。

開拓“黑學”

張頤海外十年,苦心孤詣,所追求者無非“真理”﹔以今觀之,似定位於追求學術的“客觀性”更為准確。由於張氏旨在追求准確理解西洋哲學(尤其是黑格爾哲學)的“本來面目”,故而無論其學術動機還是功夫、方法及洞見,皆高人一著。

張頤對黑格爾哲學,可謂下足了功夫。他的第二篇博士論文以黑格爾倫理學為研究對象,須知,黑格爾並無倫理學專著,“而是混合著或分散於心理學、經濟學、政治學、法學、美學、宗教學和思辨哲學的論述中”(張頤《黑氏倫理探究》),故若研究黑氏倫理思想,須通讀黑氏原著,在整體把握、客觀理解的基礎上,方能尋著關鍵問題並給予展開﹔功夫不到,根本談不上真正的學術研究。

他的《黑氏倫理探究》前五章主要勾勒黑格爾倫理思想,本著讓“黑格爾自己來說”的客觀立場,將分散於諸著作中的倫理思想分門別類勾勒出來。此部分貌似簡單,其實相當吃功夫。第六章在對黑格爾倫理思想總特征進行概括的基礎上,指出了其特點與困難﹔同時,還對黑格爾觀點的發生歷程、來源及影響因素進行了精辟分析。最后三章,主要對黑氏倫理思想展開“評判性的評價或估價”。張氏既能准確地指出其局限甚至錯誤,又能順黑氏思路進行拓展性發揮,足見其深厚功力與學術素養,難怪牛津大學史密斯教授認為“他(指張頤)以他的批評超越了黑格爾”(《張頤論黑格爾》,第5頁)﹔“張博士則公正地鑒別出這位大師的較多的世俗品質,既指出其力量,又指出其軟弱……這種評價是非常公正的,它隻能出自不遠萬裡以外的人之手”。在最后一章即第九章中,張頤以中國倫理為例,在以“中庸之道”糾偏黑氏倫理思想的同時,給出中肯結論,此舉同樣得到史密斯的首肯,“這部著作很可能促進東西方的相互了解”。

觀其整體框架及內容,可知曉其研究思路:通讀文獻——尋找論題——對論題進行客觀分析、評估——在分析的基礎上進行評價、對比與拓展。毋庸置疑,即便在今天,該論著亦具有典范意義。

除了對倫理學的論述外,該著尚有諸多洞見。比如,對辯証法的理解,“辯証法的過程是從最抽象、最不發達的事物到最具體、最成熟的事物的連續不斷的過程”(第101頁)﹔對個人主義的洞見,“天賦人權論的徹底的個人主義是站不住腳的,它的邏輯結果是無政府主義”(第114頁)﹔對意志的詮釋,“真正的意志是通過人類文化的訓練而形成的能力”(第92頁)。此外,還有對形而上學與倫理關系的論述、對倫理與現實的分析、對倫理與國家的處理等,皆為深刻洞見,對於研究黑格爾具有重要參考價值。

由於張先生的博士論文材料可靠、邏輯嚴謹、批評有據、評價客觀,對黑格爾的研究富有卓見,故在西方學界引起較大反響。除了史密斯先生親自作序外,英國的墨鏗惹(J.S.Mckenzie)教授、德國的習爾熙(E.Hirsch)教授相繼在《國際倫理雜志》等知名期刊發表書評。拉鬆在《康德研究》上發表書評,指出“該書對於黑格爾較許多德國作者更為公允”。亦因此書,張頤在國際學術界獲得“東方黑格爾”之贊譽。

張頤先生的貢獻並非限於“取經”意義上的“開風氣”之先,而且在於他真正開啟了國內系統學習、研究黑格爾、康德哲學之先河。誠然,在張頤之前,梁啟超、王國維諸先生亦曾研習康德,但他們的理解著實太粗略,且不說因語言障礙不能完全讀懂原著,即使“二手”資料亦不全面——自然,后人不可過於苛求前人。直到張頤進入北大,康德、黑格爾哲學在中國的傳播才算步入正軌。

張頤傳播西方哲學的“主戰場”在北大,雖然他亦曾在武大、廈大教學,但畢竟為時過短,加之時局動蕩,故影響有限。在北大則不同,初入北大時(1924年秋)即有所獲。張氏在京兩年相繼開設了西方哲學史、教育哲學及康、黑哲學等課程,選課學生頗為踴躍,超出預期,這為傳播德國哲學打下良好的基礎。二入北大(1929年),張氏擔任哲學系主任,更是成績斐然,不少學子受其激發而選擇西方哲學。按其弟子熊偉的說法,“(哲學系一年級)聽張師開的《西洋哲學史》,第二年開《德國哲學課》,第三年開《康德哲學》課,第四年開《黑格爾哲學》課”(熊偉《恩師張頤》),四門課既體現了由宏觀到微觀之思路,亦蘊含了哲學發展內在之邏輯,觀此即能窺見其學識之豐厚。張氏的另一開拓性貢獻在於,憑其人格魅力網羅了諸如馬敘倫、湯用彤、賀麟、金岳霖、鄧以蟄、熊十力、鄭昕、嵇文甫、李証剛、黃方剛等知名教授,健全了哲學的學科建設。誠如賀麟先生言,自張頤先生回國“主持北京大學哲學系,講授康德和黑格爾的哲學時,我們中國才開始有夠得上近代大學標准的哲學系”(賀麟《五十年來的中國哲學》)。

為激發哲學同人的學術動力,開拓哲學的研究視野,一向惜墨如金的張先生率先垂范,應邀撰寫論文,現存的5篇論文有4篇發表於此時,這對國內的哲學普及與研究亦有相當的示范作用。

張先生不僅是一流的學者,同時也是一流的教育家。他善於將西方先進的教育理念引進中國,以助學生追求真理——姑謂之“顯真之術”,此於北大、廈大期間雖有所表現,但畢竟限於職位,故無法全面開展。當被委任四川大學校長時,張先生先進的教育理念得到淋漓盡致之貫徹。

受川大校長任鴻雋邀請,張先生於1936年任教四川,次年代理四川大學校長。上任伊始,張先生發表任職演說,認為川大欲取得進展,尚需進行改造。具體內容為:其一,須提高學生層次,使其與國立大學同等﹔其二,須充實設備,提高研究興趣,使文化水准同歐美大學同等﹔其三,更進一步使中國學術能與歐美各國齊頭並進。張氏說到做到,在其執校期間,採取三個措施:首先,廣納名師。他深知教師的重要性,由於張氏任人唯賢、大公無私,竟使川大一時名流薈萃,譬如朱光潛、周太玄、蒙文通、徐中舒、向楚、楊伯謙、吳大猷、謝文炳、鄧胥功、黃建中、蕭公權……可謂群英薈萃,大大提升了川大的實力和聲譽。其次,多方爭取經費,購置教學儀器設備及圖書,為教師與學生的學習、研究打下堅實基礎。復次,擴大院系並推行“自動學習與自由研究相結合”,堅持“學術與應用相結合”,營造了濃厚的學術氛圍,學校的教學科研皆有明顯進步,學生的成績亦得到提升。

任川大校長期間,張頤傾向進步力量,他曾出任“川大抗敵委員會”主任委員,支持學生的進步運動,中共川大地下黨支部,即在此期間成立。

唯真待人

張頤先生畢生研究西洋哲學(黑格爾哲學),即所謂的“新學”,然其骨子裡流淌的依然是傳統的倫理道德。初看頗扞格,細審視,才明白這更體現了張先生的“真”品性。

張先生在22歲時遵母命與同鄉李氏成婚,后因加入革命團體、留學而離家,直至1924年(37歲)回國,去家凡15年。自成婚起,張頤與妻子李氏幾無聚日,然秉持傳統倫理觀的張先生並未拋棄妻子。張氏歸國不久,即在上海給李氏寫信,邀其出川共同生活。然李氏認為自己乃農村婦女,沒有文化,且畏懼大城市的交際應酬,不願外出,她情願讓張先生另娶。后經楊庶堪、謝慧生等出面協商,征得各方同意,張先生方於1927年與原配辦了離婚手續。又兩年后,經人介紹,張先生與知名人士李幼椿先生之胞姊李琦(碧芸)成婚。張先生對李氏未必有所謂的“愛情”,但對待李氏的做法足以讓后人慨服。須知,彼時正值新文化興起,張先生卻堅守傳統倫理,坦誠對待原配,實屬難能可貴。他與李琦未生育,過繼二胞兄幼子張文達為嗣。夫妻二人始終恩愛有加,牽手共度余生,堪稱楷模。

張頤先生能遠赴西洋求學,得益於“四川省公費留學計劃”,故其心中常懷感念。誠如張文達所言,“先父認為自己原是一名農家子弟,能遠赴歐美留學,完全是四川省公費派遣所致,歸國后久未回川服務,心頗歉然”。(張文達《張頤傳略》)1936年,張頤從國外考察返國,適逢舊友任鴻雋(時任川大校長)邀其回川襄助。為報恩故,張先生欣然入川。半年后,即被任命為代理校長。任職期間,為報鄉恩,張先生竭盡全力以治校。但終因時局動亂,官場腐敗,他又剛正不阿,不曾討好蔣氏政府,任職兩年后即被迫離任。雖然張先生在任不足兩年,卻以先進的教育理念和務實的作風極大地提升了川大的綜合水平。

張頤先生待友真誠,頗具古風。據友人彭用儀記述:在德國留學時,張頤先生聞彭氏初到柏林,便急電彭,協助其進修事宜﹔既到之日,百事關切,無微不至。后,張頤因故離開,又囑其好友哈蓀善為照顧。彭回國任職於成都大學,張先生亦常慰問。

張先生在北大時與魯迅為同事,后南下廈門大學(1926年),又與魯迅先生比鄰而居,因而交往甚好。據張文達記載,“在學問上互相研討,朝夕談心,頗為歡暢,並曾於是年11月17日合影留念”(張文達《張頤年譜》)。魯迅先生在1926年10月23日與許廣平的信中提及,“我所住的這麼一坐大洋樓上,到夜,就隻住著三個人,一張頤教授(上半年在北大,似亦民黨,人很好),一伏園,一即我。”迅翁對交友一向挑剔乃至“刻薄”,然其評價張頤“人很好”三字,足見張先生之人品。

在武大期間,張先生多次受馬一浮邀請,赴樂山烏尤寺復性書院演講。因張先生嚴謹講學,真誠待人,故贏得馬先生敬重。馬氏多次以詩文相贈。張頤先生七十壽辰時,時年已74歲的馬一浮先生專門寄來《壽張丹崖七十》之詩作:“墨辯騶談世並傳,同時顯學數君賢。朱顏常駐青春好,且喜耄年似少年。”馬一浮先生為老派的“名士”,能讓馬先生服膺的學者須同時具備兩個特點:人品佳、學問好。同輩朋友中,大抵隻有熊十力、梁漱溟、謝無量及張頤先生等少數人選。此亦從一側面反映了張先生真誠品質及卓越學識。

對於可造之才,張先生極力相助,弟子熊偉(1911—1994)即其中一例。受張氏影響,熊偉立志學習德國哲學,熊母雖典賣家產,仍湊不足留學德國的學費。張先生聞知便主動為其籌措學費,熊偉入德后若能翻譯康德的《純粹理性批判》,即可獲取中華教育基金的資助。臨行,張氏不僅設宴與熊偉送行,且贈熊偉宋瓷鈞窯筆洗一件,並囑困難時以濟急,至少可售一千塊大洋。不過,由於各種原因,熊先生的翻譯未能“達標”,最終未能獲助。張氏享受出國休假待遇時專門到弗萊堡看望熊偉,熊先生深感慚愧:“我無何令人振奮的成績回報老師,張師亦未以嚴厲姿態加以苛責。”(熊偉《恩師張頤》)張先生對待弟子,可謂寬厚有加。熊偉最終沒有辜負恩師,歸國后回到北大哲學系任教,把海德格爾哲學帶到國內。

因張先生有真學問、真道德,故能先后講學於北大、廈大、武大等名校。他一生四入“北大”,前兩次入北大,前已談及,第三次在抗戰勝利后,西南聯大各校復員,張先生應邀返回北大執教,第四次受邀入北大(1957年)已年屆古稀,身體狀況不佳,然念及北大感情,仍然成行。他還曾受中國人民大學、中山大學之盛邀,皆因故而辭卻。終其一生,張先生實現了青年時代獻身教育與學術的理想。

先生離世已半個世紀之久,然其獻身教育與學術的虔誠之志、其開拓的黑學研究之志業、其求真唯“識”(洞識)的嚴謹治學精神以及坦誠待人之“真人”品格,依然值得后學學習。