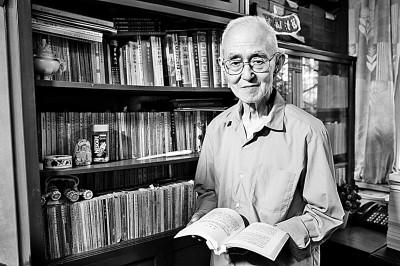

聶石樵 作者提供

聶石樵撰寫的《屈原論稿》 作者提供

聶石樵撰寫的《玉溪生詩醇》 作者提供

聶石樵撰寫的《唐代文學史》 作者提供

聶石樵與夫人鄧魁英 作者提供

【大家】

學人小傳

聶石樵,1927年生,2018年去世,山東蓬萊人。文學史家。1949年考入輔仁大學國文系,1953年在北京師范大學畢業后留校任教。曾任中國詩經學會顧問、中國屈原學會副會長。著有《聶石樵文集》(13冊)。

晚年的聶先生,常常談起師大的一些往事。記得他曾經說起上世紀五十年代一位教育部領導對師大學風的評價,有“師大博而厚,在厚積中創新”的說法。其實,聶先生就是這樣的學者,或者說他正體現了這樣的學風。

代代學人,薪火不盡

先生諱石樵,1927年生,2018年逝世,山東蓬萊人,1949年考入輔仁大學國文系。1952年全國院系調整,輔仁大學與北京師范大學合並為新的北京師范大學,聶先生當時為四年級學生,次年畢業留校,任北京師范大學中文系古代文學教師。此后,歷任講師、副教授、教授,直至九十年代退休。

聶先生曾回憶,剛入學不久即隨學校的隊伍參加在天安門前舉行的開國典禮,心情無比振奮。三年后兩校合並帶來的變化,給聶先生的印象是深刻的。輔仁大學建校略晚,學校的規模不大,著名教授卻不少。校長是史學家陳垣先生,文學院院長是余嘉錫先生,國文系主任是顧隨先生,在他們的主持下,國文系的課程設置重在傳統學問。到了北師大中文系,名教授同樣也不少。民間文學方面有鐘敬文先生,文學理論方面有黃藥眠先生,外國文學方面有穆木天先生、彭慧先生,古代文學則有劉盼遂先生、李長之先生、王汝弼先生和啟功先生。聶先生1953年畢業留校入古代文學教研室,教研室諸位前輩,學問各有專長,並樂於幫帶年輕教師,關系十分融洽。聶先生回憶,對他影響最大的是劉盼遂先生、王汝弼先生和李長之先生。聶先生說:“他們對我的培養決定了我一生的學術生命。”

聶先生常常回憶起劉盼遂先生。劉先生清華國學研究院畢業,業師有王國維、梁啟超、陳寅恪諸先生,同時又從黃季剛習《文心雕龍》,精通小學,善治諸子、文學之書,有《天問校箋》《論衡校箋》《后漢書校箋》等大著存世,是真正的“大師”級學者。聶先生記得,上個世紀五十年代人們討論《胡笳十八拍》是不是蔡琰的作品,有的說真,有的說偽,劉先生的一篇幾百字的文章發表,爭論馬上停息:劉先生的文章說,《胡笳十八拍》用的是“唐韻”。我們至今猶記得聶先生講這段往事時的神情,語音提振,眼光閃亮。聶先生還說,劉盼遂先生當年徒步從西單來到自己挂滿尿布的斗室裡,與他談生活,談治學。談到生活,劉先生提醒不要因生活壓力耽誤了治學﹔談學問,劉先生強調,第一是經書,第二是史書,第三是小學,這是文史工作者學問的根,是基礎,還說,清代許多大學者都治經史。劉先生還把自己收藏重了的圖書送給聶先生,像圖書集成局校印的二十四史,商務印書館藏版的《資治通鑒》《十三經注疏》等五六種珍貴典籍,都是劉先生曾用過的,上面還留有他的墨跡。五十年代,《光明日報》的《文學遺產》副刊很有影響力,這份副刊就發表過劉先生與聶先生合寫的文章,聶先生也因此在學術界嶄露頭角。這就是師大的老師,他們先進帶后學,就是這樣盡心竭力!

對劉盼遂先生,聶先生一生懷有拳拳之心。從八十年代后期開始,聶先生一邊承擔著繁重的教學科研任務,一邊以一己之力搜集整理劉盼遂先生發表在各種刊物上的文章,整理出版了《劉盼遂文集》。說到劉先生晚年的悲慘遭遇,聶先生又有無盡的哀傷。

王汝弼先生曾師從錢玄同、高步瀛、黎錦熙諸先生,主要承襲高步瀛的治學道徑,長於對古書的箋釋。說到高步瀛先生,聶先生認為他最重要的著述是《文選李注義疏》。我們也是從聶先生這裡聽說,當年魯迅先生罵“桐城謬種”“選學妖孽”,“選學”那一句,指的就是高步瀛先生。其實,魯迅的罵,主要針對的是他們的政治立場,而“選學”之罵,反而“罵”出了高步瀛先生的學術擅長。高步瀛先生治學“採摘宏富,剖判入微”,王汝弼先生繼承來了這樣的長處。聶先生說自己注釋李商隱的詩,就是受王汝弼先生的影響,間接地也是受高步瀛影響。聶先生注解的李商隱詩,出版時書名為《玉溪生詩醇》,王先生除了注解一些詩篇外,還幫助他潤色稿件,對稿子中的有關詞語、典故做過修潤和加工。書初版時,王先生已經去世,聶先生還是鄭重其事地將王先生署名為第一作者。

“我不動情感是不能寫作的。”這是聶先生回憶的李長之先生的話。聶先生說,李長之先生的《司馬遷的人格和風格》和他的新中國最早的文學史《中國文學史略稿》都對自己產生了很大影響。

聶先生與啟功先生晚年的友誼也是一段佳話。談起與啟功先生的關系,聶先生常說的話是:“五十年的師生啊!”啟功先生去世后,王寧先生組織召開關於啟功學術的討論會,年事已高的聶先生把自己收藏多年的幾頁啟功先生手寫的稿紙交給會議,后來還印在論文集裡。聶先生介紹說,當年曾就詩詞格律問題請教啟功先生,啟功先生就把對問題的回答寫在了這幾頁紙上。看著那稿紙上清秀的字跡,年深日久而發黃的稿紙,人們關注更多的可能不再是紙上內容,而是這紙上年深日久的情誼。百余年的師范大學,代代學人,就是這樣薪火不盡。

文學史家,一代通儒

聶先生的著述,搜集整理為《聶石樵文集》,共13冊,2015年由中華書局出版。從此書來看,聶先生的學術成果既有收入《古代小說戲曲論叢》《古代詩文論集》(均與鄧魁英先生合作)中的學術論文,也有《屈原論稿》《司馬遷論稿》這樣的專題性研究,還有《楚辭新注》《杜甫選集》(與鄧魁英先生合著)、《玉溪生詩醇》(與王汝弼先生合著)等對經典的注解,再有,就是《先秦兩漢文學史》《魏晉南北朝文學史》《唐代文學史》《古代戲曲小說史略》這幾部文學史著作。在13冊《文集》之外,還有一些著述,如袁行霈主編《中國文學史》的第一冊,聶先生為主編,又如《詩經新注》,聶先生主編,等等。

在古典文學的研究上,聶先生是通儒,這有他和鄧魁英先生合著的《古代小說戲曲論叢》為証。現在大學的古代文學教師,講究分段研究、分段教學,聶先生他們那一輩就不然,作為古代文學的教師,要對文學史上下兩千多年有“打通”的研習,聶先生正是這樣“打通”的學者。上述聶先生的各種著述,從先秦兩漢南北朝一直到元明清,詩歌、散文、小說、戲曲,古典文學幾大主要文類,他都有專深的研究,單就這一點說,也是后學的榜樣。《古代小說戲曲論叢》初版時,啟功先生為之作序,其中還專門介紹說聶先生和鄧先生是學術界一對賢伉。

聶先生對《楚辭》的研究興趣始於上大學時期,后來教學,每有發現,都寫成札記,積累漸多,對《楚辭》就形成了自己的看法。為經典著作注解,在古代是主要的著述形式之一,所謂“我注六經”。對經典著作的專深研究,必經的路子是對經典本身的字句篇章作深細的觸摸和體味,而對古老經典的研究,又像採集多年的礦井,要通過很長的巷道才能到達可以採集的掌子面。聶先生對《楚辭》的研究,對杜甫、李商隱的詩歌研究,都曾下過穿越巷道到達掌子面的大功夫。讀者讀《楚辭新注》,除了收獲注解者的新見,還可以領略《楚辭》研究那漫長“巷道”的曲折。有了對經典作品本身深細的體會,才有《屈原論稿》的縱橫議論。這兩本書出版的時候,筆者還在讀大學,看到當時一次“《楚辭》研究學術會議”的簡報,稱這兩本書是“《楚辭》研究的新成果”。1982年《屈原論稿》在人民文學出版社出版后,著名學者、編輯家周振甫致信聶先生說:“論《離騷》作於初放漢北時,論點極為正確。就這一點說,我認為您超過一代大師魯迅、郭沫若,一代《楚辭》專家游國恩先生。說超過,指這一點說。您對於其他論述,也都見您廣泛地閱讀歷代《楚辭》研究者的著述,博觀約取,立論精辟。”后來,著名《楚辭》研究者馬茂元先生在他主編的《楚辭要籍解題》中評價《屈原論稿》“善於將文、史、哲互相貫通,深入考察有關問題,提出一些新的見解”。湯炳正先生在《光明日報》發表的文章中也稱贊《屈原論稿》對於屈原思想儒法之變的分析。

聶先生年輕時與王汝弼先生合作注解李商隱,王先生說既然注就要“把李義山詩注活了”,這也是聶先生注杜甫詩的追求。《杜甫選集》是他與鄧魁英先生合作的。老二位在那特殊的年代屬於“白專”,都是“靠邊站”的,教學停止,有一段時間聶先生還為自己爭取過一個燒鍋爐的工作。后來鄧先生讓我們幾位學生看家裡老照片,有一張就是聶先生燒鍋爐時照的,頭戴一頂大棉帽子。就是在這段時間裡,聶先生與鄧先生一起選注杜甫。做這樣的工作,聶先生后來說,本是不指望發表、出版的,隻為一點精神上的寄托。以情感寄托、精神致敬的方式著述,是聶先生論著的一個特點,由此他還寫了《司馬遷論稿》。有一次師生談話時,聶先生說,《史記》是字字血淚的。對這位兩千年前的大文學家、大史學家,聶先生力圖准確理解與評價。他曾說起司馬遷在新中國學術界的評價。自新中國成立以來,隨著政治形勢的變化,不同時期有不同的看法,有些問題爭論比較激烈,分歧也比較大。聶先生說,司馬遷寫史,“不虛美,不隱惡”,評價司馬遷,也應該這樣。既要說明他在當時歷史條件下提出了哪些新思想、新問題,又要看到他的不足﹔既要陳述他對史學和文學等各方面的貢獻,又指出他的歷史局限性。聶先生說,他是注意從史學、文學統一的角度進行評價的。以歷史、文學的統一關注作家,關注文學,是聶先生一以貫之的治學風范。

幾十年師大老師,聶先生常教的是文學史。像我們這些九十年代師從其學習的人應該都記得,老師常常囑咐:不要跟著那些新理論亂跑,要注意基本典籍,注意對作家作品的熟悉。我們當時心裡多少有些不服氣,越到后來越覺得這不是老生常談。聶先生之所以這樣囑咐學生,源於他自己年輕時的教訓。“文革”結束后,聶先生對自己講授中國文學史的經歷進行了反思,“有不勝愧悔之感”。因而,他晚年寫文學史,講究“求真”,而聶先生所謂的“真”,就是重史實、重証據,用事實說明問題,尊重文學史辯証的發展過程,不能從主觀願望、理論模式出發,更不能從某些現實需要出發,那樣做並非“古為今用”,隻能歪曲文學史。聶先生要寫“實事求是”的文學史,要寫“修辭立其誠”的文學史。

整理自己早年古代文學史各階段的講稿,將其提升為斷代的文學史,是聶先生退休后傾力完成的工作。從《先秦兩漢文學史》到《元明清小說戲曲史略》,聶先生基本把古代文學史寫通了。聶先生修史,如上所說,意在“求真”,而聶先生心目中的“求真”,就是古人所說的“知人論世”和“以意逆志”。前者表現為以下兩方面:其一,對文學作品所賴以發生的時代社會環境加以重建﹔其二,構建同類文體之間、不同文體之間的影響關系,以便從社會、政治、思想、文化諸方面說明一個時期某一種文學體裁、文學風格、文學流派和文人集團之形成、發展、衰落的原因,即從文化的角度切實說明某種文學現象的產生,乃歷史發展之必然。后者,則表現為對作家作品的深究,從而衡定其在文學史上的地位。

寫作自己的文學史之前,聶先生歸納過已有文學史的幾種寫法,有的是按時代選擇和排列作家作品,有的是以某種思想或美學觀念為標准選擇作家作品,有的則是以文體發展的線索來安排作品。聶先生選擇的是后一種,認為這是考察文學源流的最老實也是最好的方法。聶先生說,1966年以前自己講文學史,採用的是前者,一部文學史好像一部作家作品論。如此,倫理和政治的觀念就顯得更為重要,這樣做,是跟隨當時的形勢走,其實是貶低了文學史的“文學性”。採取文體為本位的方式,好處是可以像劉勰《文心雕龍》所說,“振葉以尋根,觀瀾而索源”,可以形成最自然、最具有連續性和階段性的史學敘述。聶先生認為,具有連續、階段性特征的不是某些觀念,而是文體自身的演變與分化,也隻有文體的線索,最可以將數千年的文學史貫穿起來,形成一個發展的整體。聶先生寫自己的文學史時,對學術界的各種探索,聶先生是肯定的,但是對一些說法,如以“人性發展”來結構文學史,聶先生表示懷疑,說,如何才能認定明清的人性觀念一定比唐宋更進步呢?這就難免有些勉強了。

聶先生說,他寫的文學史,為的是方便學生的學習。評論家、文學評論家撰寫的文學史,偏重在綜合論述,一般不重具體事實分析。聶先生寫文學史更著眼於學生的接受,對作家、作品及文學史之史實、現象,重視從具體分析出發,再加以綜合論述,得出恰當的評價。這樣可以使學生從感性到理性,以免形成概念化傾向,影響學生對知識全面扎實的掌握,這是他長期教學工作形成的習慣。

聶先生寫文學史的大框架,大體是按朝代劃分的,因為每一個朝代社會政治文教等方面都會變化,而古代文學的創作主體,很長一段時間是士大夫,受政治文教政策影響大。不過,一些時代的劃分,還需要作具體分析。如秦在制度上與漢是一致的,都是中央集權制國家,前后相承,但文學卻不發達,僅有雜賦若干篇、《仙真人詩》和李斯的銘文等,是戰國文風的延續,所以,他在《先秦兩漢文學史》中是將秦文學歸屬戰國文學之末的。再如,一般文學史往往將六朝文學置於建安至兩晉這一系統中,往往又將隋代文學歸屬於唐代系統。聶先生以為這不妥。六朝從歷史角度而言起於吳、東晉,而就文學史講,劉宋時是六朝文學的開端,所以在《魏晉南北朝文學史》中,六朝文學從劉宋開始。隋、唐在制度上前后相承,論文學,隋朝卻是六朝文風的余緒,所以聶先生將隋朝文學附於六朝之末。

以文體為本位觀察文學史變遷,聶先生的文學史有許多重要而有趣的發現。例如在《唐代文學史》中,聶先生這樣說道:“盛唐詩是在對立中發展著。幾乎每一時期都有兩個相反的流派出現,一派偏重於對傳統的體裁、詩風的繼承,一派則在原有之領域中作新的開拓。如王維、孟浩然等是繼承陶淵明玄言詩系統發展而來,岑參、高適等則是採用樂府形式反映社會現實,二者是對立的。又如李白是繼承古詩的傳統進行創作,杜甫則是重在律體之創立,二者也是對立的。這種相反的對立形勢,發展到中唐,又出現韓愈等與元稹、白居易等的對立,唐代詩歌便在這種對立中發展著。”這是很有啟發性的概括。也是由於同樣的原因,一些過去在文學史論述中地位不高的作家作品,得到了重新的認識與論定。例如南朝作家沈約、徐陵、陳叔寶、江總等,在聶先生的文學史前,這些作家是被輕視的,可是這些作家在詩歌文體及語言上的貢獻卻是巨大的,所以聶先生在《魏晉南北朝文學史》“文人擬樂府”這樣的題目下,討論這些作家在詩歌主題和格律修辭方面的貢獻,論定其上承兩漢樂府,下開唐宋聲詩的歷史地位。

文學史發展必然表現為具體作品內涵形式上的變化,因而文學史寫作必定伴隨對具體作品的剖析取証。聶先生解讀作品主要採取“以史証詩”的方法,將具體作品放到具體的歷史條件下,引用大量的史料,來挖掘揭示作品真實的內涵,絕不人雲亦雲。例如曹植《名都篇》,學者多褒揚,認為有所諷喻,但具體諷喻的對象,則不甚了了。聶先生征引《藝文類聚》《初學記》等所記載的曹丕《答繁欽書》和《與吳質書》《典論·論文》等文獻,認為《名都篇》“疑為刺丕之‘內作色荒,外作禽荒’”的詩篇。這樣的例子在他的幾部文學史中著實不少。聶先生寫文學史,有宏觀大見,那是因為他對整個古代文學歷程有“打通”的研究﹔以文體為本位,是因有對自己多年教學的反思及對同類著述的比較﹔他那些對例証作品不同尋常的解讀,是因為聶先生有從前輩學者那裡傳承下來的治學“金針”。

師大古典文學有博士點,是聶先生申請並獲得國家學位部門批准的。上世紀八十年代,聶先生開始帶研究生,二十多年間培養了一批學有專長的學者。這與聶先生的學風民主有關,從論文選題到寫作,他都充分尊重學生的興趣。老師也會不斷提醒學生,要讀正經的書,選題也應該有可持續的研究性。另外,老師還常說,你們將來大多要做大學老師,論文選題不要太偏冷,那樣不利於教學。記得有一次,一位同學開題,老師把所有在讀的學生召集在一起,對同學的論文提綱發表意見,這與論文開題隻有教師參加是很不同的。

聶先生的研究生教學很成功,卻不善於給本科生上課。給本科生上課,學問不是問題,有麻煩的是聶先生那拖泥帶水的普通話。到先生晚年的時候,有一次到老師家去,鄧先生還跟我們講聶先生“主席(食)吃什麼”的笑話。鄉音難改,正是聶先生性格的一種表現。先生為人謹慎謙和,在一些涉及原則的事情上又是倔強的。他的退休,很大程度上就是因為性子直,得罪了人。那時,我們還在讀博士,《先秦兩漢文學史》出版不久。可是,聶先生並未因此而放棄已經開始的文學史寫作。退休了也是師大老師,有了空閑正好修史。以后,一直到耄耋之年,我們每次去老師家,都看到他在那裡伏案寫作。聶先生曾說,當老師的,退不退休,都是在家看書寫文章。為古典文學修史,在先生,是事業,也是責任。

讀先生的各種學術著作,總會被著作中的前言后語所感動。如《屈原論稿》的后語:“回首往事,在那夏雲暑雨、冬月祁寒之時和熒熒子夜、青燈欲蕊之際,凝神沉思、染於翰墨之情景,猶歷歷在目。然而在這大半生的歷程中,究竟做了些什麼呢?庄子有雲:‘終身役役而不見其成功,苶然疲役而不知其所歸,可不哀邪!’正道出我此時此際的心境,可謂異世共慨,千古同悲!”這樣的情緒,聶先生在一般的師生交往中是從不表現的,這也使我們這些做學生的多少有些不解。晚年在接受《文藝研究》採訪時,聶先生對此做了解釋:“這首先應該是身世之感吧。我少年鄙鈍,不曉世事,及長負笈游學於京師,家貧不足以自給,每個假期都為學校圖書館抄錄目錄卡片,以求豁免學費,困厄淒苦之情難以言表。畢業之后,生活仍極清貧,可謂薄祿作無窮之祟,‘白專’結不解之仇,多受磨難,而內心抑郁,幸可寄情古人,而屈原、司馬遷、杜甫、李商隱,此皆心懷憤懣而以情動人者,浸淫其間,又不能不深受感染,所以,受古代文學之憂傷氣質的熏陶,也是一個原因吧。”讀了這樣的深度表白,我們這些做學生的才恍然明白,原來老師對於古典,存在著這樣的契悟。老師的研究,是學術的,也是生命情感的。聶先生是典型的書齋學者,寧靜安詳,與世無爭,正所謂靜水流深,深潛的研究伴隨的是生命情調上的共鳴。

(作者:李山、過常寶,均系北京師范大學文學院教授)