山東大學歷史文化學院崔大庸主持完成的國家社會科學基金項目《洛庄漢墓陪葬坑發掘報告》(項目批准號為:12AKG001),最終成果為同名專著。課題組成員有:寧蔭棠、高繼習、郭俊峰、劉劍。

洛庄漢墓位於濟南市章丘市(2017年改設為區)棗園鎮洛庄村西約1公裡的平原上,西距漢代濟南國(郡)治所約6公裡。1999年6月26日,因取土在墓室的南側暴露出一批銅器,章丘市博物館聞訊進行了緊急清理,共出土各類銅器達90余件(后被編為5號坑)。同年7月8日至8月22日,濟南市考古研究所對洛庄漢墓外圍所暴露出的陪葬坑進行了搶救性調查和清理工作,發現大型陪葬坑9座,出土各類遺物400余件。到2002年春節前,經過幾個階段的工作,共在墓室周圍發現處於不同層位和不同類型的陪葬坑和祭祀坑36座,在東墓道南北兩側發現幾組罕見的建筑遺跡,前后共出土各類遺物3000余件,基本探明了遺跡分布情況。因其具有的重大學術價值,被評為2000年度全國十大考古發現之一。

一 規模宏大的封土

經鑽探和地表勘察,封土平面基本呈方形,底部邊長約150米,現存封土最高處距原地表3米,最低處不足1米,絕大部分已成為農田,破壞相當嚴重。封土夯筑而成,近墓室部位及上部較堅硬,四周漸次變鬆。據村民介紹和早期文物普查資料可知,其封土堆的高度原來在20米以上。

墓葬方向基本為東西向,平面結構呈“中”字形,東西墓道由內向外呈階梯狀收縮,東墓道長近100米,西墓道長約40米。從封土及墓室局部剖面可看出,墓室分為兩個部分:下半部分為在原地表向下挖掘而成墓室,此處暫稱為地下墓室﹔后又在地下墓室開口面上的周邊,夯筑起一周高約2米的“圍牆”,形成一個大墓壙,暫稱為“地上墓室”。地上墓室開口面積約35×37米,向下內縮成階梯狀與地下墓室相接。這種“地上墓室”的做法,在山東地區戰國時期的大墓中多有所見,因此可以判斷其總體結構具有齊文化的地域特點。

二 已見諸侯王墓中陪葬坑和祭祀坑數量最多

洛庄漢墓所發現的遺跡現象大致可分為三大類:第一類為大陪葬坑﹔第二類為小陪葬坑﹔第三類為建筑遺跡。其中各類陪葬坑共計36座,是目前所知諸侯王墓中發現數量最多的一座。按這些遺跡在墓葬開口地表及在封土中開口的不同層位,可將它們分為三個層次。

第一層,均為小型坑,開口與地上墓室的高度同屬一個平面,打破夯土,主要分布於西墓道南、北兩側較遠的地方,這些避開西墓道中部的遺跡呈兩翼狀分布於墓道和墓室南北兩側。這一層開口的祭祀坑共9座。

第二層,也為小型坑,開口距原地表1米左右,打破夯土,主要分布於西墓道之上和東西墓道兩側較近處。共12座。

第三層,15座大型陪葬坑(1∼12、14、15、34),均開口於原地表,

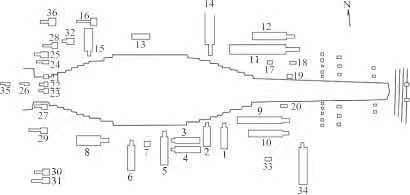

圖1陪葬坑位置平面圖

即與地下墓室開口同屬一個層面。這些大型陪葬坑大體以墓室為中軸線,南北對稱排列,南側數量略多於北側,有的成雙並列而排,有的單處一地,但大體上可看出一些規律。

三 陪葬坑的性質復雜多樣、內涵豐富

36座陪葬坑按其性質大體可以分成以下幾種。

(一)兵器類

主要有1號坑和2號坑,這兩座陪葬坑破壞均較嚴重。其中1號坑僅北部剩約1米,未發現任何遺物。從已破壞的坑邊地面散落著不少鐵鎧甲殘片,及村民傳說———這裡曾出土過成束的箭鏃之類文物,可以推測此坑應為隨葬兵器的陪葬坑。2號坑僅南部殘存一小部分,在底部發現兩處盾牌的殘跡,推測此坑也為兵器坑。

(二)倉儲類

主要存放生活用品及相關動植物,有3、4、5、6號四座陪葬坑。3號坑位於主墓室南側,東西向,坑內隨葬品自西向東為:西部為2件漆案,其上各有一枚“呂大官印”的封泥,中部有陶器,東部主要是炭化的谷物和動物骨骼,特別重要的是發現了十多枚封泥,均為“呂大官印”。4號坑東部主要放置著各種禽類,有雞、各種鳥類等,另外還發現了一箱雞蛋和一些魚骨,西部放置漆木箱,附有合頁、鋪首銜環等銅質飾件。入口處堆放有約100公斤的木炭,出土“呂內史印”封泥5枚。

5號坑呈南北向,在北部約3米見方的范圍內清理出銅器90余件,種類有鼎、盆、匜、勺等,大多數銅器上帶有“齊”字銘文。剩余的部分主要隨葬有大量漆器和陶器。個別漆器底面刻有“齊大宮”“北宮”等銘文。另外在坑的西南角和中部發現2套銅權和4件銅量器及“呂大官丞”封泥1枚。6號坑與5號坑同向,但相距較遠,僅存殘底,出土帶有天干地支的長方形骨牌、泥丸半兩錢。

(三)“探測水源類”

7號坑在墓室南側正中,基本呈正方形,深達11.6米,直到基岩。坑內填土純淨,未經夯打,除在坑底發現一小片灰燼痕跡外,未發現任何遺存。結合該坑在墓葬中的特殊位置,以及該區域現代水文地質特征,推測其應為修建墓室而進行地下水位探測的特殊遺跡。此觀點如能成立,將是我國古代墓葬首次發現的此類屬性的探測坑。

(四)儀仗類

主要有8、10、12、15號坑,它們分別位於墓室的四個角,顯然有意安排。坑內主要埋葬的是儀仗類的木俑、木馬和木偶車,均腐朽殆盡,僅能從部分彩色痕跡看出種類。如木俑的種類有儀仗俑、御俑、牽馬俑等。木馬有白、黑、棗紅等顏色。另有成排的木質偶車等。漢初的陪葬品中儀仗類一般多見陶制品,而洛庄漢墓陪葬坑中發現如此大量的木制品,在同類墓葬中尚屬罕見。有的學者提出這是級別高的象征,有的學者認為是地方特點,但因沒有更多的直接証據,尚不好做出最后的判斷。

另外,在16號坑和36號坑中還出土了大量泥制兵俑方陣,也可歸入此類。

(五)車馬出行類

9號坑和10號坑當屬此類,它們分別緊靠著東墓道的南北兩側,位置突出。其中,9號坑內有土生馬7匹,犬10隻。其中有6匹馬為成對放置,周圍出土純金、鎏金、青銅、鐵質、骨質等馬具與馬飾,計有300余件。其中純金馬飾共計40件,總重量600余克。10隻犬位於坑內的最西部,均有用銅環和海貝組成的項圈。需要特別指出的是,9號坑的馬具極具特色,大部分是具有北方草原風格的飾件,而且是品質越高的越具有北方草原的風格。如大量的金器幾乎全是同一風格,有些在中原地區,甚至北方草原地區也屬首次發現,如純金的熊頭飾等。還有個別的骨制品,其制作方法和紋樣,均富有北方草原風格。如此集中地出土一批北方草原風格的馬具,且出自“原配”的馬身上,尚屬首次發現,其性質及背后所包含的歷史信息,當引起足夠的重視。如果再與墓主人的特殊身份相聯系,這批特殊馬具,乃至馬匹的來源,將是一個極其重要的課題。

與9號坑馬具形成鮮明對比的是11號坑中馬車,有銘文顯示,這批馬車則來源於長安的官府。11號坑共埋葬有三輛大車,每車駟馬,車馬飾件齊全,均為實用馬車。其中1號車為立車,2號車為安車,3號車為一輛大安車,或為辒辌車。這三輛車,均“金涂五末”“朱輪華轂”,完全符合諸侯王一級的配制。

(六)樂器類

隻有14號坑屬於此類。共出土整整一坑樂器,共有140余件,主要有青銅編鐘一套19件,編磬六套107件,瑟7面,建鼓一架,懸鼓一架,竽(笙)1件,錞於鉦鐸一架3件,銅鈴一套8件,瑟鑰3件等。經權威音樂考古專家鑒定,均為實用器。特別是14件鈕鐘經測試就有4個八度,僅比曾侯乙墓少一個八度。而一次發現107件編磬,幾乎相當於漢代發現的實用編磬之和,且經測音鑒定,音階齊全,音色優美,可直接演奏古今樂曲。這批樂器的發現在音樂考古史上佔有極其重要的地位。

另外,在36號坑還發現了泥俑“演奏隊”,和木制的編磬等小型明器。

(七)動物類

僅見於34號坑,之所以將其單獨列出,是因為這座陪葬內全部埋葬的整隻動物,計有豬、羊、狗、兔等,僅暴露出可清點的就達130余具,其與其他陪葬坑中隻出土局部動物骨骼完全不同,可看出其中的特殊作用。一次用這麼多活體動物隨葬,在以往的考古發現中還極為罕見。

(八)祭祀坑

洛庄漢墓發現大量的小型陪葬坑,它們與大型陪葬坑不在一個層位上,因此有的專家提出稱其為“祭祀坑”比較合適,我們也認為,這種叫法有利於與大型陪葬坑相區別,故從之。

這類祭祀坑的建造方式和形制基本相同,平面或方形或長方形,均有向西開的通道,坑內用多少不一的圓木豎立四周,頂部也大多用圓木封頂。坑有的為單層,有的為三層,主要陪葬少量木俑、木馬、木偶車,以及少量陶器、漆器等,個別有動物、魚類骨骼等。其中比較特殊的是16號坑和36號坑,兩坑內出土了大量泥制兵俑,並可看出似為按“軍陣”排列,且手中均持有“兵器”,背面畫有箭箙。這種用泥制俑作為隨葬品的做法,在此前的考古發現中極為罕見,現在還無法判斷出是地域文化的特點,還是因制作時間關系而形成的“急就章”。總之,這批泥俑雖不是很“起眼”,但也應引起學術界的關注。

此外,這種類型的祭祀坑在以往各種規模的漢代墓葬考古發現中極為少見,且分布於地上墓室這一層面,顯然是在封土建造過程中修建而成的,這種修建過程中的特殊活動當然應有其重要用意,但囿於此前此類遺跡幾乎未被發現過的客觀情況,要在這裡將其說清楚顯然也不是一件容易的事。這種現象是齊地固有的傳統,還是一種新的“發明”,還需作進一步地深入探討。

(九)東墓道兩側的“禮儀”建筑遺跡

漢代原地表發現的另一組重要的遺跡現象是位於東墓道南北兩側的一些“夯土”遺跡,它們南北成排,相距非常有規律。這些遺跡面積大小不一,小的隻有40厘米見方,大的也隻有1平方米多一些。其共同的特點是,表面平整,有明顯的夯打整平痕跡。經解剖其下實為柱洞。

如K207其東西通長172厘米,最深處42厘米。主柱洞為先挖一圓形深穴,然后在中心立柱,周圍回填土夯實,解剖時隻見一直徑32厘米、深35厘米的小洞,應為原來柱子的直徑。此坑表面夯打得很好,看不出有一絲柱洞的痕跡,這就証明了這些柱洞是在建筑物用完后,拔走柱子,重新回填的。也就是說,這裡的建筑物存在的時間是在修墓或入葬時,為舉行某種儀式而特意修建的,待墓葬回填后,便把這些建筑拆掉,並將柱洞重新回填夯平。這在以前的同類墓葬考古中也極為少見,對於研究漢代高層次葬禮具有重要的學術價值。

四 墓主是漢初呂國國王呂台

從目前所發現的墓葬形制和出土遺物綜合分析,其年代應在西漢早期。從陪葬坑中發現的“呂大官印”“呂內史印”“呂大行印”等帶“呂”字的封泥來看,該墓應與呂姓有關。《漢書·高五王傳》:“明年,惠帝崩,呂太后稱制。元年,以其兄子鄜侯呂台為呂王,割齊之濟南郡為呂王奉邑。”《漢書·異姓諸侯王表》又載:“惠帝七年初置呂國。高后元年四月辛卯,王呂台始,高后兄子。高后二年,台薨,謚曰肅。子嘉嗣為王。高后六年,嘉坐驕廢。十一月,王呂產始。高后七年,產徙梁。十一月丁巳,王大始,故平昌侯。”這4位國王中隻有前兩位在位時都治濟南,而呂嘉先是被廢,后在滅呂中被誅,因此洛庄漢墓的墓主人應是第一任國王呂台。呂台就國后第二年即去世,因此該墓葬的年代應為公元前186年之后。洛庄漢墓西距漢濟南郡治東平陵城僅6公裡,這在地理位置上也當為呂台墓提供了証據。

另外,從文獻記載可知,西漢時期隻有呂后時期封過一次呂國,而從出土的呂姓封泥也可確定,洛庄漢墓的年代不會超出西漢早期呂國存在的階段,即公元前187∼180年。此墓應屬目前我國發現的漢代諸侯王陵中年代較早的一座,也應是已發現的唯一的一座呂姓諸侯王墓。正因為墓主處於呂氏最興盛之時,加上其特殊的身份地位,才有如此規模宏大、結構復雜、極具豪華的陪葬配置。