作者系國家社科基金重大項目“河南焦作府城遺址考古發掘資料整理與綜合研究”首席專家、首都師范大學歷史學院教授

習近平總書記在致仰韶文化發現和中國現代考古學誕生100周年的賀信中指出,100年來,幾代考古人篳路藍縷、不懈努力,取得一系列重大考古發現,展現了中華文明起源、發展脈絡、燦爛成就和對世界文明的重大貢獻,為更好認識源遠流長、博大精深的中華文明發揮了重要作用。

隨著1921年瑞典考古學家安特生對河南澠池仰韶村遺址的發掘,拉開了中國現代考古學的序幕。

基於仰韶村遺址的重要性和代表性,考古學家遂將距今7000—5000年前黃河中游地區的考古學文化統一命名為仰韶文化。100年來,仰韶文化的重大考古發現不斷問世,西安半坡、臨潼姜寨、甘肅大地灣、陝縣廟底溝、鄭州大河村、靈寶北陽平聚落群以及新近發現的鞏義雙槐樹等遺址,拓展著人們對遠古彩陶文明的認知與想象。可以說,中國史前文化中研究時間最長、學術成果最豐富的是仰韶文化。

而仰韶文化遺存中最引人入勝的,當屬圖樣神秘、線條恣意的彩陶。中國早期的文明,最先被陶器所散發的質朴光澤照耀。它們是遠古人類智慧、藝術與思想的結晶,是開啟仰韶文化的一把密匙,是窺見早期社會的一方鏡面。在眾多仰韶文化遺址中,河南汝州洪山廟出土的彩陶最為璀璨奪目,是仰韶文化考古的重大發現。洪山廟發現了迄今仰韶文化最大的彩陶瓮棺合葬墓,距今約5500年左右。瓮棺上繪飾的圖案種類繁多、內容廣泛,是我國仰韶文化遺址中獨一無二的遺存。

從種種考古發現后的文化現象看,洪山廟所在的地區早在距今5500年前的廟底溝類型時期,社會就已步入文化大發展、大繁榮階段。而我們對洪山廟仰韶彩陶的觀察,不僅是仰韶文化傳統研究的延續,更是中國考古百年歷程的再思與回望,是對華夏文明源頭的檢視與校准。

石破天驚:神秘的瓮棺大墓

洪山廟遺址位於河南汝州市區東北約2.5千米的騎嶺鄉洪山廟村東南。1989年秋,在配合焦枝鐵路復線考古調查時考古工作者發現了該遺址,並發掘出仰韶文化瓮棺大墓。實際上,洪山廟瓮棺大墓的發現是個偶然。考古發掘最初依據鑽探情況在遺址東部鐵路復線的施工區域進行布方。清理探方地層時,工地周邊聚集了大批前來觀望的村民﹔看到幾天來隻清理出一些“瓦渣”樣的紅色碎陶片,有熱心者當即提供了“完整瓦罐”的重要線索。在指引下,考古隊發現了多個完整的“伊川缸”(因此類成人瓮棺在河南伊川土門遺址首次發現而被命名為“伊川缸”),從而判斷這一區域應為一片仰韶瓮棺葬分布區,並以這一區域為中心重新布方發掘,震驚學界的洪山廟遺址仰韶大型瓮棺合葬墓遺存就這樣橫空出世了。它的發現,獲得了國內學術界的高度關注,鑒於其重要意義,很快收錄於《中國考古學·新石器時代卷》。

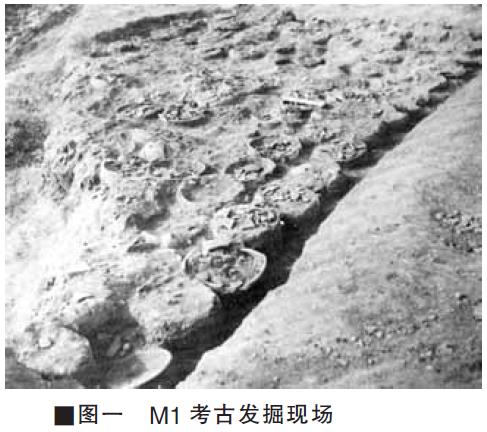

這座墓葬(編號M1)墓口長6.30米、寬3.50米,是目前我國發現的最早、最大的瓮棺合葬墓。墓內共出土瓮棺136座,分13排,每排16座左右﹔各排內部可觀察到3—5個成組集中的現象。其中,大墓已被近代水渠破壞掉了一部分,如果保存完整下葬規模可達200人。作為葬具的瓮棺為泥質紅陶大口缸,每個缸約五六十厘米高,有蓋,蓋和缸的口沿下都有3—5個鋬,以便上下扣合綁定,將人骨安放穩妥。每個缸裡安置一個人,頭骨置於中央,盆骨、四肢骨豎直靠在頭骨周圍,肋骨、脊椎骨等置於下部(圖一)。

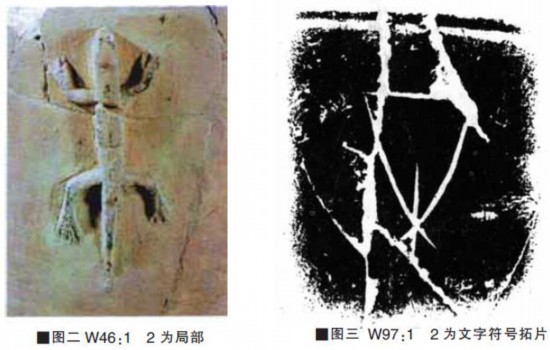

洪山廟M1不僅是仰韶文化最大的瓮棺合葬墓,更是仰韶彩陶藝術的集大成者。經過對瓮棺文物的整理與清洗,我們發現這些剛出土時附著鈣化厚泥土的瓮棺,幾乎每一個都繪有巨幅彩陶圖案。這批瓮棺是在加工好的陶坯上用黑、白、紅等多種天然礦物繪成裝飾性圖案,再經打磨,最后入窯燒制而成。彩繪紋樣經焙燒后,與陶衣結合緊密,不宜剝落。彩繪之外,瓮棺上也出現了立體的動物、人物等或與圖騰相關的圖像,如器蓋上捏塑有鳥、熊,以及少量陶缸上腹部貼塑或刻畫出蜥蜴。如陶缸W46:1上腹部雕塑出一條頭朝上的蜥蜴,體長14厘米,扁圓首,身體長方,細尾,四肢對稱曲伏於器壁,作欲捕獵物之狀(圖二W46:1 1、2)。此外還有人物、文字符號等(圖三W97:1 1、2)。

這些彩繪圖案和雕塑動物、人物形象的發現,彰顯出洪山廟遺址的文化價值。從繪畫內容來看,洪山廟彩陶彩繪與仰韶文化半坡類型的魚紋、廟底溝類型的幾何紋、鳥紋有著顯著的區別,表現出文化獨特性,勾勒出別具特色的中原彩陶文化圖景。

廣域萬象:豐富的彩繪圖案

洪山廟M1的很多瓮棺上都飾有彩繪圖案,彩繪的內容十分豐富,大致可分為人體類、動物類、神話故事類、工具類和天體(日月)類五種。

第一,人體圖案。(一)整體人像。計分兩種:一種是彩繪和貼塑相結合的裸體人物形象,一種是泥塑人物形象。陶缸圖四W39:1腹中部有一個塑繪結合的圖案,彩繪為一正面人形,兩腿屈蹲,肚子圓鼓,頭部和上肢殘缺﹔貼塑部位於人像小腹下,以泥條貼塑而成,應為男性生殖器。(圖四W39:1)洪山廟陶缸上的塑繪人形也與商代青銅器上的裸體神人表現出相似的構圖意匠。收藏於日本泉屋博物館的商代青銅鼓,鼓中心的神人也是正面蹲坐,裸體,雙手高舉﹔類似的神人形象也見於四川三星堆遺址。陶缸的另一面有一彩繪圖像,下方呈近方形,上方已殘,也可能是一裸體人形,只是更加抽象而已。陶缸W82:1外部亦有泥塑人形,無彩繪,僅存腿和足。實際上,裸體人像在我國古代文獻中多有記載,如《韓非子》就將古代披頭散發、赤身裸體者稱作神或精靈。

(二)人體局部形象。多表現四肢與眼睛。陶缸W104:1上腹部的彩繪圖案呈“![]() ”形,左側為一圓角方形,右側伸出四條寬帶狀平行線,應為展開的“手”形。從手掌和手指之間有部分空缺的縫隙可以看出,這幅圖案應該是先民在陶缸成形后,以手掌涂上棕色顏料再按壓於陶缸外壁而成(圖五W104:1)。陶缸W23:1腹部彩繪圖案已殘,僅存下部。圖像底平,弧頂,中間為一扁圓圈,應為人的眼睛。眼睛圖像在早期中國的考古遺存時有發現。舞陽賈湖遺址裴李崗文化龜腹甲下腹右側有一個“

”形,左側為一圓角方形,右側伸出四條寬帶狀平行線,應為展開的“手”形。從手掌和手指之間有部分空缺的縫隙可以看出,這幅圖案應該是先民在陶缸成形后,以手掌涂上棕色顏料再按壓於陶缸外壁而成(圖五W104:1)。陶缸W23:1腹部彩繪圖案已殘,僅存下部。圖像底平,弧頂,中間為一扁圓圈,應為人的眼睛。眼睛圖像在早期中國的考古遺存時有發現。舞陽賈湖遺址裴李崗文化龜腹甲下腹右側有一個“![]() ”形刻符,是目前考古發掘中見到的最早的眼睛紋。四川三星堆遺址二號祭祀坑中也出土了多件菱形眼形器和勾雲形眼形飾,惟妙惟肖﹔同出的青銅人面具著重突出眼睛部位﹔玉石器上的祭祀文字亦有“目”字。以此推之,洪山廟陶缸上的彩繪眼睛圖案也應具有一定宗教意涵。

”形刻符,是目前考古發掘中見到的最早的眼睛紋。四川三星堆遺址二號祭祀坑中也出土了多件菱形眼形器和勾雲形眼形飾,惟妙惟肖﹔同出的青銅人面具著重突出眼睛部位﹔玉石器上的祭祀文字亦有“目”字。以此推之,洪山廟陶缸上的彩繪眼睛圖案也應具有一定宗教意涵。

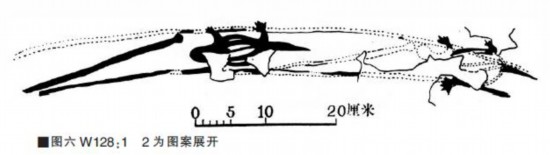

第二,動物類圖案。洪山廟文化展現出仰韶文化大河文明的特質,彩繪動物圖案多與水相關。(一)鱷魚紋(龍紋)。陶缸W128:1腹部經過磨光,繪寬帶狀白彩一周,以深棕彩為白彩勾邊,中間繪出二組圖案,對稱分布於陶器兩側。每一組均由一條鱷魚和一斜線圓點紋組成。鱷魚頭作扁圓形,身體為橢圓形,由四條短弧線組合而成,細尾較長,四肢曲伏於壁,四爪分開﹔左前方有一條長斜線,頂端有一圓點。在商代的一些青銅器上,龍紋和鱷魚紋常常同時表現,具有互換作用﹔或可推知W128:1上的鱷魚紋也與龍相關,是中國最早的彩繪龍紋(圖六W128:1 1、2)。無獨有偶,陶缸W54:1的下腹部就以白彩繪出龍紋,僅殘存一足,為三爪。這說明洪山廟先民當時已經開始將鱷魚神化成一種神異的動物了。

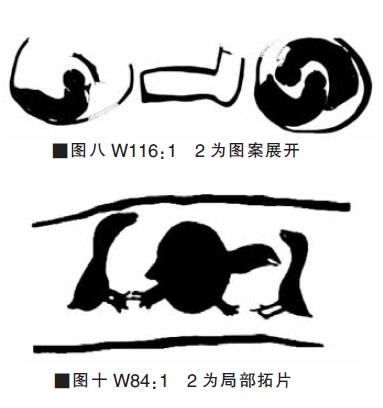

(二)鯢魚紋(娃娃魚紋)。鯢魚,學名大鯢,在繁殖季節,常發出鳴叫,聲如嬰兒啼哭,故有“娃娃魚”之稱。洪山廟遺址三件瓮棺上發現有彩繪鯢魚紋飾。陶缸W10:1腹部有三組圖案,每組兩個,形狀、大小基本相同,均作“![]() ”形。每一個前端都近橢圓形,為娃娃魚的頭部,似在大聲鳴叫﹔后端呈卷曲狀,尾部略尖,應為娃娃魚的身軀﹔前端下方突出的部分應為娃娃魚的前爪。整組圖案表現的應是兩隻頭部相對、身體彎曲的娃娃魚(圖七W10:1)。陶缸W116:1外壁的圖案中,除了“

”形。每一個前端都近橢圓形,為娃娃魚的頭部,似在大聲鳴叫﹔后端呈卷曲狀,尾部略尖,應為娃娃魚的身軀﹔前端下方突出的部分應為娃娃魚的前爪。整組圖案表現的應是兩隻頭部相對、身體彎曲的娃娃魚(圖七W10:1)。陶缸W116:1外壁的圖案中,除了“![]() ”圖像,外圍還有一周條帶紋,似為盛放娃娃魚的容器(圖八W116:1 1、2)。陶缸W53:1外壁的圖案隻剩下了娃娃魚的頭部。洪山廟瓮棺上的“

”圖像,外圍還有一周條帶紋,似為盛放娃娃魚的容器(圖八W116:1 1、2)。陶缸W53:1外壁的圖案隻剩下了娃娃魚的頭部。洪山廟瓮棺上的“![]() ”圖像,形成了雙魚頭部相對、對旋構圖的表現格式,或為太極圖陰陽魚的取形肇端。

”圖像,形成了雙魚頭部相對、對旋構圖的表現格式,或為太極圖陰陽魚的取形肇端。

(三)魚紋。研究表明,廟底溝文化彩陶分類系統中,魚紋佔有非常重要的地位。魚紋隻有少量為寫實圖案,大多都是抽象的或完全幾何化的紋飾。廟底溝文化廣泛流行的葉片紋、花瓣紋、弧線三角紋、菱形紋、圓盤形紋和帶點圓圈等,大都是魚紋拆解后重組而成。陶缸W31:1腹部以紅彩為底飾寬帶一周,以黑彩勾邊。紅色色帶中繪出主體圖案三組,每一組都有一大弧線,內繪一勾葉紋,上端與頂部黑色勾線相連,下端與中間的弧線三角紋相連,弧線三角紋上下斜飾兩個圓點,勾葉紋前面也有一圓點,與弧線三角紋下面的圓點相對,后面又連一近封閉的圓圈,中間飾一圓點(圖九W31:1)。陶缸W33:1腹部也彩繪有三組圖案,均已殘缺。圖案先將線紋抹平,再以白彩作底,其上以黑線勾邊,中間畫出對稱的弧線紋、圓點紋、小方框等。這種由弧線三角紋、圓點紋或帶點圓圈紋組成的條帶圖案,正是將魚紋頭部結構、充分的抽象圖樣。

第三,神話故事類。(一)金烏負日。陶缸W84:1腹中部用深棕彩繪出“![]() ”形圖案。這幅圖案中有三隻動物,兩側為鳥,長頸,昂首而鳴,兩腿傾斜,雙爪著地,短尾上翹﹔中間的動物背承圓形,短尾下斜,雙腿粗壯,應為背負太陽的神鳥,即“金烏負日”(圖十W84:1 1、2)。而金烏兩側的雙鳥,則呈拱衛保護中間負日重行的金烏之態。此類圖案在華縣泉戶村H165的一件彩陶上也有發現。由此可見,“金烏負日”的傳說和圖像表現至少可上溯到仰韶文化時期。古代文獻中也有許多相關記載,《山海經·大荒東經》雲:“湯谷上有扶木,一日方至,一日方出,皆載於烏”﹔屈原在《天問》記:“出自湯谷,次於蒙汜﹔自明及晦,所行幾裡?……羿焉畢日?烏焉解羽?”在遙遠的洪荒時代,人類尚不能一窺日、月、星辰等天體運動規律與真相,無法科學解釋日出日落的原因,於是就按照想象和直覺理解和闡釋身邊的自然現象,描繪出先民構想中的宇宙與世界。

”形圖案。這幅圖案中有三隻動物,兩側為鳥,長頸,昂首而鳴,兩腿傾斜,雙爪著地,短尾上翹﹔中間的動物背承圓形,短尾下斜,雙腿粗壯,應為背負太陽的神鳥,即“金烏負日”(圖十W84:1 1、2)。而金烏兩側的雙鳥,則呈拱衛保護中間負日重行的金烏之態。此類圖案在華縣泉戶村H165的一件彩陶上也有發現。由此可見,“金烏負日”的傳說和圖像表現至少可上溯到仰韶文化時期。古代文獻中也有許多相關記載,《山海經·大荒東經》雲:“湯谷上有扶木,一日方至,一日方出,皆載於烏”﹔屈原在《天問》記:“出自湯谷,次於蒙汜﹔自明及晦,所行幾裡?……羿焉畢日?烏焉解羽?”在遙遠的洪荒時代,人類尚不能一窺日、月、星辰等天體運動規律與真相,無法科學解釋日出日落的原因,於是就按照想象和直覺理解和闡釋身邊的自然現象,描繪出先民構想中的宇宙與世界。

(二)“狩獵”圖。陶缸W42:1的彩繪圖案由圈點、鹿紋、龜紋和人物紋等元素組成。其中,人物圖像呈奔跑狀,雙臂前后擺幅,兩手五指叉開。龜的四足和頭部伸出甲殼,作逃跑之狀。鹿頭部高昂,頸部挺立,四肢曲彈,向前疾跑。第二個和第五個圖案作“![]() ”形,類似的符號在甲骨文中較為常見,只是圓圈或橢方形內多為一短橫,學者釋為“日”字。而陶缸彩繪的圈點圖像中心是一圓點,可能表示擊中、捕獲之意。將這些彩繪元素整體觀察,這幅圖案更可能表現的是狩獵圖景,畫面中,先民是獵手,追逐著疾跑的烏龜和小鹿,直到捕獲(圖十一 1、2、3、4、5)。

”形,類似的符號在甲骨文中較為常見,只是圓圈或橢方形內多為一短橫,學者釋為“日”字。而陶缸彩繪的圈點圖像中心是一圓點,可能表示擊中、捕獲之意。將這些彩繪元素整體觀察,這幅圖案更可能表現的是狩獵圖景,畫面中,先民是獵手,追逐著疾跑的烏龜和小鹿,直到捕獲(圖十一 1、2、3、4、5)。

第四,工具圖案。人類在生產生活中制造了形式多樣、功能齊全的器物,借助於這些器物,人類的生產或生活水平得以提高,而有些器物還是人類祈求天地、溝通神靈的重要法器,是人類精神生活、宗教思想的物化表現形式。因此,在遠古先民的心目中,器物是有神靈的,洪山廟遺址瓮棺上的很多彩繪圖案就體現了這一觀念。(一)耒耜。陶缸W104:1上腹部的彩繪圖案呈“![]() ”形,前端為梭形,后出一柄,中間為一短線。這一圖案很像古代農業生產中使用的耒耜,只是前端鬆土、取土的部分稍作夸張而已(圖十二W104:1)。在陶缸另一側,與這幅彩繪圖案遙相呼應的是一隻手,呈“

”形,前端為梭形,后出一柄,中間為一短線。這一圖案很像古代農業生產中使用的耒耜,只是前端鬆土、取土的部分稍作夸張而已(圖十二W104:1)。在陶缸另一側,與這幅彩繪圖案遙相呼應的是一隻手,呈“![]() ”形。耒耜圖案的發現從側面展現了洪山廟先民的生業形式,說明了當時的經濟生產方式已進入耜耕階段,農業生產狀況有了很大的進步。

”形。耒耜圖案的發現從側面展現了洪山廟先民的生業形式,說明了當時的經濟生產方式已進入耜耕階段,農業生產狀況有了很大的進步。

(二)面具。陶缸W71:1腹中部有四組彩繪圖案,均呈“![]() ”形。就圖案整體形狀而言,像一個人頭的外部輪廓,中部所繪的兩個橢圓形正處於人眼的部位﹔畫得如此之大,應是夸張的手法﹔而在頂部繪出射線,似是表現照射的光芒,或望穿一切物體之意,暗示所有者超凡的能力。這些特征與古代巫師作法時用的面具十分相似,則該圖案或為巫師作法佩戴的面具。在圖案上,兩個橢圓形中間專門留有縫隙,巫師戴於面上可以從中望見外面的一切,進而暗中窺見作法時人們的表情。史前時期,生產力水平低下,原始宗教極為盛行。作為溝通天地和神靈的重要使者,巫師在原始宗教中佔有極其重要的地位。為體現這一特殊的、專有的身份,巫師在施法時常佩戴面具,以告誡神靈的不可遇見以及彰顯自己的神通廣大(圖十三W71:1)。仰韶文化廟底溝類型時期,正是原始宗教盛行的一個重要時期﹔而陶缸上的面具圖案,恰恰記錄著早期文明巫覡文化的片段。

”形。就圖案整體形狀而言,像一個人頭的外部輪廓,中部所繪的兩個橢圓形正處於人眼的部位﹔畫得如此之大,應是夸張的手法﹔而在頂部繪出射線,似是表現照射的光芒,或望穿一切物體之意,暗示所有者超凡的能力。這些特征與古代巫師作法時用的面具十分相似,則該圖案或為巫師作法佩戴的面具。在圖案上,兩個橢圓形中間專門留有縫隙,巫師戴於面上可以從中望見外面的一切,進而暗中窺見作法時人們的表情。史前時期,生產力水平低下,原始宗教極為盛行。作為溝通天地和神靈的重要使者,巫師在原始宗教中佔有極其重要的地位。為體現這一特殊的、專有的身份,巫師在施法時常佩戴面具,以告誡神靈的不可遇見以及彰顯自己的神通廣大(圖十三W71:1)。仰韶文化廟底溝類型時期,正是原始宗教盛行的一個重要時期﹔而陶缸上的面具圖案,恰恰記錄著早期文明巫覡文化的片段。

(三)玉器。我國用玉制度源遠流長,8000多年前的興隆窪文化中就已經發現了玉器的存在。洪山廟遺址瓮棺上的彩繪圖案中有很多玉器,它們多用單彩著色,如W60:1、W85:1為白色,W59:1、W104:1為深棕色﹔也有用多彩的,而多彩主要以白色或淺紅色(如W31:1、W83:1)作底色,用深棕彩勾勒輪廓和繪制圖案,也有用紅彩繪制圖案的,一般多繪於陶器的外壁。

雙聯璧(瑗)。陶缸W60:1腹中部兩鋬之間有兩個雙環形或“8”字形圖案,其中完整者高19.2厘米、寬6—8厘米,下環圓而大、上環小略扁﹔另一個大小與之相同,只是下部已殘(圖十四W60:1)。這一雙環形圖案與紅山文化和大汶口文化中的特殊類玉器雙聯璧十分相近,只是孔徑較大,更接近“好倍肉”的玉瑗。近年來研究表明,古人在制作玉器時,對於玉璧的孔徑與器體的比例並沒有嚴格規定,則這種雙環形圖案釋為雙聯璧亦可成立。特殊形制的玉璧應由普通玉璧發展而來,大汶口文化的雙聯璧出現時間較晚,應是在紅山文化的影響之下發展起來的。從形制上看,紅山文化雙聯璧上下部分大多不太規整,有明顯的大小區別,而大汶口文化的雙聯璧上下對稱,較為規整。因此,洪山廟遺址彩陶上的雙聯璧紋飾更接近紅山文化風格,是洪山廟遺址文化吸收紅山文化因素的結果。

勾雲形玉器。陶缸W117:1上的彩繪圖案呈“工”字形,兩道“橫”的末端分別向上下外撇,中間還有三個點形裝飾,這與紅山文化中的勾雲紋玉器十分相像。它雖然不及實際玉器線條復雜、刻畫精細,但整體造型為長方形,四角對稱出頭並向外勾卷及用點表示穿孔的特征都十分清晰,應該是紅山文化勾雲紋玉器的簡化描繪(圖十五W117:1)。勾雲形玉器是紅山文化玉器中獨有而且特征鮮明的一類器物,造型特殊,僅見於大墓﹔而洪山廟瓮棺上出現勾雲形玉器彩繪也如同雙聯璧一樣,應是對紅山文化因素的引介吸收。

玉梳。陶缸W32:1、W69:1外壁繪有玉梳形圖案。其中,陶缸W69:1陶缸上的玉梳柄為長方形,梳齒短而粗,排列較密集(圖十六W69:1 1、2)﹔W32:1上的玉梳柄呈方形,梳齒粗細勻稱,排列齊整。洪山廟玉梳的發現在早期中國文化遺存中並非孤例,紅山文化和良渚文化大墓中就有大量玉梳背的存在,大汶口文化也盛行骨梳、象牙梳:這些均為洪山廟遺址仰韶文化時期的玉梳遺存提供了旁証。

第五,日月圖案。陶缸W91:1外壁中腹部兩側對稱繪出太陽紋和月亮紋圖案。月亮為新月形,上部略殘,周圍鑲黑邊,中間填白彩,外側線條粗,內邊線條細,似乎想表現月亮的陰晴圓缺之變化(圖十七W91:1 1、2)。太陽紋也以白彩作底,中間用紅彩點繪出太陽,在太陽外面又用黑彩繪出一個大圓圈,應為其暈環。這組“日月同輝圖”構圖生動,展示出洪山廟先民對日、月的理解和崇拜。W14:1“![]() ”形陶器繪符圖案,施於陶缸外壁。用棕彩顏料繪制在白色底色之上,其中從中部方孔向圓邊伸展的線條纖細而整齊,說明其繪制的技法很精湛,或者就是用一個模型繪制了四組整齊排列的細線,每組細線有7—8根。該符號在東巴文中也為太陽的意思(圖十八W14:1)。

”形陶器繪符圖案,施於陶缸外壁。用棕彩顏料繪制在白色底色之上,其中從中部方孔向圓邊伸展的線條纖細而整齊,說明其繪制的技法很精湛,或者就是用一個模型繪制了四組整齊排列的細線,每組細線有7—8根。該符號在東巴文中也為太陽的意思(圖十八W14:1)。

圖像解構:多樣的繪畫技巧

史前時期,人們為了滿足生產、宗教等精神生活的需求,創造出了異彩紛呈的原始藝術,如舞蹈、音樂、雕塑、繪畫等﹔彩陶藝術就是其中的集大成者,經過裴李崗時代的初步發展,仰韶文化時期達到巔峰。這一時期的彩陶造型優美且富於變化,圖像內容豐富,繪飾技巧嫻熟,色彩鮮艷。它們是時代藝術分格的具象表現,不但折射出人類童年時期朴拙的藝術形式,更可觀察先民的審美觀念及原始藝術的時代特征。洪山廟彩陶就是早期彩陶藝術中一顆明珠,雖不是典型繪畫,但已基本具備在平面上表現物象的特點,蘊含著許多高超的繪畫技術。

色彩的呈現與運用。洪山廟的彩陶都是在陶器燒制前繪上去的。用來呈色的礦物顏料經過高溫燒制后發生一定的物理和化學反應,最后在陶衣上展現出更加艷麗的色彩。當時的人們已能熟練掌握各類礦物的呈色特點,並根據繪圖內容和題材需要,准確控制各類礦物質的比例,生成不同的顏色。另外,在繪畫的過程中,陶工們也已能嫻熟運用對比、搭配的手法靈活運用色彩、展現畫面。色彩運用上,白彩在洪山廟彩陶上運用較為普遍,且多用作鋪底,其他顏色在白底上勾描輪廓並繪主體圖案,黑白分明,對比強烈,主體圖案突出。

雙鉤平涂。平涂繪法就是人們在繪制彩陶繪圖案時,先以黑、棕、紅等色彩繪出所表現故事的總體輪廓,再用白彩或其他顏色在中間涂實而成。仰韶文化時期,中原地區很多陶器上的大型彩繪圖案均採用這一繪畫技法,如閻村遺址出土的“鸛魚石斧圖”中的魚、鸛、石斧等。洪山廟遺址出土瓮棺上的一些大型彩繪圖案也運用了這一繪畫技術,如“日月同輝圖”中的彎月圖案就是先用黑色勾描輪廓,再以白彩均勻填涂。

輪繪。仰韶文化開始,先民已採用慢輪修整技術制作陶器。慢輪技術不僅用於陶器成形,也可用於彩陶圖案的繪制。仰韶文化彩陶上的幾何圖案多為以白彩作底的平行寬帶紋,此類二方連續圖案的上下邊緣均十分規整、勻稱,應是陶工採用輪繪的方法,將筆鋒壓於器壁的一端輪繪而成。洪山廟遺址瓮棺器腹白彩條帶的紅、黑輪廓線也具有同樣特征,而且它們同瓮棺口沿的輪旋痕跡屬於同一個圓心。這些特征均表明上述彩繪線條應是採用輪繪方法繪制的。

多維透視。多維透視構圖法拓展了時空的范圍,充分發揮繪圖者的想象力。洪山廟陶缸上的很多構圖復雜、寓意深奧的圖案,較多採用了這一繪圖技法。例如,狩獵圖中的五個個體,我們看到的僅是一個急速奔跑的人、一隻爬行的龜、一隻奔跑的鹿和兩個“![]() ”形圖案。但繪畫者卻將它們組織在一起,用一個側視的人、側視的鹿等構成了一幅完整的圖畫來表示狩獵的過程。

”形圖案。但繪畫者卻將它們組織在一起,用一個側視的人、側視的鹿等構成了一幅完整的圖畫來表示狩獵的過程。

塑繪結合。繪畫與貼塑是兩種不同的裝飾手法,各有優勢。二者結合,會產生更強的藝術效果。洪山廟W39:1陶缸上的裸體男性就採用了這一技法。該技法處理方式並非因為當時的繪畫技術不足以展示細節,而是立體的貼塑相較於平面繪畫,更能展示其宗教思想。

總之,洪山廟彩陶的人物、動物、植物、器物的圖像,線條動感、繪飾技法和神韻表現均較仰韶文化半坡類型時期的彩陶圖像有所突破,是中國繪畫藝術史的重要一環,為史前藝術留下了濃墨重彩的一筆。另外,洪山廟瓮棺彩繪在中國古代文字的形成歷程中同樣意義重大,據世界早期文字產生及演進的途徑推演,不少文字學家認為我國早期文字體系形成之前,應有一個“文字畫”時代﹔而洪山廟陶瓮圖畫,應是中國“文字畫”的確証,勾描出漢字從起源到成熟之間的關鍵一環。

萬物有靈:物象的宗教世界

史前時期,社會生產力水平低下,原始宗教盛行,靈魂不死的觀念和萬物有靈的思想深植於人們心中,這在洪山廟瓮棺大墓中表現得十分明顯。

洪山廟M1大型瓮棺墓內,無論是成人還是兒童使用的瓮棺均為專門燒制的葬具,陶缸上有專門的蓋子,缸底均留有一個圓形穿孔,方便人死后靈魂的出入。死后有靈的信仰在當今民族學研究中仍有著案例。永寧普米人用陶罐盛骨灰,以布封口,罐子底部打洞,最后放到氏族公共墓地——罐罐山上﹔打洞就是為了便於靈魂出入,在地下扎根,並可通往陰間。在靈魂不死觀念的支配下,原始時期的人們普遍相信萬物有靈的觀念。風、雨、雷、電、日、月、星辰等自然現象能帶來福祉或災害,先民對它們十分敬畏認為有靈。動物能帶來生活便利或危機,人類依賴魚、豬、狗、羊、牛等動物捕食、馴化而求生存,畏懼蛇、鱷、虎、熊、豹等帶來的危險,也借助鳥、龜等溝通天地、神靈,這些動物均被賦予靈性。形式多樣、功能齊全的器物是提高生產、生活水平的關鍵工具,也是祈求天地、溝通神靈的重要法器,亦可有靈。此外,人類對於自身的一些奧秘,如生老病死、夜夢多思、繁衍生殖等無法解釋,在此情況下,人體本身也被賦予了有靈論。原始人類對自然現象、動植物、器物、生殖等的崇拜都是萬物有靈觀念的具體體現,是原始宗教的重要組成部分,它們依托原始宗教的各種儀式,如祭祀、巫術、信仰等來表現原始先民萬物有靈、靈魂不死的思想。

洪山廟瓮棺上繪制和貼塑的日、月、鱷魚、鳥、龍、蜥蜴、耒耜、玉梳、男性生殖器等圖案都是當時人們崇拜的對象。生前,它們與生產生活息息相關,推動人類社會的不斷發展﹔死后,這些與死者生前關系最為密切的事物被繪在瓮棺葬具上,死者的靈魂就可通過瓮棺底部的圓孔與瓮棺上各種物體的靈魂繼續溝通,在陰間繼續從事生前的活動。這些豐富的彩繪圖案,正展示出原始社會時期“萬物有靈”觀念支配人們對各種自然現象、自然萬物和人體自身的探究、敬畏與崇拜。

社會轉型:覺醒的父系特征

20世紀60年代,半坡、北首嶺、橫陣、元君廟墓地二次葬的發現引發了學界對仰韶文化社會性質的大討論,對中國考古學的發展影響深遠。張忠培通過對元君廟墓地埋葬制度的研究,認為氏族部落處於發達的母權制階段,存在家族、氏族、部落三級結構。邵望平認為橫陣墓地反映了從母系氏族社會向父系氏族社會的過渡。王仁湘提出二次合葬墓是古氏族內部分化出更小的集體——家庭和家族的反映,標志著父系家庭公社的出現。對於仰韶文化的社會類型與文化性質,目前學界依然是眾說紛紜。洪山廟仰韶文化瓮棺大墓是目前所見仰韶時期最大的瓮棺墓地,屬於二次合葬的范疇,形制結構、埋葬方式和彩繪內容,或可進一步勾勒出仰韶文化廟底溝類型時期的社會性質。

貧富分化不明顯。M1發現的136個瓮棺中,除極少數隨葬1件小型陶器外,大多數都無隨葬品﹔大部分瓮棺上都有彩繪、雕塑或符號。這些跡象表明,當時社會尚未形成嚴重的貧富分化,男女之間的性別地位差別也不懸殊。瓮棺彩繪圖案的不同內容並非貧富分化的表現,更可能與死者的身份和社會分工存在某些聯系。可以說,洪山廟M1合葬墓中社會成員之間的地位是平等的,展示出鮮明的氏族社會組織特點。

多層社會組織並存。M1墓坑呈長方形,長6.30米、寬3.50米,規模宏大,形狀規整,沒有任何早期擾動的跡象。盡管M1中各瓮棺裡的人骨均為二次葬,但M1本身應是一次下葬行為的結果,這充分表明M1所在的墓坑應代表著一個較高級別的社會組織。考慮到M1中最初的埋葬人員在200人以上,人數眾多,且男、女、老、幼均有二次合葬,我們認為這處墓地應屬同一氏族。M1中有幾處空白區域將瓮棺分群,每群瓮棺在30座左右,分布相對集中﹔這些瓮棺群應代表氏族之下更低一級的社會組織——家族。各群瓮棺內部,每3—5個瓮棺又會密集分布,構成一組,組內瓮棺在形狀和紋飾上又存在較為明顯的區別﹔每組瓮棺應代表著家族之下更低一級的社會組織——家庭,瓮棺間的差異或與年齡、分工相關。這樣看來,M1中墓坑、墓群、墓組分別對應的是氏族、家族、家庭三級社會組織。如果仔細觀察這三者的界限和區域,可知墓坑和墓組的邊界十分清晰,墓群則較為模糊。這一現象表明,洪山廟所在的廟底溝時期,家庭有獨立化的趨勢,而家族在社會組織中的功能日趨衰落,即將被獨立化的家庭所取代。在人類文明發展的進程中,家庭的獨立,恰恰是從母權制向父權制的過渡中發生的標志,而洪山廟文化,正處於這一歷史變革的洪流中。

兒童與成人合葬。洪山廟M1為大型男、女、老、幼合葬墓,瓮棺中的死者既有成人,也有兒童﹔這與仰韶文化早期的葬俗區別明顯。從西安半坡、臨潼姜寨的發掘資料來看,仰韶文化早期,兒童並不算氏族的正式成員,故而葬制上成人與兒童是分開埋葬的,兒童不能進入成人所在的氏族墓地,隻能埋葬在居址附近。這一現象正是母系氏族制的基本特征,也是母系氏族社會必須遵循的原則。但是,洪山廟M1將兒童與成人葬在一起,打破了這一原則,說明當時的社會已經發生了轉型,正如蘇秉琦先生指出,“一方面人們把同氏族的人按照死去的順序整齊地埋葬在同一個墓地上,這是符合傳統習俗的﹔另一方面人們卻又把近親血緣的不同輩分、不同性別、成年和幼童埋在一起,這又表明舊的傳統習俗已被突破,醞釀著新的社會變革”。當然,盡管兒童已被氏族承認,但由於未成年,在埋葬時仍要將其與成人分開,集中在一個片區。洪山廟埋葬兒童的小型瓮棺集中堆放在左下角一帶(如W119-120-127-128)就充分體現了這一點。

男性生殖崇拜出現。許多學者認為,仰韶文化早期半坡類型發現的魚紋與女陰相似,是當時女性生殖崇拜的象征。到了廟底溝類型時期,人們開始逐步意識到生殖與男性也存在密切聯系,開始崇拜男性生殖器,此期眾多遺址發現的彩陶和雕塑品均有男性生殖器的表現。

已進入父系社會。近年來,科技考古與史前考古的結合日趨緊密,取得了一些重大的學術突破。例如,河南鄧州八裡崗遺址與汝州洪山廟年代相當,遺址發現了多人二次合葬墓。北京大學採用古DNA技術,在性別鑒定的基礎上,通過比較由母系遺傳的線粒體DNA和由父系遺傳的Y染色體DNA的序列去判斷兩個體間是否是父子、父女、母子、母女關系。通過對二次合葬墓M13中5個個體線粒體DNA的測序可知,這座墓葬合葬了約126個個體的死者,死者的死亡時間差在200年以上,這5個個體分別來自三個母系血統,但各有一對出自同一母系。因此,M13中死者的群體不是出自一個母系,但彼此間又多有母系血緣關系,群體的繼嗣系統應當是父系。洪山廟與八裡崗屬於同一時期的考古學文化,二者在地緣上相互毗鄰,文化面貌和文明發展程度也大體同步,文化性質應該一致﹔換言之,以洪山廟遺址和八裡崗遺址為代表的廟底溝時期已進入父系社會。

從洪山廟M1大型瓮棺二次合葬可以看出,盡管當時的社會貧富分化並不十分明顯,氏族成員之間的地位也相對平等,社會中還保留有較多母系制的孑遺。但在整個社會組織結構中,家庭的獨立化趨勢日益明顯,兒童已成為氏族的正式成員,男性生殖崇拜開始代替女性生殖崇拜:這些都表明當時的社會發生了重大的轉型,已由母權制轉變為父權制,而近年古DNA技術的檢測也印証了這一推斷。

結語

廟底溝類型時期是仰韶文化最繁榮發達的階段,整個黃河中游地區都已成為廟底溝類型的分布范圍,影響甚至遠播到東北、黃河下游以及長江中下游一帶。在廟底溝類型輻射的廣大地域中,洪山廟遺址所在的嵩山地區展示出獨特的文化發展脈絡,既具備廟底溝類型包容、開放的共性,也涌現出諸多別具一格的自有文化內涵。而絢麗多姿的彩陶,正是洪山廟遺址文化遺存最亮麗的風景,昭示著技術變革、思想變遷與社會轉型,同時也勾起了人們對早期傳說的記憶。

洪山廟彩陶多裝飾在葬具陶缸上,繪畫技術高超,內容豐富多樣,代表了當時彩陶文化的水平,體現著中國史前藝術創作的重要成就。壇壇罐罐的背后,堆疊出社會轉型的文化曲線,展示出當時的社會正經歷著巨大的變革。

仰韶文化發現與研究的百年,始終與中國考古學相伴生﹔隨著1921年仰韶村彩陶的發現與研究,中國考古學也走上了華夏史前文化的考古探索之路。學術研究深入開展,新的觀點和認識層出不窮,如王仁湘認為廟底溝文化形成了中國史前第一次藝術高潮,刷新了學界對彩陶的認知。韓建業提出最早中國形成於廟底溝時代,具備有中心有主體的多元一體結構,是商周乃至於秦漢以后文化中國的前身和政治中國的基礎,為早期國家起源探索提供了新的思路。總之,可以說仰韶先民在摶土成陶的過程中,開啟了新石器時代的紀元。甄器尚象,這些仰韶彩陶散發的質朴光澤,正是中國早期文明之光。