曹白刻《魯迅像》

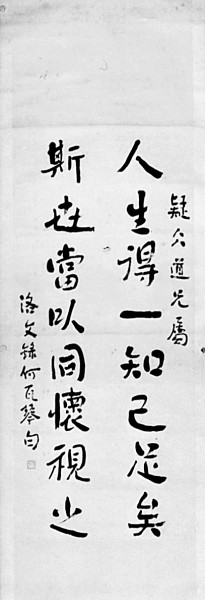

魯迅書贈瞿秋白聯句

魯迅手書《無題》詩

珂勒惠支的木刻畫《犧牲》

1931年8月22日,魯迅舉辦的木刻講習會結業合影。

【大家·同心同行】

開欄的話

從舊中國走來的知識分子,在古老的大地上浸染傳統,也曾在時代的激流中問尋新知。對於國家民族的前途與命運,他們思考過,探索過,困惑過,失落過。終於,從中國共產黨人身上,他們看到了光明,感受到了力量。為中國人民謀幸福,為中華民族謀復興,中國共產黨人的初心,也是一代代知識分子的初心,中國共產黨人的夢想,也是一代代知識分子的夢想。因為對中國共產黨人初心的認同,夢想的感召,一代代知識分子前赴后繼,堅定不移地投身黨領導的革命、建設、改革,乃至不惜犧牲生命。在中國共產黨建黨百年之際,本版開設《大家·同心同行》欄目,回望幾代杰出知識分子與中國共產黨勠力同心、攜手同行的歷史。

魯迅曾把中國共產黨人稱頌為“切切實實,足踏在地上,為著現在中國人的生存而流血奮斗者”,雖然他不是共產黨人,卻把很多共產黨人與進步青年視作“大戰斗卻都為著同一的目標”的同道者。據不完全統計,魯迅結交的共產黨人有60余人,他們的交往與異曲同工的文化選擇,成為中國現代文化史上難忘的紅色記憶。

魯迅與李大釗、陳獨秀:為了文學的革命

1918年1月,魯迅加入《新青年》編委會,並於同年在《新青年》上發表他的第一篇白話小說《狂人日記》,以“魯迅”這一筆名登上文壇。魯迅與李大釗、陳獨秀的相知,就與共同參與《新青年》雜志編委會的工作有關。

雖然《新青年》內部曾有過拉幫結派的現象,但據魯迅所知,李大釗“絕對的不是”。魯迅對李大釗的道德文章,均十分推崇,現存的魯迅藏書中,還保存著李大釗編的三期《政治生活》雜志。在這幾本雜志中,有李大釗用“守常”“獵夫”等名發表的文章,其中一期刊載的《土地與農民》一文,曾被毛澤東編入“農民問題叢刊”,作為農民運動講習所學員的學習材料。新文化運動時期的魯迅,多次提到他的文章是“聽將令”的,為的是“聊以慰藉那在寂寞裡奔馳的猛士,使他不憚於前驅”。在李大釗所編《馬克思主義研究專號》上,魯迅發表的小說《藥》和四篇《隨感錄》,無疑是用文學的語言回應了“將令”。李大釗也曾高度評價當時魯迅新發表的小說《長明燈》,說這篇小說是魯迅在《狂人日記》中喊了“救救孩子”之后,緊緊接上去的戰斗號角。李大釗被害后,魯迅不顧危難,為昔日的戰友葬儀捐款,並為其遺作《守常全集》撰寫了題記。在“題記”中,魯迅深情地說:

在《新青年》時代,我雖以他為站在同一戰線上的伙伴,卻並未留心他的文章,譬如騎兵不必注意於造橋,炮兵無須分神於馭馬,那時自以為尚非錯誤。所以現在所能說的,也不過:一,是他的理論,在現在看起來,當然未必精當的﹔二,是雖然如此,他的遺文卻將永住,因為這是先驅者的遺產,革命史上的豐碑。

在《新青年》編輯部,陳獨秀與魯迅交往較多,還是最早敦促魯迅將小說結集出版的人。1920年9月,陳獨秀在致周作人的一封信中寫道:“豫才兄做的小說實在有集攏來重印的價值,請你問他倘若以為然,可就《新潮》《新青年》剪下自加訂正,寄來付印。”后來,魯迅提到自己的小說創作時,在《我怎麼做起小說來》談道:“這裡我必得記念陳獨秀先生,他是催促我做小說最著力的一個。”

對於陳獨秀的性格,魯迅在《憶劉半農君》一文中有一段有趣的描述:

《新青年》每出一期,就開一次編輯會,商定下一期的稿件。其時最惹我注意的是陳獨秀和胡適之。假如將韜略比作一間倉庫罷,獨秀先生的是外面豎一面大旗,大書道:“內皆武器,來者小心!”但那門卻開著的,裡面有幾枝槍,幾把刀,一目了然,用不著提防。適之先生的是緊緊的關著門,門上粘一條小紙條道:“內無武器,請勿疑慮。”這自然可以是真的,但有些人——至少是我這樣的人——有時總不免要側著頭想一想。

魯迅與左翼翻譯:志同道合的“竊火者”

翻譯與寫作,是兩種不同的勞作。在魯迅看來,翻譯是輸進新精神的重要途徑,他一生共翻譯了14個國家近百位作家約300萬字的著作,和他自己創作的字數接近,或可証明其對翻譯的熱情不亞於創作。在魯迅的譯作中,有很多介紹馬克思主義文藝理論的著作和蘇俄革命文學,在魯迅的“紅色朋友圈”中,也不乏這樣的“同道者”。

早在1920年,也就是中國第一個共產主義小組誕生的這一年,這個小組的成員之一陳望道就把他剛剛翻譯完成的《共產黨宣言》中譯本寄贈魯迅。周作人晚年回憶:魯迅在接到書后當天就翻閱了一遍,並稱贊說:“這個工作做得很好,現在大家都在議論什麼‘過激主義’來了,但就沒有人切切實實地把這個‘主義’真正介紹到國內來,其實這倒是當前最要緊的工作。”(見《魯迅研究資料》第一輯,文物出版社1976年版)1928年下半年,陳望道主持的大江書鋪正式開業,在魯迅等的支持下,這個機構以出版進步書刊、宣傳馬克思主義、介紹科學的文藝理論為特點活躍在上海書界,成為推動左翼文藝運動的一個重要據點。應陳望道的約請,魯迅“極其慎重、認真和精心”(陳望道《關於魯迅先生的片斷回憶》)地翻譯了盧那察爾斯基的美學論著《藝術論》。

“人生得一知己足矣,斯世當以同懷視之。”魯迅把清代何瓦琴的集句書贈瞿秋白,傾注了魯迅對志同道合的瞿秋白親如手足的情誼。

1931年,瞿秋白來到上海從事革命文化工作,魯迅從馮雪峰處聽說瞿秋白精通俄文,急切地說:“我們抓住他,要他從原文多翻譯這類作品,他的俄文和中文確是最適宜的了。”魯迅在一封致瞿秋白的信中,親切地稱瞿秋白為“敬愛的J.K.同志”,在現存1700多封魯迅信札中,稱對方為“同志”的,僅此一封。在這一時期兩人的交談中,瞿秋白經常把自己構思的腹稿講出,征求魯迅的意見,經修改補充,由他執筆,以魯迅的名義發表。兩位好友的觀點相近,風格近似,有時候連魯迅自己也分不清到底是誰寫的文稿。

那時候,由於瞿秋白夫婦從事革命工作,以魯迅為代表的一些朋友,不僅無私關懷他們,而且冒著生命危險掩護他們。1932年到1933年間,魯迅先后四次接納瞿秋白夫婦在自己的寓所避難。

在互相了解的基礎上,瞿秋白在很短的時間內編成《魯迅雜感選集》,並寫好了序言。瞿秋白的這篇序言中分析了魯迅在新文化運動和左翼文藝運動及整個思想、文化斗爭史上的重要地位及其雜文的價值。

1934年,瞿秋白接到黨的通知,奉命前往中央革命根據地瑞金,1935年3月被國民黨武平保安團所俘,6月在福建長汀英勇就義。由於消息的阻塞,魯迅在7月30日和8月9日還在設法籌資營救。秋白同志逝世的噩耗傳來,從沒間斷過的魯迅日記,中斷了25天,但他仍在短期內完成了亡友60萬字的譯著遺文的校對工作,並用與朋友們募集的印費,把這部書以瞿秋白的別名“史鐵兒”的名義出版。1936年7月17日,面對這部書下卷排版工作的拖沓,魯迅在致楊之華的信中悲哀地寫道:

秋的遺文……被排字者拖延,半年未排到一半。其中以高爾基作品為多。譯者早已死掉了,編者也幾乎死掉了,作者也已經死掉了,而區區一本書,在中國竟半年不能出版,真令人發恨(但論者一定倒說我發脾氣)。

遺憾的是,魯迅先生還是沒有等到下卷出版就離開了人世。

林伯渠曾說過:“參加長征的老干部,很少沒看過《鐵流》的。在長征途中,這是大家搶著要看的書,因為它鼓舞著大家去完成艱苦的長征。”無論是這本《鐵流》,還是它的中文譯者曹靖華,都與魯迅有著不解之緣。

1925年5月8日,受《阿Q正傳》俄文版譯者華西裡耶夫(中文名王希禮)的委托,曹靖華與魯迅聯系翻譯中的具體事宜。1925年底,曹靖華加入魯迅、李霽野、台靜農、韋素園等人發起的文學社團“未名社”。

1931年曹靖華在列寧格勒期間,應魯迅約請,譯成了蘇聯著名作家綏拉菲靡維奇的反映紅軍英勇抗擊德國法西斯侵略者斗爭的長篇小說《鐵流》。他把譯稿寄給魯迅,魯迅親自校對。為了求得譯稿的准確,他們不厭其煩地往來書信二十余封,多次修改、校正。魯迅還請瞿秋白翻譯長序,並自費以“三閑書屋”的名義出版。

1933年秋,曹靖華回國,繼續與魯迅等一起從事左翼文學運動,翻譯蘇聯文學作品,介紹蘇聯文學作家。

魯迅和曹靖華在交往的十余年間,雖見面不多,但通信頻繁。僅據《魯迅日記》,魯迅寫給曹靖華的信就有130余封。魯迅逝世前三天,在“病不脫體,竟又發熱”的垂危時刻,還為曹靖華的翻譯作品寫了序言,並附信寄給了他。這是魯迅一生中寫給青年的最后一封信。當曹靖華收到這封信時,魯迅已與世長辭了。1965年夏,曹靖華把他珍藏的八十五封半魯迅書信,托許廣平代為捐給北京魯迅博物館。

魯迅與左聯:為了忘卻的記念

1930年3月,中國左翼作家聯盟在上海成立,魯迅是發起人之一。左翼作家聯盟中,有很多進步青年作家,例如丁玲、葉紫、黃源、聶紺弩等,他們無不接受過魯迅先生的指導和關懷。

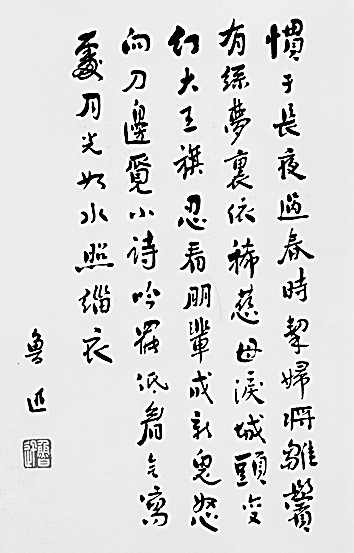

1931年2月7日,柔石、李偉森、胡也頻、殷夫、馮鏗等左聯五作家被國民黨秘密殺害。魯迅在悲憤中,寫下一首舊體詩,痛悼戰友:

慣於長夜過春時,

挈婦將雛鬢有絲。

夢裡依稀慈母淚,

城頭變幻大王旗。

忍看朋輩成新鬼,

怒向刀叢覓小詩。

吟罷低眉無寫處,

月光如水照緇衣。

他冒著生命危險,秘密刊印《前哨》紀念戰死者專號,撰寫《中國無產階級革命文學和前驅的血》《中國文壇的鬼魅》等文章。他還寫成《黑暗中國文藝界的現狀》一文,交給史沫特萊,請她翻譯成英文,並設法在外國發表。史沫特萊很為魯迅的安全擔憂,但魯迅說,這幾句話是必須說的,中國總得有人出來說話!兩年后,他又寫了《為了忘卻的記念》,深切悼念犧牲了的年輕戰友。

在《為了忘卻的記念》一文中,魯迅提到一首殷夫譯自裴多菲的詩作:

生命誠寶貴,愛情價更高﹔

若為自由故,二者皆可拋!

這首譯詩隨著魯迅的雜文廣為傳頌,成為裴多菲詩作中在中國流傳最廣的一首。可嘆的是,本詩作者裴多菲和譯者殷夫,都為自由獻出了自己年輕的生命。殷夫犧牲后,魯迅為其遺詩《孩兒塔》作序言,對他的詩作予以高度評價:

這是東方的微光,是林中的響箭,是冬末的萌芽,是進軍的第一步,是對於前驅者的愛的大纛,也是對於摧殘者的憎的豐碑。一切所謂圓熟簡練,靜穆幽遠之作,都無須來作比方,因為這詩屬於別一世界。

在左聯五烈士中,和魯迅關系最為密切的是柔石,他是魯迅“惟一的不但敢於隨便談笑,而且敢於托他辦點私事的人”。在《為了忘卻的記念》中,魯迅對自己心目中的柔石進行了一個總體的評價:“無論從舊道德,從新道德,隻要是損己利人的,他就挑選上,自己背起來。”

柔石初到上海時,經濟拮據,無法安心創作。魯迅多次資助柔石,還讓出自己的《語絲》主編職務,介紹柔石接替做主編。柔石犧牲后,魯迅馬上捐出一百元,還親自替柔石的家屬索要版稅。對於柔石身前身后的資助,魯迅自己估計就有“一萬元左右”。

魯迅還特意把珂勒惠支的木刻《犧牲》投寄給《北斗》雜志,來表達他對柔石無言的紀念。這幅畫刻著一位瘦骨嶙峋的母親,悲哀地閉著眼睛,把她熟睡的孩子交出去,這位母親飽經滄桑,悲哀而剛毅。在這木刻畫裡,珂勒惠支寄寓了作為母親的巨大悲痛——創作這幅畫前不久,女畫家剛剛在一戰中失去了自己的長子。兩年以后,《為了忘卻的記念》在《現代雜志》發表,后者為這篇文章配印的插圖就是這幅《犧牲》。今天,當我們面對這幅木刻,似乎仍能聽到魯迅和珂勒惠支對扼殺年輕生命的黑暗世界所發出的無聲控訴。

魯迅與青年木刻家:用藝術投入抗戰

魯迅認定,版畫藝術“當革命時,版畫之用最廣,雖極匆忙,頃刻能辦”,“是最適合於現代中國的一種藝術”。1930年,杭州藝專“一八藝社”的學生在魯迅的關懷下開始木刻創作﹔1931年8月,魯迅在上海主辦“木刻講習會”,從此中國新興木刻運動拉開帷幕。魯迅逝世后,這些木刻青年有的留在國統區,從事抗戰版畫創作和抗日宣傳,江豐、沃渣、胡一川、力群、劉峴、陳鐵耕、黃山定、葉洛等則陸續奔赴延安。抗戰版畫的蓬勃發展,充分體現了魯迅的戰略眼光。

作家蕭軍曾說:“在30年代,魯迅先生的兩隻手,一隻手是培育了若干青年文藝作家,我本人就是其中之一﹔另一隻手是培育了若干青年木刻家——劉峴同志就是其中之一。”

30年代初,在上海美術專科學校學習的劉峴,沉迷於木刻版畫,“一天到晚都在木刻,平均每天一幅,刻好就印”。從《魯迅日記》記載的情況看,1933年1月到1936年3月,劉峴與魯迅之間來往信件達51次。劉峴不停地把自己的習作拓印出來,送給魯迅請求批評、指教,魯迅“總是談得那麼熱情、從容,並不時發出爽朗的笑聲”。

劉峴的《無名木刻集》,請魯迅先生寫序。拿到先生的序言后,他本來計劃把魯迅手寫的序言,用木刻版畫的制作方法,“反貼一塊木版上,用雕刀刻成陰字,但由於經驗不足,在木刻的過程中將手書的宣紙稿摩擦爛了,未能刻成”。這個當時隻有19歲的青年,“不加考慮地又給先生寫了信並附上透明打字紙請先生重寫”,魯迅先生不僅沒有怪罪,還很快重新寫了序言,稱贊這些新的木刻“是剛健,分明,是新的青年的藝術,是好的大眾的藝術。這些作品,當然隻不過一點萌芽,然而要有茂林嘉卉,卻非先有這萌芽不可……”

1934年初,魯迅親自編輯、自費出版的中國原創木刻集《木刻紀程》,收入木刻24幅,木刻的作者為一工(黃新波)、何白濤、李霧城(陳煙橋)、陳鐵耕、陳普之、張致平(張望)、劉峴、羅青楨八人。在這本木刻集的序言中,魯迅對木刻青年創作提出了希望:

採用外國的良規,加以發揮,使我們的作品更加豐滿是一條路﹔擇取中國的遺產,融合新機,使將來的作品別開生面也是一條路。

1937年,“七七事變”爆發,劉峴毅然終止在日本的學業,歸國投身於抗日救亡活動中,用版畫藝術宣傳抗戰。1938年春,劉峴參加新四軍,1939年到延安魯迅藝術文學院美術系任教。在延安,他把民間的窗花、年畫的創作技法引入版畫創作中,創作了更多富有民族特色、群眾喜聞樂見的版畫。

對於這一段受教魯迅的經歷,劉峴曾這樣感嘆:“中國新興木刻的興起和發展,是和魯迅先生的提倡與扶植分不開的。我青年時代學木刻,便是在先生的啟發、幫助下開始的。”

以劉峴為代表的木刻畫家的藝術道路,就是對魯迅革命藝術道路的傳承和發展。

友人憶魯迅與共產黨

他(李大釗)送我出來,問:“魯迅先生發表的小說《長明燈》,你看過嗎?有什麼感想?”……守常師點了點頭,凝思地對我說:“我看這是他要‘滅神燈’、要放火的表示。這是他在《狂人日記》中喊了‘救救孩子’之后緊緊接上去的戰斗號角。”他停下步來望著我,繼續說:“你可以去看看他,請他‘當仁不讓’,把一些愛好文學的青年,直接領導起來干啊!”

在兩人沒有見面以前,秋白同志已經是一看到我,就是“魯迅,魯迅”地談著魯迅先生,對他表示著那麼熱情了。在魯迅先生也是差不多,而在他們見過面,尤其在有過長談之后,相互的精神上的影響當然更深刻。

這也是當然的,因為他們從事著同一方向的戰斗,在同一條戰線上,而且以同樣嚴肅與勤苦的精神工作著,這使他們一開始就都以最赤誠的同志的態度來對待對方。

五四運動以后不久,我就開始了同魯迅先生的交往。1920年,我翻譯了《共產黨宣言》,就曾寄贈給魯迅先生。也就在這一年關於《新青年》雜志如何辦的斗爭中,魯迅先生明確地反對了胡適等人要《新青年》“多談問題少談主義”的企圖,支持把《新青年》雜志從北京遷到上海出版。這時,我為《新青年》雜志去信北京約請魯迅先生寫小說。不久,魯迅先生就寄來了一篇批判反革命復辟派的小說:《風波》。這篇小說就刊登在1920年9月1日出版的《新青年》雜志第八卷第一期上﹔而從這一期開始,《新青年》雜志也即正式改組為馬克思主義研究會的機關刊物了。

(作者:劉晴 單位:北京魯迅博物館)(本版圖片均由作者提供)