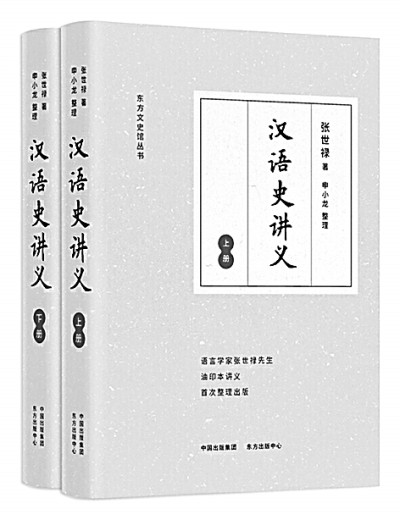

《漢語史講義》張世祿 著 申小龍 整理東方出版中心

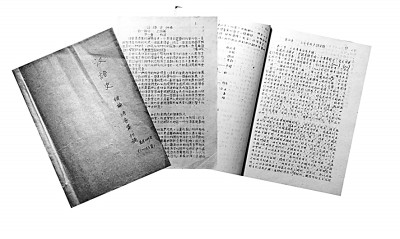

張世祿講義手稿

甲骨文

金文

作者:申小龍,系復旦大學中文系教授

編者按

一部手稿遺珍的整理,展示的可能是跨越千年的文化命題。一部學術專著的付梓,夯筑的可能是一個領域內的理論基石。出版行業,一直在以潤物細無聲的方式,為文化強國奠基。今日,光明悅讀推出漢文化專版,借近來出版的書籍,講述漢語的博大,漢畫的精深,以及漢律所具有的制度文明與理性行政基因。

近年來,筆者在系統整理中國現代語言學先驅張世祿先生全集。在廣泛征集其遺稿的過程中,意外從張先生教過的學生手中,發現了他上世紀50-60年代漢語史教材4種油印稿,計100多萬字。筆者從中整理出70萬字的漢語史講義。近日,這一成果——張世祿《漢語史講義》(上下冊)由東方出版中心出版,這是繼王力先生《漢語史稿》出版后,我國語言史研究的標志性創獲。作為張世祿先生指導的最后一名博士生,我為《漢語史講義》拂去歷史塵灰,以嶄新的面貌問世而激動不已。

張世祿《漢語史講義》的一個基本特色是現代性,在理論上更傾向於把語言作為一個關系系統來觀察和分析。它呈現給讀者的,不是一個一個漢語要素的演變史,而是漢語不同歷史發展階段的整個關系網絡。尤其可貴的是,張世祿把語言史看作社會史的一部分,為讀者立體展示了中國三千年宏大歷史背景中奔涌不息的語言長河。

3000年分合大勢

商代以前,我國黃河流域一帶的語言狀況十分復雜。“五方之民,言語不通,嗜欲不同”(《禮記·王制》)。據傳黃帝時中原有萬國,夏時三千,周初分封的諸侯也有八百。每一“國”(實為部落)都有自己的語言。殷商時期,我國各地既有流動性很大的游牧群體,又有比較固定的農耕生產群體。殷王朝多次遷都,政治經濟和文化的中心很不穩定,活動范圍廣泛。但殷氏族的語言卻非常強勢,周滅殷后,在與周氏族語言的融合中脫穎而出,成為后世共同語言的基礎。

周以后,由於中央集權的國家形態逐漸形成,漢語的歷史發展大勢是統一。至先秦時期,漢民族逐漸形成,形成了漢語最早的共同語形式——“雅言”,且通用范圍已經相當大。無論是甲骨文、金文,還是《詩經》、諸子百家遺留下來典籍,都可以証明,那時的語言,呈現出了一致性。如《論語·述而》裡記載:“子所雅言,《詩》《書》執禮,皆雅言也。”在漢代,共同語的流通范圍已經很廣,因而被稱為“凡語”“通語”“凡通語”。它們和雅言一樣,都是在北方方言(長安話或洛陽話)基礎上形成的。

值得一提的是,三千年來,漢語共同語的發展隨社會的演進而波瀾壯闊,從未中斷。在這一過程中,漢字擺脫了各地的發音,以形表意,系聯起九州方圓的語義世界,將其整合為中華民族統一的意識形態。另一方面,又由於國家幅員遼闊,長期處於著割據狀態,各地區政治經濟文化發展不平衡,漢語方言的分化日益加深,形成了語言世界的離心力量。因此便產生了這種現象——隨著共同語的形成,漢語方言的融合趨勢加速。但在融合競爭中勝出的方言卻更為強勢,方言之間的差異在擴大。

戰國以后,“越人安越,楚人安楚”(《荀子·榮辱篇》)。王畿一帶的北方話,即雅言共同語,和楚方言、越方言鼎足而居。漢代政治經濟統一的力量進一步加強,秦晉方言逐漸融合,但方言分歧依然嚴重。這一點我們從揚雄《方言》一書就可知一斑。漢以后,新的方言在融合和動蕩中相繼出現。南粵地區的百粵之族被中央政權征服,自秦始皇以來謫戍幾十萬人於此,粵地原屬僮語一支的語言被漢語所同化,形成漢語新的方言區域——粵方言。五胡亂華社會動蕩,“戍膻污染,靡有寧居”,黃河流域大批中原百姓避亂遷閩,客居南粵。而閩地自周秦以后就不斷有征蠻、謫遷、避亂的移居者,移民潮一波未平一波又起,至唐末農民起義而愈甚。由此中國南方逐漸形成了閩方言和客家方言。十二世紀隨著契丹、女真和蒙古等異族侵入,巨大的社會動亂進一步加劇了方言之間的分合,逐漸形成了較為穩固的方言群雄,由此奠定了漢語方言的基本格局。

表面上看,漢語的歷史發展過程,呈現出“統一”和“分化”兩條平行線。實際上,“分化”始終從屬於“統一”。

漢魏以后,內憂外患雖然使當時的社會通語“南染吳越,北雜夷虜”(顏之推《音辭篇》),但隋的統一結束南北割裂局面后,經濟文化的繁榮又對統一的文學語言提出了迫切需求。以傳統的讀書音為基礎的《切韻》音系在政府的推行下深入人心,極大地穩固了共同語的地位。當南宋時期穩固的《切韻》體系逐漸脫離了實際語音,又有新的語音規范“中原雅音”——以黃河流域為中心的官話應運而生。十二世紀后,中國政治經濟文化的中心在大都(北京),北方話的勢力越來越大,並隨政治軍事力量傳播全國各地。宋元明清流行的大量文學作品,如話本、戲劇、小說等,都是北方話作品,有力擴大了共同語的傳播。

近代資本主義起步后,共同語上升為主導方面,控制和銷蝕著漢語方言的分化趨向。晚清以后的白話文運動、國語運動更加速了全國性的語言統一。中華人民共和國的成立,為漢語發展為高度統一的民族語言創造了條件。

3000年中國社會發展史

漢語史發展的歷史分期,本質上是一個語言問題,還是社會問題?《漢語史講義》對漢語各要素的演變及其相互關系的分析,清晰展示了漢語史發展中內部因素和外部原因的關聯,社會歷史和語言邏輯的統一。

中國社會發展至上古時期,漢語基本詞匯的格局已定型,包括自然現象、人體、親屬稱謂、人稱代詞、生產和生活用品、數詞和量詞等。詞匯的雙音化發展已成趨勢。《詩經》中有大量雙聲疊韻詞。至先秦時期,漢語詞匯中除了大量反映漁獵、農業、手工業的詞匯外,還出現了反映商業和社會制度的詞匯,如母系、禪讓、井田、階級統治等制度,以及反映祖先崇拜、天文歷學、醫學農學、諸子百家等方面的詞匯。秦漢時期,詞匯全面反映了當時的官吏制度、刑法酷政,以及秦統一后的各項重大改革。在漢代,教育事業、宗教思想、農耕水利的新發展都在詞匯上有充分表現,手工業的許多重大發明,如紙張、瓷器、玻璃以及張衡的渾天儀,都反映在其中。

進入中古時期后,漢魏六朝政治腐敗、社會動蕩,戰亂和災禍持續數百年。一方面,大批北方人避難流徙南方,北方語音在與南方語音混雜的過程中流失了一些特征﹔另一方面,北方地區受“夷族”侵略,少數民族語言也影響了北方語音。在聲母方面,復輔音等輔音消失了,一系列新的聲母產生,唇音也開始分化﹔在韻母方面,一系列韻尾消失了,主元音高化,形成陰聲韻與入聲韻相配的整齊格局﹔在聲調方面,確立了平上去入四聲﹔在音節結構方面,出現簡潔化、混同化趨勢。這些變化固然肇因於語音發展的內部規律,但它們發生的時機也具有深刻的社會原因。詞匯方面,一大特色是外來詞的大量輸入,包括佛經翻譯中的外來詞和與外族交往中的外來詞﹔另一大特色是大批口語詞匯出現在新書面語中,至唐代的敦煌變文中更甚。

《漢語史講義》將13世紀到作者生活的20世紀50年代統一劃為近代期。這一時期初期,遼金元入侵,北方共同語區域長期戰亂,大量人口南遷,語言發生又一次混合。此后隨著全國政治經濟和文化中心的穩定,近代漢語在以北京為中心的北方話基礎上形成發展起來,逐漸成為現代漢民族的共同語,原來以汴梁一帶官話為標准的中原雅音,逐步被北方官話取代。近代時期漢語詞匯最重要的現象是北方話詞匯的發展,它與北京官話的流行和政治中心的勢力有密切的聯系。明清白話文小說《水滸傳》《西游記》《儒林外史》《紅樓夢》等用北方話撰寫,也有力推動了北方話詞匯的發展和廣泛傳播。此外,鴉片戰爭以后的外來詞,尤其是英語和日語詞匯,大量被漢語吸收。在語法方面,五四以后句法結構復雜化,新興用法包括新的插說法使漢語的結構趨向精密,豐富和提高了漢語的表現力。

正如張世祿先生所說,世界上現有語言的歷史,很少有超過一千年的。漢語歷史之悠久,世界上其他國家的語言望塵莫及。縱觀漢語三千年歷史,我們可以清晰地看到:漢語雖然歷經大規模封建割據、大規模夷族入侵、大規模人口遷徙,以至方音紛歧,但依靠統一的國家體制和意志,依靠表意漢字形成的穩定的向心力量,統一和融合始終是語言發展的主流,方言也成為漢語文化多樣性的沃土。在數千年的演變歷程中,漢語語音趨向簡化,語法趨向精密復雜,詞匯則依靠雙音化的節律和字與字的意合,不斷創造出豐富的本土詞匯和外來意譯詞匯,形成萬花筒般生生不息的人類語匯景觀。

以北京大學王力先生的《漢語史稿》和復旦大學張世祿先生的《漢語史講義》為代表,我們可以看到,我國的漢語史研究根基深厚,源遠流長,中國也有非常優秀的語言學家。《漢語史講義》的整理出版,展示了我國漢語史研究的新水平,我們期待在這一領域新人輩出、前景燦爛。