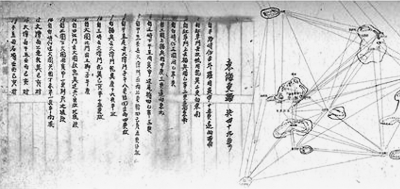

更路簿書影。資料圖片

【專家視點】

所謂“歷史自有公論”,意指人們總是能根據前人活動留下的不可磨滅的歷史痕跡對事情的是非曲直做出公正的評論。在南海局勢日益緊張的今天,厘清其權屬問題自然是解決南海糾紛最為必要的事情。南海千秋歷史自有公論:一本本滲透著歲月氣息的更路簿小冊子必將壓垮所謂的南海仲裁那一紙空文。

南海漁民的智慧結晶

“靠山吃山,靠海吃海”是人類活動的基本規律。生活在中國海南文昌、瓊海等地的漁民顯然以“靠海吃海”為主要生活方式。自明代以來,這一地區的歷代漁民便為了生計出海打魚,在南海進行漁業、航海等海洋開發活動,創造了輝煌的帆船文明,並把他們在長期打魚過程中形成的智慧結晶記錄在一本小冊子裡,代代相傳,這就是我們所說的南海更路簿。

南海更路簿,至遲在明末清初就已出現,盛行於清代末期和民國前期,此后世代流傳至今﹔又稱“南海更路經”“南海水路經”“更路簿”“水路簿”“更流簿”“針路簿”等,曾廣泛存在於海南省瓊海、文昌等地漁民手中,它詳細記錄了西、南、中沙群島的島礁名稱、准確位置、漁民出海航行針位(航向)、更數(距離)和各到達島礁的特征,是我國海南省漁民在南海航海實踐的經驗總結,也是指導漁民生產實踐的抄本。在現存的更路簿和航海圖中,“更”是重要的航海術語,《古漢語常用字字典》解釋為:“更:夜裡計時單位,一夜為五更,每更約兩小時”,后“更”逐步演變為海上裡程單位,一晝夜為十更,每更約水程60裡﹔“路”是指航船在大海上航行的路線﹔“簿”是指記錄的小冊子。

國內首次發現更路簿是在1974年。據《人民日報》1976年8月31日報道:1974年春我國考古人員在海南瓊海縣潭門公社草塘大隊進行文物調查時,收集到老漁民蘇德柳保存了五十多年的航海針經《水路簿》抄本。這本《水路簿》准確標明了從海南島到西沙群島、南沙群島所經過的地方,以及這些地名相互間的航行羅盤方位和時間、距離,並細致描繪了各個島嶼、沙洲、暗礁、水道的大小、地形、方位等特征。第二次調查時考古人員又收集到一批內容相同的《水路簿》和航海羅盤針。

其后,海南省博物館、瓊海市博物館以及一些收藏家陸陸續續又發現20余種版本的《更路簿》。海南省博物館更是在其開館三周年“大海的方向·華光礁一號沉船特展”上公開展覽了被譽為“南海天書”的《順風東西沙島更路簿》。

現今,已整理出版的更路簿抄本著作有兩本:一是《我國南海諸島史料匯編》,其中包括了蘇德柳抄本《更路簿》、許洪福手抄本《更路簿》、郁玉清抄藏本《定羅經針位》和陳永芹抄存本《西南沙更簿》四個抄本﹔二是《南海諸島地名資料匯編》,整理了包括林鴻錦抄本《更路簿》、王國昌抄本《順風得利》、麥興銑存《注明東、北海更路簿》、李根深《東海、北海更流部》、蒙全洲口述《去西、南沙的水路簿》以及何紀生先生根據蘇德柳等漁民口述整理的《更路簿》綜述六個抄本。

航海經驗與歷史事實的記錄

更路簿是對中國漁民南海活動的史實記錄,那麼它裡面究竟寫了些什麼內容?從各種具體的更路簿抄本來看,各版本更路簿記載的具體內容不盡相同,常見的主要版本有:

(1)蘇德柳本《更路簿》。該版本是蘇氏父親於1921年抄自文昌縣漁民,由八篇組成,記載往西沙針路29條,地名17處,往南沙航路116條,地名65處,其余都是地方性航路,航線范圍擴大到東南亞,因此,蘇德柳本不僅是南沙針經,而且是東南亞針經。

(2)許洪福《更路簿》。該版本記錄航線較少,前后還有缺頁,隻有三篇內容,即《看天作惡風》《北海更路注明》和《上東沙頭更路注明》,對南沙島礁航路記載詳細,是記錄南沙海區最突出的一本,無西沙海區的記載,系統不明,似是從多個本子或在不同時期順手抄錄的。

(3)陳永芹《西南沙更簿》。該版本經清代《更路簿》修改而成,具體成書是在民國時期,該本由兩篇組成,分別記錄了去西沙航道和往南沙群島更路,航路比郁玉清本還多。

(4)郁玉清本《定羅經針位》。該本雖然隻記錄航路針位,但其中記載了許多穿梭於南海各島礁的航道,並且區分了北風和南風針路,內容、條理都較好。

(5)蒙全洲口述,麥穗整理《去西南沙的水路簿》。該版本記載中線南下最為詳細,東線沙較為粗略,下洋各航路未記,南沙航路74條,地名56個,所載各主航道的針路都依據明代以來漁民生產作業的經驗記錄。

由於每個漁民都會根據自己經驗對更路簿進行增刪,各個常見版本更路簿內容各有側重,從宏觀上而言,更路簿是南海漁民自明至清末民國初期三百多年間在南海(尤其是西沙、南沙)長期捕撈作業形成的集體作品,各抄本之間既有個性的一面,也有共性的一面,所有的抄本構成一個整體。因此,宏觀地看,更路簿的主要內容有:

它記錄了海南省瓊海、文昌等地漁民出海打魚的航路﹔包括打魚的路線、航向和途徑島嶼的准確位置。

它記錄了海南省瓊海、文昌等地漁民對西沙群島和南沙群島等地的島嶼、沙洲、暗礁、暗沙、暗灘的命名行為﹔據統計,南海更路簿中記載的南海諸島瓊人俗名,至遲在明代就已形成。其命名具體,共載西沙群島瓊人俗名38處,南沙群島瓊人俗名88處,共計126處。

它記錄了海南省瓊海、文昌等地漁民幾百年來在西沙、南沙群島進行漁業、航運、短期種植瓜菜、建設寺廟等開發活動的事實。

綜合微觀和宏觀兩個層面而言,更路簿記載了這樣一個歷史事實:自明代以來,我國海南瓊海、文昌等地漁民就已經發現並對南海諸島進行持續性開發經營作業。

不可回避的民間証據

歷代漁民為我們留下了更路簿,更路簿又記載著我國漁民最早發現和開發經營南海的歷史事實,這是我國享有南海島礁及相關水域歷史性主權權利的鐵証。

依照現代國際法理,先佔原則是國際法上確認主權歸屬的基本原則。先佔是指國家佔有無主地並取得對它的領土主權,對無主地命名並通過法律程序上升為國際社會認可的標准地名是實踐先佔原則的重要手段,由此可見,行使命名權作為國家主權行使的重要表現形式,已經成為一種國際社會普遍認可的國際慣例。行使命名權是主權國家行使主權的一項重要表現,而我國早在古代就已對南海諸島礁進行了命名行為,這在更路簿中有大量記載:更路簿記錄了中國南海區域“峙”“線”“塘”等各類地名126處,這些地名與《聯合國海洋法公約》所認定的島礁沙洲等島礁種類相對應,並經過法定程序上升為國際所認可的南海島礁標准地名。

簡言之,通過更路簿我們看到的是我國最早發現、開發和命名南海諸島並得到國內和國際認可的歷史事實﹔從法理的角度而言,這是我國自明代以來對南海諸島行使領土主權,並得到國際社會認可的表現。因而,可以說更路簿中的歷史公論便是:我國對南海諸島礁及相關水域享有歷史性主權權利。作為民間証據的更路簿是國際上討論南海爭端不可回避的歷史真相,應對其在南海主權爭端中的地位予以肯定。

(作者為國家社科基金專刊特約撰稿人、海南大學教授)