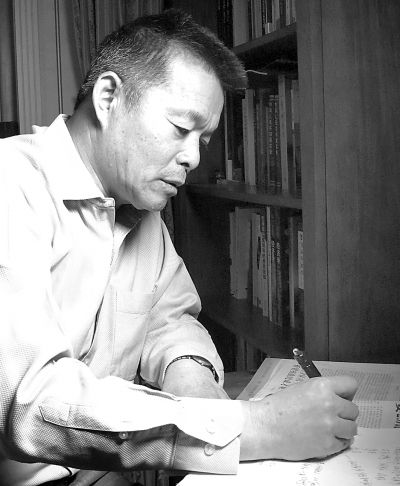

夜漸深,胡鞍鋼仍奮筆疾書,思考著問題。受訪者提供

夏夜,清華大學校園裡涼風習習。給學生講完課,胡鞍鋼走出教室,在路邊茫然地轉了幾次身,也沒有想起把自行車停在了哪裡,隻好匆匆步行趕回辦公室。夜色掩映中,少有人注意到這位身穿白襯衫、步履矯健的中年男士。

辦公室裡,數位中外媒體記者已等候多時,一見胡鞍鋼進來,便迫不及待地張口發問。早已習慣了這種場面的胡鞍鋼逐一聽取,挨個回答。

沒有客套與介紹,所有問答都直入主題。“十三五”時期中國經濟持續增長的支撐是什麼、怎麼看待收入倍增計劃、中國減貧工作中有哪些值得借鑒的經驗……中國的國民經濟和社會發展“十三五”規劃已進入起草階段,媒體希望從這位在國內外享有盛譽的國情研究專家口中探尋中國興盛的密碼。其實,自擔任清華大學國情研究院院長以來的15年間,每逢國家的重要會議及報告出台,都能聽到胡鞍鋼發出的聲音,觀點往往令人耳目一新,卻又深度契合中國實際。

胡鞍鋼的眼神中透著一股子執著勁兒。當有記者流露出景仰之情,他卻低下頭,露出孩子般的單純笑容:“我只是個學者,學術報國是學者的責任。”

“您是怎麼做到學術報國的?”他給出了看似簡單卻內涵豐富的概括:“讀書、寫書、教書,簡稱‘三書’”。

讀活書——

研究中國這部“天書”

窮理之要,必在於讀書。胡鞍鋼把國情研究比喻為“讀天書”。在他眼裡,中國就是一部偉大的“天書”。要讀好這部“天書”,前提是讀好一部部具體的書。

“經濟學家張培剛、斯蒂格利茨的書,還有《毛澤東選集》《鄧小平選集》等經典著作,我都反復地看,總是能夠從中受到啟發。”胡鞍鋼反復說。他同時強調,做學問尤其是做國情研究,不能隻讀有字之書,“還要讀好實踐這部無字之書。”

為了讀好無字之書,胡鞍鋼對自己有一個強制性要求:至少用三分之一的時間到實踐中做調查研究。“坐在學術機構裡就如同待在寶塔尖,容易脫離實際,不知道中國現狀如何,老百姓在想什麼。我要走出寶塔尖,到人民中去,到實踐中去。”

為了尋找加快欠發達地區經濟發展的有效途徑,胡鞍鋼走進貴州農民的家,“大白天舉著火把,才勉強可以看見地上用石頭支著的、熏黑的鍋”﹔在寫“貴州現象”的有關文章時,他多次調研行程超過3000公裡﹔看到僅有2萬余名員工的阿裡巴巴公司創造了上千萬人的間接就業崗位,他趕赴公司調研並與馬雲深入對話……隨同調研是胡鞍鋼的學生們在校期間的一項重要學習內容,行程緊張辛苦,但學生們都為自己的研究“接地氣”而自豪:“跟著胡老師,研究的是真世界、真問題、真辦法。”

胡鞍鋼有一個小秘密,那就是他隨身攜帶的《胡鞍鋼記錄》。每天,凡是看到的、聽到的、調查到的直至最后計算出來的各類數據,他都會第一時間記到《胡鞍鋼記錄》中。他把它稱為知識銀行,“所有的數據與信息都是零存整取,積累得越多,回報就越多。”

“胡老師每天都泡在數據裡面,他的很多報告中測算數據的時間坐標甚至能跨越100年。”談及老師對數據的重視與把握,學生們由衷地欽佩。

胡鞍鋼從不滿足於從公開資料中獲取數據,收集數據是他所有調研行程的重要內容之一,“隻有將真實世界中獲取的第一手數據與公開數據相對照之后,才能夠成為我自己的數據。”正是基於詳細的數據計算,胡鞍鋼的國情研究以其可信度與可行性在國內外獨樹一幟。

4月14日,在李克強總理主持召開的經濟形勢座談會上,胡鞍鋼總結了中國2.0版本的宏觀調控目標:七大目標、12個指標,並將相關數據及政策含義一一道來。天天記,天天計,有關中國發展的各類數據和總體情況,胡鞍鋼早已爛熟於心、了然於胸。

寫中國——

與國家興盛同行

今年8月,我國的“十三五”規劃尚未進入起草階段,胡鞍鋼的《“十三五”大戰略》一書就已經在書店上架。這已經不是他第一次提交對國家大政方針的智庫成果了。自2013年以來,胡鞍鋼主編的14期國情報告關於“十三五”時期重要研究,都送到了國家領導人的辦公桌上。按照胡鞍鋼的思路,“做國情研究,就是要想國家之所想,急國家之所急,還要想國家之未想。”

正式出版個人專著26部,合著26部,主編14部,合編6部﹔英文版14部,日文版11部……在他看來,知識報國不只是口號,而是知行合一,寫書就是學者知識報國的重要途徑。

作為國情專家,胡鞍鋼通過寫書,包括出版外文著作,主動向世界介紹中國。“中國治理有獨到之處,所以世界想了解中國,想借鑒中國的經驗。”他常常在各種場合表達對祖國的熱愛,慶幸能夠與祖國的興盛同行,並盡己之力向世界闡釋、介紹中國經驗,希望讓人們在了解中國的同時,借鑒中國的發展道路。對此,中國人民大學原副校長馮惠玲教授如是評價:“將自己的研究與國家未來聯系起來,是學者的本分。胡鞍鋼的堅持,在當今的學者中是很難得的。”

其實,“記錄”這個詞遠遠無法說明胡鞍鋼每一篇國情研究報告、每一部國情研究著作的含金量。在方法論的意義上,胡鞍鋼已經開創了我國國情研究的新方法。例如,在《中國2020》一書中,胡鞍鋼採用目標一致法和綜合記分卡法,對我國的“十一五”規劃以及“十二五”規劃前四年的執行情況進行了打分,以此考核評估國家的政策實施效果。這不僅是開創性的研究工作,更為對下一個十年的全面深化改革進行評估提供了重要方法。目前,該方法已經被國家有關機構採納。

今年1月,韓國KBS電視台推出了七集紀錄片《超級中國》,分別從人口、經濟等六個方面介紹了中國的發展現狀,把中國13億人非同凡響的影響力真實展現在世人面前。該片80%以上是對中國的正面報道,充滿正能量,在網絡上引起一片熱議。廈門大學鄒振東教授認為該片對中國的介紹非常到位:“如果不懂韓語,你會將此片誤以為是翻譯成韓文的中國對外宣傳片。”

《超級中國》的制片人兼編導,曾是胡鞍鋼課堂上的韓國留學生。這名留學生在2008年上了胡鞍鋼的“中國經濟發展和政策”課,又讀了胡鞍鋼的專著《中國2020:一個新型超級大國》(英文版、韓溫版),書中對中國客觀真實的描述,直接促成他制作這一紀錄片。

2011年,《中國2020:一個新型超級大國》英文版在美國甫一面世,時任美國國務卿希拉裡便向人們推薦此書。美國布魯金斯學會約翰·桑頓中國中心主任李成評論說:“作為‘中國樂觀論’和‘例外論’的主要倡導者,胡鞍鋼幫助我們增進了對於這個發展變化迅速的國家所面臨的緊迫問題和長久挑戰的理解及認識。”

育英才——

傳播中國自信

不僅國情研究在國內外獨樹一幟,胡鞍鋼的國情教育也堪稱獨具特色。

在胡鞍鋼的課堂上,沒有公開出版的教材,所有授課內容都基於他長期國情研究的成果,“我是寫自己的書,講自己的書”。在課堂上,他不斷提醒學生:“這門課講的不是Textbook(教科書),而是智庫的最新研究成果。”因此,每一堂課都是獨特的,都在引導學生以研究者的視角,專業性地認識中國、分析中國。

從1996年開設“國情與發展”課程以來,每個學期,清華大學都有幾百名本科生選修胡鞍鋼的國情專題課,每堂課都座無虛席。在胡鞍鋼的引導下,這些很少踏出過校園的孩子近距離地接觸到中央和國家的大政方針及其出台背景,在短時間內就能夠對中國的政治經濟體制有一個較為系統的理解。

他的授課內容十分貼近中國現實。比如,每年召開“兩會”之際,他都會提前要求學生關注和了解相關信息,並在課堂上詳細介紹和解讀當年的《政府工作報告》。又如,每當召開黨代會或中央全會,他都會在課堂上講解和分析中央重大決策的背景和深刻含義。國家新的統計公報一公布,學生們便會在課堂上聽到最新鮮的解讀……

在課堂上,連專業人員都感覺頭痛的統計數字,學生們竟然聽得津津有味。胡鞍鋼以當代中國為對象,以中國道路和中國制度為主題,深入淺出,條分縷析,從歷史比較和國際比較反復証明,中國共產黨和中國道路是真正的“人間正道”,並帶領學生從中發掘出中國的學術自信、理論自信、思想自信與道路自信。

身為清華大學最受學生歡迎的教授之一,胡鞍鋼不僅為本科生、研究生、博士生、外國留學生分別開設以當代中國研究為主題的通識和專業課程,還講授黨課、團課,舉辦各種公開講座,為各類學生講授不同的主題、專題或話題,所有課程的核心都是介紹中國國情,積累中國未來良好發展的正能量。

胡鞍鋼把國情教育定位為公共產品、公共知識,他常說:“在研究當代中國的問題上,西方學者說對的很少,中國學者要能夠基於中國視角、中國實踐來做更專業的分析評論﹔同時,要敢於、善於把真實的情況介紹給學生們,因為青少年是祖國的未來。”

胡鞍鋼,遼寧鞍山人,我國著名經濟學家,清華大學公共管理學院教授、博士生導師,中國科學院—清華大學國情研究中心主任。從1985年起,開始系統地從事中國國情研究。作為中國國情研究專家和學術帶頭人,胡鞍鋼的主要研究領域為中國經濟發展與發展政策。著有《人間正道》《2030中國:邁向共同富裕》《中國:創新綠色發展》《中國國家能力報告》《中國經濟波動報告》《中國地區差距報告》等。

(本報記者 張雁)