[摘要]現有文獻主要從社會結構與階級關系、經濟結構與鎮壓成本等理論路徑來解釋民主與威權(或專制)的起源。從后發國家的歷史與現實來看,政黨或政黨體系的特征對於理解不同政體的形成至關重要,政黨競爭形態的差異在很大程度上導致了不同政體類型的形成。基於上述理論和歷史背景,本文試圖建構出一個新的分析框架,來對民主與威權(或專制)的起源提出新的理論解釋,從政黨之間的博弈過程來解釋政黨與國家關系模式(政體類型)的不同歷史起源。該理論的基本觀點認為,政黨之間在綱領上的分歧層次以及組織能力上的力量對比,決定了政治斗爭的基本規則和形態,並最終導致了不同的政黨與國家關系模式(政體類型)。

[關鍵詞]政黨與國家﹔關系模式﹔政黨綱領﹔政黨組織﹔政黨斗爭形態

[基金項目]本文系國家社科基金重大項目“中國特色社會主義民主政治的制度優化與規范運行研究”(項目編號:12&ZD075)子課題“制度優化與國家治理:建構中國民主政治發展的中層理論”階段性研究成果。

[作者簡介]張建偉,政治學博士,中南民族大學法學院講師,研究方向:政黨政治、族群政治、比較政治經濟學。

現代國家的誕生不過是近代幾百年的事情,政黨登上歷史舞台的時間則相對更晚。著名政治學家查爾斯·蒂利發現,曾經盛行於歐洲不同時期和不同地區的統治形式,如帝國、城邦國家、城市聯盟、庄園主、教會、宗教秩序網絡等,到了近代以后都被民族國家所取代,因此,他試圖探尋為何歐洲國家通過不同的道路最后都匯聚成了民族國家的政治形態。[1]站在蒂利的肩膀上可以發現,政黨產生並逐漸佔據國家權力的中心舞台,具有同樣的歷史趨勢,並沿著不同的道路發展。過去那種號稱享有統治權的軍事征服者、宗教領袖、王室成員以及種種基於出身、財富或某種政治技能的寡頭集團,通通讓位於政黨這一新的政治組織,政黨及其政治領袖逐漸成為政治權力的實際掌握者,傳統型的統治者逐漸被政黨從歷史舞台上掃除。[2]沙特施耐德(Schattschneider, E. E)甚至認為,“政黨的興起無疑是現代政府最重要的標識之一……政黨創造了現代民主,簡直難以想象現代民主在缺乏政黨的情況下能夠生存”。[3]從更廣闊的歷史視野來看,不僅現代民主的起源和運作離不開政黨,廣大后發國家的政治發展同樣離不開政黨,“在政治現代化領域,沒有一種角色比政黨政治家更為重要。……‘政黨’以不同的形式出現(改良者、革命者、民族主義者),它已經成為了發展中社會現代化的工具。政黨在所有當代社會的現代化競爭中如此重要,以至於不同社會所走的現代化道路往往是由政黨所決定的。”[4]

在政治上的先發國家中,政黨是由國家與社會塑造的客體﹔而在政治上的后發國家中,政黨則成為塑造國家與社會的主體,政黨既可以成為支撐民主價值與民主制度的力量,也可以成為解構民主價值與民主制度的力量。[5] 正因為如此,如果不理解政黨在形態與功能上的差異,就無法理解后發世界中的現代國家在起源上的制度差異。①基於上述理論背景,本文要解答的核心問題如下:在走向現代國家的過程中,作為關鍵行動者的政黨如何塑造了后發國家中不同的政體類型,以致形成了截然不同的政黨與國家關系模式?②

一、解釋民主與威權(或專制)的起源:現有理論及其局限

在現代世界中,為什麼有些國家是民主國家,而另外的國家卻處於威權或專制狀態之下?這個問題是政治學乃至整個社會科學的核心問題。為了解釋民主與威權(或專制)的不同起源,學者們提出了大量理論。在這些視角各異的分析框架和答案中,社會學家巴林頓·摩爾的“社會起源論”和經濟學家達龍·阿塞莫格魯的“經濟起源論”是解釋民主與專制起源問題的經典之作。除此之外,還存在著“文化起源論”、“軍事起源論”以及“信息起源論”等不同的解釋范式。

1. 民主與專制的“社會起源論”

“社會起源論”主要是從社會結構的視角來解釋現代世界中不同政體的起源,尤其聚焦於不同階級之間的組合模式,或強調資產階級的歷史作用,或強調工人階級的歷史作用。持該理論的最具有代表性的人物當屬巴林頓·摩爾和迪特裡希·魯施邁耶。巴林頓·摩爾(以下簡稱摩爾)的《民主與專制的社會起源》被譽為政治學與歷史社會學領域中的經典之作,在該書中,摩爾以世界現代化的比較視野梳理出三條政治演進道路:以英、法、美為代表的自由民主道路,以德、意、日為代表的法西斯道路,以及以俄國和中國為代表的社會主義道路。

為了解釋這三條道路的起源,摩爾將目光聚焦在土地貴族與農民階級的身上。摩爾敏銳地發現,從農業社會過渡到現代工業社會的過程中,不同階級關系的組合模式決定了上述三種不同的歷史演進道路:土地貴族和農民階級在政治舞台上的不同角色,“影響著議會民主制的誕生、法西斯主義右翼專政的出現和共產主義左翼專政的問世。”[6]他認為,英、法、美三國走上議會民主制道路,關鍵在於資產階級作為擁有獨立經濟基礎的社會集團,能夠摧毀阻礙民主資本主義的種種障礙,因而作為民主障礙的土地貴族和農民沒有成為強大的政治力量。土地貴族要麼像在英國那樣轉化為新貴族(資產階級化)從而成為民主的盟友,要麼像在美國和法國那樣在內戰或革命中被清除掉﹔農民則要麼與資產階級結盟,要麼就是已遭到毀滅而作為無緊要的政治力量。德、意、日走上法西斯道路的原因在於,這三個國家的資產階級力量相對薄弱,為了促成現代工業社會所需的政治經濟條件實現,資產階級不得不與反動的土地貴族結盟,這樣,勢力強大的土地貴族、政治上處於依附地位的資產階級與國家(君主、官僚與軍隊)的結盟,就成為走上法西斯道路的核心條件。俄國與中國走上共產主義道路,根源於資產階級的極度軟弱與大量受壓迫的農民的存在,農民在共產主義者的領導下,成為推翻舊秩序的革命性力量,這樣,力量薄弱的資產階級、高度集權的國家、農民革命的巨大潛力共同作用,最終使中國和俄國走上了共產主義道路。

摩爾用系統的理論解釋了民主與專制的起源,對該問題做出了開創性貢獻。他的著作是比較歷史分析領域具有裡程碑意義的著作,激發了無數學人發展出更精致的理論假說和方法論上的創新,來研究這一重大問題。但他的理論局限同他成就一樣明顯:夸大了資產階級對民主生成的作用。摩爾看到民主能夠在英國、美國和法國產生,是因為資產階級最終得以避免與土地貴族結盟來鎮壓農民,這使他強調一個強大的資產階級對民主產生所發揮的不可或缺的重要作用,並由此得出 “沒有資產階級就沒有民主”的理論命題。實際上,比較歷史學者做了大量研究來驗証摩爾的理論命題,這些研究所揭示的歷史証據中,有許多史實其實並不支持摩爾的理論假說。僅以英國為例,直到19世紀,英國的土地貴族在歐洲范圍來看都是政治上最強大的集團,但這並不妨礙英國最先實現了民主。[7]耶魯大學的政治學教授弗雷德裡克·沃特金斯早就指出:“假如中產階級的力量能夠強大到遂行己願得話,西方政治將永遠不會朝立憲民主制的方向發展。中古末期,在商人與同業行會控制獨立城市之政治前,政府的正常統治模式乃是貴族專制。這些城市大多數政治權力都掌握在少數貴族家庭之手,他們獨掌大權,其他人都被排除在外。到18世紀,中產階級獲得新的自我伸張權利的機會后,這些中產階級的政治態度也同樣是貴族式的。”③在沃特金斯看來,民主的產生根本不是資產階級成為社會主導力量之后所必然帶來的結果,恰恰相反,正是由於資產階級的力量不足以主導社會,需要其他社會力量的有效支持,在與其他社會力量分享政治權力的過程中,才形成了民主所需要的社會均衡結構。“中產階級雖然足以伸張自己的權利,但卻絕不足以獨立負起指導社會走向之責任。社會秩序的維持仍然有賴精密文武官僚體系,以及以農業為主之經濟體系的運作。都市中產階級與后者可以說是很少、或是完全沒有接觸﹔而對於前者(尤其是軍隊)的控制又絕對遜於傳統的統治階級。作為一個未享有高度社會聲譽的少數團體,中產階級幾乎沒有正式宣稱壟斷政權的希望。”[8]

迪特裡希·魯施邁耶(Dietrich Rueschemeyer)等學者則通過實証性的研究佐証了沃特金斯的上述觀點。與摩爾不同的是,魯施邁耶更為強調工人階級及其政黨的選擇對民主生死存亡的重要意義。通過對歷史的梳理,他發現,資產階級並非天生注定就是支持民主的力量,資產階級經常促使政府採取專制的方式來鎮壓包括工人階級在內的底層階級,尤其是在這些底層階級通過罷工等方式來伸張其要求時。因此,即使在現代化消滅了土地貴族與農民之后,資產階級在沒有外在壓力情況下也不會自動去推動民主的實現,在許多情況下,工人階級的積極抗爭,正是承擔著促使普選等民主權利向普通人拓展的“外在壓力”。因此,在實現現代化的社會中,工人階級對民主的生成與拓展的作用要遠比資產階級重要,隻有當工人階級及其政黨接受了憲法民主的規則之后,民主才可能成為“城中唯一的游戲”,而一旦工人階級及其政黨背離憲政民主的游戲規則,即使資產階級的力量再強大,民主之路也難免充滿崎嶇與坎坷。[9]

2.民主與專制的 “經濟起源論”

“經濟起源論”主要是從經濟結構,尤其從經濟資源的不平等配置角度來解釋現代世界中不同政體的起源,代表性學者主要有達龍·阿塞莫格魯、卡萊斯·鮑什等。達龍·阿塞莫格魯(Daron Acemoglu)是美國當代最杰出的經濟學家之一,在與詹姆斯·A.羅賓遜合著的《政治發展的經濟分析——專制與民主的經濟起源》一書中,他提出了民主與專制的經濟起源論。

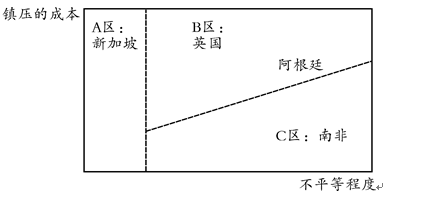

阿塞莫格魯區分了四類政治發展道路:第一條是英國的充分鞏固的民主道路,民主一旦被創立就能持續保持和鞏固﹔第二條是民主難以獲得鞏固的阿根廷道路,周期性的民主瓦解和民主重建交替出現﹔第三條是新加坡的持續非民主道路,政權能夠在沒有鎮壓的情況下得以維持﹔第四條是南非的存在鎮壓的非民主道路。

為了解釋這些不同的政治發展道路,阿塞莫格魯從社會結構轉向經濟結構分析。他將社會分為精英與大眾兩大群體,這兩大群體實際上也是富人和窮人的分野。他認為,在民主體制下,社會政策由大眾(窮人)決定,因為大眾(窮人)在人數上居多,而在非民主體制下,社會政策由精英(富人)說了算,[10]因此,“經濟起源論”必須要解決問題就轉化為:精英(富人)為什麼會選擇對他們不利的民主制度呢?阿塞莫格魯認為,大眾會以各種手段威脅精英,精英也借助鎮壓或政變等手段確保有利於其利益的政治制度,民主實際上隻能是被逼迫出來的:當不平等的程度較低時,大眾(窮人)對現狀比較滿意,制度變遷(民主化)的壓力較小,精英(富人)可以在沒有鎮壓的情況下維持非民主政體(圖1-1中A區新加坡的位置)﹔當不平等程度升高后,革命就會成為一種威脅,而如果此時恰好面臨較高的鎮壓成本,精英(富人)往往就會放棄鎮壓轉向民主(圖1-1中B區英國所處的位置)﹔當不平等極為嚴重,從而使革命構成對非民主政體的挑戰,與此同時鎮壓成本卻非常低時,精英(富人)就會有充足的動力來鎮壓革命與反抗,從而長期維持非民主政體(圖1-1C區南非的位置)。[11]

圖1 達龍·阿塞莫格魯的經濟起源論圖示

資料來源:達龍·阿西莫格魯,詹姆斯·A羅賓遜:《政治發展的經濟分析——專制與民主的經濟起源》,馬春文等譯,上海財經大學出版社,2008年,第 40頁

阿西莫格魯的“經濟起源論”試圖超越摩爾的“社會起源論”,但也存在明顯的局限,而且這些局限成為該理論的致命硬傷。

在阿西莫格魯對英國民主起源的解釋中,民眾的革命威脅是英國擴大選舉權的核心動力,改革的動機就是為了避免社會騷亂,“這些讓步旨在將先前被剝奪公民權的人們納入政治過程,因為另外的選擇被認為隻能是社會動蕩、混亂,可能還有革命。”[12]革命的威脅其實不止在英國存在,而是廣泛地分布在所有的前現代國家,問題是,為什麼民眾的革命威脅隻在英國導致了權力體系的開放和民主轉型,而在其他國家卻招致了暴力的鎮壓?

阿西莫格魯對此的解釋是暴力鎮壓的成本不一樣,隻有當鎮壓成本處於較高水平時,精英才可能選擇以制度妥協的方式向大眾賦權。但鎮壓的成本又取決於那些因素呢?阿西莫格魯並沒有給出說明。在阿西莫格魯的“經濟起源論”中,革命的威脅是隨著社會不平等的加劇而升高的,但作為另一個核心變量的“鎮壓成本”卻看作是“由歷史決定的、外生的”因素。當鎮壓成本被視作外生變量后,鎮壓成本實際上就轉化為由“由歷史決定”常量,從而失去了作為變量的意義。如果阿西莫格魯所作的是單個國家或案例的研究,那麼將鎮壓成本看作是既定的也無可厚非,但偏偏他所作的是對四個國家的比較研究,在他所選的四個國家中,“鎮壓成本”明顯不同,而且這種明顯的不同“鎮壓成本”與同樣明顯不同的 “不平等程度”共同決定了截然不同的政治發展道路,由此來看,在不同的案例中“鎮壓陳本”又是被當作變量處理的。這樣,矛盾就出現了:一方面,阿西莫格魯首先認定“鎮壓成本”是“由歷史決定的、外生的”常量﹔另一方面,在比較研究的過程中,“鎮壓成本”又被他當作解釋因變量(即不同的政治發展道路)的兩個自變量之一來使用,這種邏輯上的不自洽正是該理論的核心缺陷之一。

作為當代最杰出的制度經濟學家,阿西莫格魯不可能沒有察覺到這樣明顯的邏輯缺陷,他之所以對此視而不見,很大程度上是因為他想弱化“鎮壓成本”的影響,而專注於純粹的經濟因素——不平等程度。但是處理結果的不成功,也恰恰說明單純的經濟因素可能根本就無法說明民主與專制的不同起源。而阿西莫格魯要使自己的“經濟起源論”在邏輯上更為自洽,就必須將“鎮壓成本”有效地轉化為“內生變量”,即最好將鎮壓成本轉化為同樣是由“不平等程度”所決定的內生變量。隻有將“革命威脅”和“鎮壓成本”都轉化為由社會的“不平等程度”決定的有效變量,民主與專制的經濟起源論才真正立得住。

將鎮壓成本 “內生化”的關鍵,就是將其轉化為由經濟因素(尤其是不平等程度)本身所決定的變量,如何做到這一點呢?普林斯頓大學政治學教授卡萊斯·鮑什的理論能給我們很大的啟示。卡萊斯·鮑什借助博弈論的分析工具,提出了更為完善的政治轉型與制度選擇理論,他將不同政治制度的成因歸結為經濟平等程度、資產的類型以及競爭各方的勢力均衡三大因素。經濟平等的程度越高,民主建立的可能性越大,因為經濟平等降低了再分配的壓力,這也是阿西莫格魯“經濟起源論”的核心,而卡萊斯·鮑什超越阿西莫格魯的地方在於,除此之外他又提出了資產的屬性以及競爭各方的政治資源分配兩個變量,來進一步解釋民主的起源與轉型,正是這兩項變量,使阿西莫格魯沒能成功處理的“鎮壓成本”有效地內生化了。資產的屬性是指資產的類型和征稅的難易程度,政治資源的分配主要指底層大眾克服集體行動的困境而進行有效動員的能力,顯然,資產的流動性越差、底層大眾的政治動員能力越強,鎮壓的成本就會越高。[13] 正是由於卡萊斯·鮑什的理論要比阿西莫格魯的“經濟起源論”更為完善,卡萊斯·鮑什才有更為有力地解釋了過去兩個世紀革命爆發與政權更迭的分布狀況。

3.民主與專制的“文化起源論”

“文化起源論”從不同的哲學和文化基礎,來探討民主與專制的起源。由於民主制度最先誕生於西歐和北美,因此,很多學者從西方獨特的文化傳統中挖掘民主根源。著名學者張灝就明確地將民主的傳統,歸因於西方文化中所具有的濃厚的幽暗意識。在張灝看來,幽暗意識是“發自對人性中與宇宙中與生俱來的種種黑暗勢力的正視與省悟”,基督教傳統中的幽暗意識經由入世精神的發展,對西方政治社會的發展產生了極為重要的影響,其作用機制主要體現在:首先,基督教以幽暗意識為出發點,不相信人有達到至善的可能,因而追求“聖王”的觀念很難產生﹔其次,幽暗意識造成了基督教傳統重視客觀法律制度的傾向。[14]反觀中國傳統,儒家的“聖王”理想與“德治”理念,確立了如下的基本理念:“政治權力可由內在德性的培養去轉化,而非由外在制度的建立去防范”,結果就是中國傳統文化中產生不了民主憲政。[15]另外,由於大部分穆斯林世界在傳統上都是威權主義的,而且當今僅有的傳統君主制國家也都集中在中東的穆斯林國家,因此許多學者發出了“民主與伊斯蘭是否兼容”的疑問,並致力於從伊斯蘭教的角度探討威權政治的起源與持續。

除了從不同文明間的差異來探討民主與專制的起源,還有學者聚焦於某個文明單位內部的差異來探討不同政體的起源。美國波士頓大學馬文·林塔萊從政治文化差異的角度,探討了英國和德國政體的不同起源。林塔萊認為,政治體系是以一個社會中佔主導地位的政治觀念為基礎的,社會中主流政治態度的總和構成了該國政治體系的國民性特征(the national character of politics)。以此為線索,林塔萊發現,英國人和德國人在對待妥協方面具有截然相反的態度:英國人具有善於妥協的政治文化,政治中的妥協被其社會奉為最大的美德,而德國人則不善妥協,同時將妥協認定為最大罪惡。正是這種對待妥協的不同態度,在很大程度上決定了英國和德國在近代以來截然不同的命運,英國依靠妥協的文化走了一條漸進的民主道路,而由於德國人的不善妥協以及對妥協的敵視,使他們長期在威權的政治道路上徘徊。[16]

從文化的角度來解釋民主與專制的起源,同樣存在許多問題,它常常難以解釋民主在那些非西方國家的拓展。在很長時期內,東亞的儒家文化被視為實現自由民主的障礙,但隨著韓國、中國台灣等這些以儒家文化為基礎的東亞國家和地區先后實現民主之后,視儒家文化為民主障礙的觀念也就不再有市場了。將伊斯蘭與民主看作不相容的觀點也面臨同樣的命運。另外,從文化的視角來解釋政治的局限還在於,該視角常常自覺或不自覺地混淆了“文本邏輯”與“事實邏輯”。比如張灝“幽暗意識說”就在這方面存在嚴重問題。張灝過於強調儒家文本中的“聖王”觀念與“德治”理念,以致忽視甚至是掩蓋了傳統政治實踐中對“人性”的悲觀認知,現實中的制度設計(郡縣制、監察制)都是出於對人性的不信任,體現著法家的治國思維,“儒表”掩蓋下的“法裡”才是中國傳統政治的本質。因此,張灝的理論也就無法解釋,為何幽暗意識同樣深厚的中國卻與英國有著不同的道路走向。總體來看,“文化起源論”夸大了不同文化單元之間的差異性,沒有將政治過程看作是利益博弈與爭奪的過程,而所有的利益的博弈其實都是遵循普世的理性邏輯的。

在上述 “社會起源論”、“經濟起源論”與“文化起源論”等三大主流解釋范式之外,還有學者從軍事革命與信息技術等角度來解釋民主與專制起源,分別是唐寧·布萊恩的《軍事革命與政治變遷:現代歐洲早期民主與專制的起源》、[17]菲利普·N.霍華德的《專制與民主的數字起源:信息技術與政治伊斯蘭》。[18]

二、民主與專制的“政黨起源論”:一個替代性理論框架

正如政治學家戴維·E.阿普特的觀察,政黨作為后發國家實現現代化的工具與組織載體,其不同的形態往往決定了這些國家不同的現代化道路。[19]對於廣大后發國家來說,不同的政黨形態及政黨制度常常是塑造不同政體類型的關鍵因素,因此,“是該回到政治因素來探討的時候了,特別是從政黨本身以及政黨之間互動與競爭”的角度來解釋不同政體的形成。④

在以往的研究中,之所以未能將政黨本身作為變量來解釋政體模式的形成,原因大概有二:其一,源於西方發達國家的歷史經驗,政黨長期以來被當作被動性的工具或中介來看待:政黨要麼作為社會結構與社會分野的政治映射(社會中心論的視角),要麼是作為議會政治與選舉制度下的被動適應者(制度中心論的視角),無論是在“社會中心論”視角還是在“制度中心論”的視角下,政黨都卻缺乏足夠的自主性與主動性,與其說是政黨塑造政體模式,倒不如說是政體模式和社會結構塑造了政黨,這樣的理論視角更符合西方發達國家的歷史演進模式﹔其二,作為對“社會中心論”與“制度中心論”的超越,基於后發國家的政治現實所提出的“政黨中心論”范式,試圖發現政黨所具有的主動性與自主性。[20] 但“政黨中心論”在發掘出政黨的自主性與主動性的同時,又不可避免地陷入了“威權宿命論”:現實的需要創造出了能量巨大的“利維坦”,但“利維坦”最終吞噬了自由,導致了不可避免的極權或威權政體,原因在於持“政黨中心論”的學者大都將理論目光局限在共產主義國家等少數類型,缺乏對政黨可能塑造民主的后發國家案例的關注。

為了從政黨的角度來研究后發國家的政體起源,本文首先從政黨與國家關系的視角區分了三種不同的政體模式,或者說是三條不同的政治發展道路,在此基礎上進一步建構以政黨以中心的理論范式,來解釋這三種不同的政體模式的起源。

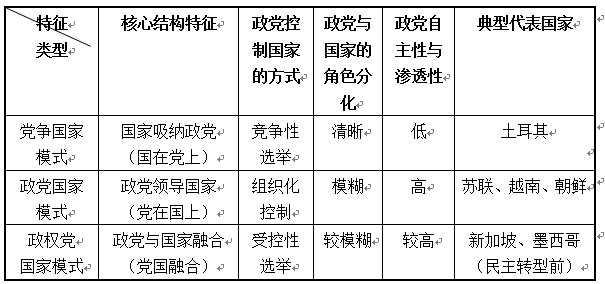

1.政黨與國家關系的類型學:三種不同的政治發展道路

從政黨與國家關系的維度,可以歸納出三種不同的類型,分別為黨爭國家模式、政黨國家模式和政權黨國家模式。在三類不同的模式中,其核心的結構特征、政黨控制國家的方式、政黨與國家的角色分化程度⑤以及政黨的自主性與滲透性程度等方面存在較大的差異。(參見圖2)

特征

類型 核心結構特征 政黨控制國家的方式 政黨與國家的角色分化 政黨自主性與滲透性 典型代表國家

黨爭國家模式 國家吸納政黨

(國在黨上) 競爭性選舉 清晰 低 土耳其

政黨國家模式 政黨領導國家

(黨在國上) 組織化控制 模糊 高 蘇聯、越南、朝鮮

政權黨

國家模式 政黨與國家融合

(黨國融合) 受控性選舉 較模糊 較高 新加坡、墨西哥(民主轉型前)

圖2 政黨與國家關系的類型

資料來源:本文作者自制

(1)黨爭國家模式(Competitive-Parties State Model)

在黨爭國家模式中,國家的組織和制度是相對穩定和中立的,是不同政黨競爭的框架和平台。政黨在國家的制度框架內運行,政黨隻有經過競爭性的選舉獲勝后才掌握正式的政治權力,而不享有獨立於國家政權組織之外的合法政治權力。在此模式中,政黨與國家的角色分化程度高,二者之間的權限和邊界有法律制度上的清晰界定。作為連接社會與國家之間的橋梁,政黨對社會的利益訴求回應度較高,由此政黨的自主性程度較低。

(2)政黨國家模式(Party-State Model)

政黨國家模式是在20世紀興起的一種政治形態。在政黨國家中,政黨組織和國家組織是平行設置的權力組織 ,政黨是政治權力的終極來源,國家機關的權力則來自政黨,是政黨權力的執行機關。在政黨國家中,政黨控制國家的方式主要是組織化控制,政黨以自身強大的科層組織為依托,並通過內嵌於國家機關內部的黨組織來實現對國家的有效控制:“政黨發揮一種監督、協調和指導作用。這種作用的成功發揮依靠政黨對非政黨機構的控制。控制的主要機制是一種精英兩元形式,由此,政府內和其他重要機構內的幾乎每一個重要職位都由政黨黨員擔任,這種重疊尤其出現在各種等級的頂端。”[21]由於政黨組織與國家組織存在著功能上的交叉重疊,因此,政黨與國家的角色分化程度很低。同時,政黨本身具有強烈意識形態和嚴密組織,因此,政黨具有較強的自主性,可以超越社會的力量來推行政策。

(3)政權黨國家模式(Regime-Party State Model)⑥

政權黨國家同樣是20世紀興起的政治形態。政權黨國家雖然採用西方民主國家的政治框架,但政黨在國家內的運作方式與黨爭國家模式不同。政黨雖然在國家框架內活動,但處於壟斷性的政權黨常常可以通過資源控制、修改選舉規則等方式來限制和控制反對黨的力量。反對黨被允許合法存在並參與具有實質意義競選,卻缺少上台執政的實質機會與資源。具有壟斷地位的獨大黨通過不完全的競爭性選舉來掌握國家權力。在此模式中,政黨的自主性較高,但卻低於政黨國家中的政黨。具有壟斷地位的政黨與國家政權緊密結合在一起,政黨不是通過自身的組織結構和發號施令,而是依靠國家政權組織來治理和管理,也可以說政黨隱身於國家之中,所以李光耀說:“人民行動黨就是政府,政府就是人民行動黨,”一位觀察家也曾如此概括二戰后的墨西哥——“革命制度黨就是政府,政府就是革命制度黨。”[22]

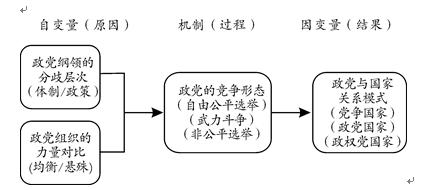

2.理論假設與模型建構:以政黨為中心的解釋范式

為了解釋上述不同政體模式的起源,本文試圖建構出一套新的理論模式。這一理論模型的基本目標在於從政黨之間的博弈過程(The Game Process among Political Parties)來解釋政黨與國家關系模式(政體類型)的不同歷史起源。本文的解釋視角基於政黨中心論,即將政黨看作是追求自身利益的行動者,同時也是具有自主性與能動性的行動者,因此,政黨間競爭與合作的互動邏輯的不同,就會對政體結果產生根本的影響。

制度分析理論認為,任何制度都具有分配效應(distributive effect):對某些群體有利,對另外的群體不利,一句話,具體的制度都會制造輸者(the losers)與贏者(the winners)。政黨之間良性競爭的前提,在於所有有機會執掌政權的政黨都必須服從競爭的規則並承受競爭的代價:競爭失敗的一方要服從獲勝者上台后所作出的決定,放棄暴力反抗的行動﹔與此同時,競爭獲勝的一方也需尊重失敗者的基本權利,不會剝奪其生存的空間。隻有競爭雙方都服從的游戲規則,並將其作為自己的最優選擇時,民主才是自我實施的和鞏固的。[23]

但這只是理想的模式,現實的政治有許多偏離該理想模式的情況。即使存在著合法競爭的制度性框架,競爭的雙方還是存在突破該框架的可能。合法競爭的制度框架本身是重要的,因為沖突各方可以在這個平台上通過非暴力的方式來解決彼此的分歧和矛盾。但比這個框架更為重要的是,沖突的各方都要認同和使用這個平台,任何一方的背離,都可能使該制度框架失去意義。由此,我們的關注點就從制度轉向了行動者。我們經常說制度是重要的,卻時常困惑於精心設計的制度為何會失效,其中的原因就在於忽視使制度運行起來的關鍵行動者(the key actors that make institution works),因此,隻有將目光從靜態的制度,轉向具有能動性的行動者,才能更深刻的理解制度背后的力量以及制度能否生效的邏輯。

從博弈論的視角來看,在沖突與競爭的情況下,參與博弈的局中人都會尋求得到最大收益並把損失減少到最低限度的決策戰略,每位局中人的戰略和決策取決於競爭情況下另一方的戰略和決策。在博弈論的四大要素中(局中人、資源、對策規則及目標),局中人的目標和資源對博弈的規則、對博弈的規則及結果有著根本的影響。[24]因此,為了探尋博弈規則及其結果的差異,我們就可以從局中人的目標以及資源所存在的差異方面著手。我們可以將處於政治過程中(競選、社會運動或革命等)的政黨看作博弈的局中人(參與者),將不同的政治競爭形態(自由公平的競選、武力沖突、非公平的競選)看作是博弈規則,而將不同的政黨與國家關系模式(政體結果)看作是博弈的結果。為了解釋政黨之間博弈所採取的不同規則及其所產生的不同結果,就需要從政黨之間不同的目標及其所掌握的資源來著手分析。政黨的不同目標即政黨的綱領差異,而政黨的資源差異可以從其不同的組織能力方面找到根源。基於上述思考,本文建構出如下理論,來解釋后發國家中政黨與國家關系模式的不同起源。

該理論的基本觀點認為,在后發國家的政體建構過程中,政黨之間在綱領上的分歧層次以及組織能力上的力量對比,決定了政治斗爭的基本規則和形態,並最終導致了不同的政黨與國家關系模式:當政黨之間在綱領上僅存在政策層面的分歧(disagreements about policies),同時在力量上較為均衡時(power parity),政黨之間會傾向於和平相處並通過票箱來自由公平地競爭權力,由此形成的政體模式是黨爭國家模式﹔當政黨之間在綱領上存在著體制層面的分歧(disagreements about the constitution or the rules of the game),同時在力量上較為均衡從而構成相互威脅時,政黨之間會傾向於採取暴力的方式來爭奪權力,最后將對手徹底消滅,由此形成的模式就是政黨國家模式﹔當政黨之間在綱領上僅存在政策層面的分歧,與此同時在力量上又處於懸殊時(power disparity),較強的政黨會傾向於允許其他小黨參與競選,由此形成的政體模式就是政權黨國家模式。

由此構建出理論模型如下:

圖3 本文理論框架示意圖

圖表來源:作者自制

三、理論貢獻與創新之處

以政黨為中心的政體起源與轉型理論,可以克服“宏觀理論”與“微觀理論”的局限,建構出分析民主政治發展的“中層理論”。美國社會學家羅伯特·K·默頓最先提出所謂的“中層理論”,以示與宏大敘事的社會系統論區分。所謂“中層理論”,是指介於抽象綜合性理論同具體經驗性命題兩者之間的一種理論,其宗旨在於架設一條社會理論“實用化”的橋梁,強調在具體化的實証研究結論基礎上,根據這些具體化的理論建立綜合性的概念體系,而非在沒有根基的抽象中發展出宏大理論。[25]目前民主起源與轉型的主流理論或聚焦於宏觀的現代化理論(社會結構、經濟發展),或聚焦於微觀的精英斗爭理論(精英屬性、戰略互動),缺乏對中觀層次的關注。現代化理論側重於宏觀結構,在預測長期的發展趨勢方面有意義,但無法告訴我們政體變遷的具體機制與過程﹔精英斗爭理論以精英的策略和行為選擇來分析民主轉型過程,並提出轉型模式與轉型結果間的因果機制,但這一分析路徑在肯定精英的主體性的同時,卻明顯忽略了精英在選擇過程中所依據的現實資源和條件,正是由於忽視了結構性條件對精英互動過程的制約和影響,競爭斗爭理論才難以回答精英在轉型過程中為何會做出不同的行為選擇,以及不同精英派別的力量對比與變化的根源。以政黨為中心來解釋不同政體模式的起源與轉型,可以克服“宏觀理論”與“微觀理論”各自的局限,同時又能將兩者有機整合起來,因為政黨既是一種特殊的政治制度(political party as a particular political institution)[26],同時又是一個特殊的政治行動者(political party as a particular political agent),政黨可以被看作是處於組織結構中的政治精英(political elites in the social and political structure),因此,以政黨為中心來解釋政體起源與轉型,就可以有效地溝通宏觀的“結構視角”與微觀的“行動者”視角,在克服二者各自的理論局限的同時,建構出政體起源與轉型的“中層理論”。

從理論的創新之處來看,上述理論框架的最大意義在於,它突破了現有政黨競爭理論(existing theories about party competitiveness)所存在的明顯局限。絕大多數現有政黨競爭理論,都是基於充分競爭民主體制(the fully competitive democracies)來建構政黨競爭動力與模型。這些理論的建構者往往認定,各政黨在公平的選舉市場中享有平等的機會來吸引選民的選票,因此,參與競選的每一方在中立的選舉市場中也就有同樣平等的獲勝機會。[27]英國政治學家艾倫·韋爾就認為,競爭范式隻適用於自由民主政體,“強調競爭的方法則將焦點僅集中於一點——競爭。作為組織結構,個體政黨回應來自其他政黨的競爭要求,政黨制度即反映了政黨間競爭(與合作)的互動邏輯。政黨被看做是是追求自身利益的行動者,對其所處的情境邏輯作出回應——這是一種根據政黨必須爭奪選票而衍生的邏輯。”[28]實際上,和大多數西方學者一樣,艾倫·韋爾對政黨間的競爭形式的理解過於狹隘。自由平等的競選只是政黨間競爭形態的一種。除此之外,政黨之間也存在通過槍杆子來競爭權力的情形,比如20世紀上半葉中國共產黨與中國國民黨之間的武裝斗爭﹔還存在通過非公平的競選市場來競爭權力的情形,比如民主化之前發生在墨西哥的情況。或是由於西方中心論的視角,或是由於地理視野的局限,西方學者不願意將自由公平競選之外的其他形式的競爭形態納入統一的分析框架,這就使他們所建構的理論隻能適用於自由民主政體,缺乏更為廣泛的適用范圍。本文的重要創新之處正在於其超越了對競爭的狹隘理解,將多種競爭形態納入統一的分析框架,以此來理解不同政體的起源動力。

【注釋】

①在以往的理論研究中,政黨和政黨制度常作為因變量而存在,這時政黨和政黨制度成為要解釋的對象。將政黨和政治制度作為自變量(party and party system an independent variable)的研究則相對較少,而實際上政黨對很多政治現象都有強大的解釋力,正如薩托利所言:“除非我們努力掌握政黨解剖學,否則我們對政治的理解將總是由於缺少重要的變量而殘缺不全。”參見Moshe Maor , 'Political Parties and Party Systems:Comparative approaches and the British experience', London and New York: Routledge,1997,pp23-40 ;[意]G.薩托利:《政黨與政黨體制》,王明進譯,北京:商務印書館,2006年,第108頁。

②本文從政黨與國家關系的角度界定政體類型,因此,不同的政黨與國家關系模式,即是不同的政體類型結果(different regime type outcomes),下文將對此做出詳細說明。

③沃特金斯所指的“中產階級”與當代社會中的“中產階級”概念的內涵並不相同,而主要是指近代早期作為資產階級主要來源的城市工商業階級,該階層的財富遠高於鄉村的農民,但同時其社會地位又低於封建貴族和宗教領袖,因此才將其稱為“中產階級”。沃特金斯所指的中產階級在某種程度上就是通常所指的資產階級。參見:[美]弗雷德裡克·沃特金斯:《西方政治傳統:近代自由主義之發展》,李豐斌譯,新星出版社,2006年,第112-113頁。

④吳文程.政黨競爭的互動與共識[A].“政黨政治與選舉競爭”學術研討會論文[C].民國九十年十月。http://old.npf.org.tw/Symposium/s90/901006-IA-s7.htm.

⑤政黨與國家的角色分化可以從組織與意識形態兩個方面來理解:(1)在組織層面,政黨組織與國家政權組織的分離程度。在黨爭國家中,政黨組織與國家政權組織的界限清晰,國家政權組織是根據憲法設立的機構,以財政資金作為運行基礎,而政黨組織則是注冊的社會組織,需要通過募捐等方式來籌集運行經費,雖然很多國家為政黨的運行提供財政經費,但經費的使用卻有著嚴格的法律約束﹔在政黨國家中,政黨組織與國家組織界限模糊,都屬於財政供養的官僚組織﹔而在政權黨國家,政黨組織與國家組織的分化程度較低。(2)從意識形態上來看,在黨爭國家中,國家的合法性並不依賴政黨的意識形態,政黨對國家的控制僅為其傳播意識形態提供相對有限的資源,國家並沒有成為改變人們意識形態的工具﹔在政黨國家中,政黨的意識形態是國家合法權威的基礎,國家成為政黨有系統的推進意識形態的工具,這些意識形態往往具有排他性、嚴密性與連貫性﹔而在政權黨國家,政黨的意識形態相對包容和實用,如墨西哥的革命制度黨奉行意識形態的折中主義,從新自由主義到馬克思主義,都可以在黨內找到,墨西哥的人民行動黨的意識形態同樣具有包容而實用的色彩。參見:[英]艾倫·韋爾:《政黨與政黨制度》,謝峰譯,北京:北京大學出版社,2011年,第117-118頁﹔孫景峰:《新加坡人民行動黨執政形態研究》,北京:人民出版社,2005年,第109-115頁。

⑥Richard Sakwa首先明確提出了政權黨( “regime parties”) 的概念,他將親政權的政黨分為三類:綱領性政黨(programmatic parties)、項目型政黨(project parties )與政權黨(regime parties)。綱領性政黨是指民主體系下具有明確意識形態的政黨,項目型政黨指選舉前精英們為短期目標而成立的政黨,而政權黨的主要功能是操縱和形塑政治空間。參見:Richard Sakwa, 'Putin: Russia's Choice'. (London, 2007), 101-102.

【參考文獻】

[1] [美]查爾斯·蒂利.強制、資本和歐洲國家[M].魏洪鐘譯.上海人民出版社,2007.6.

[2] H. McD. Clokie,The Modern Party State. The Canadian Journal of Economics and Political Science / Revue canadiennedEconomique et de Science politique, Vol. 15, No. 2 (May, 1949), pp. 139-157.

[3] Schattschneider, E. E, ‘ Party Government’. New York:Rinehart, 1942. p.1.

[4] [美]戴維·E.阿普特.現代化的政治[M].陳堯譯.上海人民出版社,2011.136.

[5]Allen Hicken, ‘Building Party Systems in Developing Democracies’. New York: Cambridge University Press, 2009,p.6.

[6]﹝美﹞巴林頓·摩爾.民主與專制的社會起源[M].拓夫等譯.華夏出版社,1987.1.

[7] James Mahoney, ‘ Knowledge Accumulation in Comparative Historical Research: The Case of Democracy and Authoritarianism’ ,in James Mahoney and Dietrich Rueschemeyer, eds, ‘Comparative Historical Analysis in the Social Sciences’. New York: Cambridge University Press,2003.pp.139-142.

[8]﹝美﹞弗雷德裡克·沃特金斯.西方政治傳統:近代自由主義之發展[M].李豐斌譯.新星出版社,2006.113-114.

[9] Dietrich Rueschemeyer, Evelyne Huber Stephens, and John D. Stephens. ‘Capitalist Development and Democracy’, Chicago: University of Chicago Press. 1992, pp.269-271.

[10] Daron Acemoglu and James A. Robinson, ‘A Theory of Political Transitions’. The American Economic Review, Vol. 91, No. 4 (Sep., 2001), pp. 938-963.

[11] [美]達龍·阿西莫格魯,詹姆斯·A.羅賓遜.政治發展的經濟分析——專制與民主的經濟起源[M].馬春文等譯.上海財經大學出版社,2008. 40.

[12][美]達龍·阿西莫格魯,詹姆斯·A.羅賓遜.政治發展的經濟分析——專制與民主的經濟起源[M].馬春文等譯.上海財經大學出版社,2008. 6.

[13] [美]卡萊斯·鮑什.民主與再分配[M].熊潔譯.上海人民出版社,2011.8-10.

[14] 張灝.幽暗意識與民主傳統[M].新星出版社,2006.24-27.

[15] 張灝.幽暗意識與民主傳統[M].新星出版社,2006.40-41.

[16] Marvin Rintala, ‘The Two Faces of Compromise’. The Western Political Quarterly, Vol. 22, No. 2 (Jun., 1969), p. 326.

[17] Downing, Brian M. ‘The Military Revolution and Political Change: Origins of Democracy and Autocracy in Early Modern Europe’. Princeton, NJ: Princeton University Press.1992.

[18] Philip N. Howard, ‘The Digital Origins of Dictatorship and Democracy: Information Technology and Political Islam’. New York: Oxford University Press, 2011.

[19] [美]戴維·E.阿普特.現代化的政治[M].陳堯譯.上海人民出版社,2011.136.

[20] [美]塞繆爾·P.亨廷頓.變化社會中的政治秩序[M].王冠華等譯.上海人民出版社,2008.348.

[21] Joni Lovenduski and Jean Woodall, “Politics and Society in Eastern Europe ”, Basingstoke:Macmillan, 1987,pp.197-198.轉引自[英]艾倫·韋爾.政黨與政黨制度[M].謝峰譯.北京大學出版社,2011. 117.

[22] [美]邁克爾·C.邁耶,威廉·H.畢茲利.墨西哥史(下冊) [M].復旦人譯.東方出版中心,2012.692.

[23] [美]亞當·普沃斯基.民主與市場——東歐與拉丁美洲的政治經濟改革[M].包雅鈞,劉忠瑞,胡元梓譯.北京大學出版社,2005. 14﹔

[美]胡安·J·林茨,阿爾弗萊德·斯泰潘.民主轉型與鞏固的問題:南歐、南美和后共產主義歐洲[M].孫龍等譯,浙江人民出版社,2008.5-6﹔

Terry M. Moe, ‘Power and Political Institutions’. Perspectives on Politics, Vol. 3, No. 2 (Jun., 2005), pp. 215-233.

[24] 楊光斌.政治學導論[M].中國人民大學出版社,2004.9-11.

[25] [美] 羅伯特·K.默頓.社會理論和社會結構[M].唐少杰,齊心等譯,譯林出版社,2008.

[26] Martin Shefter, ‘Political Parties and The State: The American Historical Experience’. Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1994, p.3.

[27] Kenneth F. Greene, ‘Why Dominant Parties Lose: Mexico's Democratization in Comparative Perspective ’.New York: Cambridge University Press, 2007.p.3.

[28] [英]艾倫·韋爾.政黨與政黨制度[M].謝峰譯.北京大學出版社,2011.導言15-16.

來源:《天府新論》