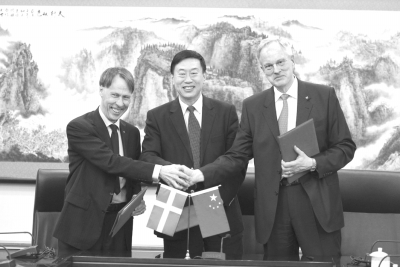

2014年4月,李培林出席與瑞典高等研究院合作儀式。本文圖片均為資料圖片

■專家名片

李培林,1955年生,山東濟南人。十八屆中共中央候補委員,中國社會科學院副院長、學部委員、學部主席團成員、研究員、博士生導師。兼任國務院學位委員會委員,中央文明委委員,中國地方志指導小組常務副組長,國家“十三五”規劃專家委員會委員,國家社科基金評審委員會社會學評議組召集人,馬克思主義理論研究和建設工程重點教材《社會學概論》編寫課題組首席專家。

在中國社會科學院副院長、學部委員李培林的辦公室裡,沿牆一排滿滿當當的書櫃格外醒目。櫃中之書,為李培林提供了豐厚的學術營養,架設了通往科研舞台的階梯。書櫃之外,還有一部更精彩的書,它增長了李培林的人生閱歷,助力其在探索道路上不懈跋涉。這部大書就是社會。

近30年來,李培林的足跡遍及大江南北,目光始終關注著社會和人。他實地探訪西南深山裡瀕臨倒閉的工廠,在珠三角城市化浪潮中的城中村開展問卷調查﹔他為如何改善魯西北鹽鹼地上窮苦農民的生活而憂慮,也把東北失業下崗職工的生計放在心頭……他以社會學家的擔當,關懷普通民眾的冷暖,關注中國社會的巨變,尋找解讀社會變遷的鑰匙。

“令我倍感欣慰的,不是自己的研究成果對現實起到了一些作用,而是我的研究已融進中國社會的偉大變化中,成為其中的有機部分。”回望走過的學術之路,李培林如是評說。

1、結緣社會學,“期待掌握解讀社會復雜性的多種方法和視角”

每每翻開《現代西方社會的觀念變革——巴黎讀書記》,在法國寒窗苦讀時的情景總是浮現在李培林眼前。這本1993年出版的小冊子,收錄了他在巴黎期間撰寫的文章,記錄了他的所見與所思。

1977年,高考恢復,李培林結束了軍旅生活,入讀山東大學哲學系。在那段國門初開、思想解放的日子裡,他沉浸在哲學世界中,享受著思考的魅力。“從那時起,我將鑽研學術設定為自己的人生目標,也產生了到國外開闊視野的想法。”1982年,李培林順利通過公派留學生考試,並於第二年赴法國深造。

攻讀社會學,是李培林初到法國后的選擇。“法國是實証主義社會學的故鄉,涌現出了孔德、迪爾凱姆等先驅,而且當時的中國正處於大變革時代,我期待掌握解讀社會復雜性的多種方法和視角,回國后學以致用。”從此,李培林的研究方向從哲學王國轉向了現實世界。

在法國求學的5年間,李培林在導師指導下研讀了大量西方經典文獻。緊張學習之余,他到比利時拜訪了1977年諾貝爾化學獎得主普利高津,探討了“耗散結構”理論在社會科學中運用的可能性。利用假期,他游覽了歐洲主要城市,感受異域文化、考察制度設計,眼界大開。

雖然身在異邦,李培林卻始終關注祖國的改革發展。每當在報紙上、新聞中,看到一項項改革舉措的推出,他總是難掩心中激動。“今天,中華民族正處於一個反思的年代,新的現實和新的開拓前景要求人們採用新的思維方式去跟蹤那生動的變革過程。”繼1984年獲裡昂大學社會學碩士學位后,1987年,李培林獲巴黎第一大學(索邦大學)社會學博士學位。第二年,他便與夫人一起踏上歸國之旅。

回國之初,結合改革形勢,李培林撰寫了大量介紹歐洲現代社會觀念變革的文章,探討西方社會在現代化和走向后現代化過程中的“斷裂點”。這一關照中國現實問題的討論,推動了人們對思維方式變革的認識。此后,李培林始終關注國際社會學研究前沿問題和發展趨勢,翻譯和介紹了許多前沿成果。

“從農業、鄉村、封閉半封閉社會向工業、城市、開放社會的轉型比經濟體制轉軌更加長期、更加深刻、更加艱難。”伴隨著知識結構的逐漸完善和對中國社會的不斷了解,李培林將所學理論應用於中國經濟體制改革進程更為嫻熟。在1991年出版的《中國社會發展報告》中,他在國內首次對“社會轉型”概念進行了系統闡述。此后,《“另一隻看不見的手”——社會結構轉型》《再論“另一隻看不見的手”》《中國社會結構轉型——經濟體制改革的社會學分析》等文章、著作的接連推出,使“社會轉型”概念逐漸受到國內外學術界關注和認可。

“在中國搞社會學研究,就應該研究中國的實際問題。不要搞翻譯似的文本轉換,不能作國外思想名家著述的中國式注本。要走出書齋,經過詳細調查,得出創新的結論。”立足本土,始終是李培林開展社會學研究的基調和底色。

2、從巴黎到陵縣:“找到了汲取學術營養的根”

“你出國這麼多年,國內已發生了非常大的變化。要研究社會學,就需要了解這些變化。你得多花些時間,到基層做一些調研,補上這堂課。”1988年,剛從法國學成歸來、入職中國社科院社會學所的李培林,被時任所長陸學藝派到山東陵縣,帶領一個團隊進行調研。

彼時,百縣市經濟社會調查正在全國轟轟烈烈開展。地處魯西北黃河沿岸的陵縣,貧苦農民在有了種植選擇權后生活迅速獲得改善。這一狀況吸引了觀察者的目光,也使陵縣成為了調查試點縣。

沙土和鹽鹼地,破舊的街道,沒有暖氣的平房,難生的爐子……初到陵縣的情景,給剛從繁華之都巴黎回國的李培林帶來極大的心理反差。“這讓我感到,使農民富裕起來何其艱難﹔也使我明白,認識中國必須從農村開始。在這裡,我完成了一種蛻變,找到了汲取學術營養的根。”

此后一年間,李培林跑遍了陵縣所有村庄和50多個政府部門。他深入農家,與不善簿記的農戶一起計算貨幣和實物收入﹔走訪機關,為一個數據的真實性與統計部門爭得面紅耳赤。他深感“麻雀雖小,五臟俱全”,通過觀察一縣,明了一國如何運轉,從此心中有數,“到哪兒再也不講外行話了”。

在陵縣的一次座談會上,曾挂職陵縣縣委副書記3年的陸學藝對一份聲稱“從1980年到1988年農民生活水平提高了20多倍”的總結文件提出質疑。他認同農民生活確有很大改善,但對“20多倍”則心存疑問,於是建議李培林認真研究一下。

李培林在調查中發現,改革開放前后“人均分配收入”和“人均純收入”的概念在統計范圍和口徑上有差異,加之未扣除名義價格與實際價格的差距,未剔除通貨膨脹的影響,所以表面上增長倍數很大。他利用口糧水平、收入水平、消費水平、恩格爾系數、食品結構、營養水平等指標進行了測算,得出了“陵縣農民實際生活水平提高了約4倍,並受到很強的短期價格補償因素的影響”的結論。

1990年,李培林撰寫的首批調查文章《評價農民生活水平的綜合指標體系及其應用》《我國縣社會的職業群體結構》發表在《社會學研究》和《管理世界》上,引起學界關注。此后,李培林以更加飽滿的學術熱情投入鄉村研究,而不隨大流、勇於求真的探索精神始終未曾改變。

20世紀90年代以來,伴隨著城市化的加速,城中村不斷涌現,城管執法、環境污染、社會治安等問題層出不窮。一時間,“城市毒瘤”“中國式貧民窟”成為城中村的代稱,不少地方政府提出“一年一小變,五年一大變”的口號,向城中村宣戰。

2001年,李培林奔赴廣州,對40多個城中村開展調研。他先后探訪原村民、外來打工者、小老板、租居的白領等400余人次,深入的交談和分析使他發現,村落的終結和農民的終結不是完全同一的過程,村落的終結必然伴隨產權變動和社會網絡重組。“城中村既是城市異質的邊緣,也是農民工融入城市並轉變成新市民的橋梁。”

“為防止因‘城中村’改造帶來激烈社會沖突,改造不宜大規模進行……城市建設是百年大計,切忌在‘幾年大變’的沖動下一哄而起,要充分考慮城中村為農民工和底層職業群體提供居住並避免出現貧民窟的功能。”李培林向廣州市提出中肯意見。

幾年后,《村落的終結:羊城村的故事》出版,這部構建了對中國村落終結具有普遍解釋力的理想類型、旨在探討中國村落經濟運行社會邏輯的經典之作,是對那次調研的理論總結。費孝通先生高度重視這項研究,親自題寫了書名。在李培林看來,這是鼓勵,更是期待。

3、“學術研究不面向實踐和國計民生,是極為可悲的”

改革開放以來,企業成為理論界關注的熱點,但這項工作主要由經濟學界進行,鮮有社會學研究者介入。1992年,李培林的第一部學術著作《轉型中的中國企業——國有企業組織創新論》出版,極大拓寬了企業組織研究的視域。著名經濟學家劉國光在序言中寫道,該書“提出國有企業組織創新和轉型這個非常重要的問題……對經濟學界的研究、對深化國有企業改革是很有參考價值的”。

20世紀90年代中期,伴隨市場化改革的深入,國有企業生產率雖有所提高,但卻陷入了“有增長而無發展”的僵局,主要經濟效益指標不斷惡化,失業問題突出。李培林發現,既有理論難以解釋這些現象,於是決定到實踐中找尋問題的症結。

1996年8月至9月,李培林帶領課題組對全國10個城市508家企業(其中包括358家國企)進行問卷調查。1997年9月,他又走訪了東北9家大型國企,個案訪談了企業職工100余人次。在耐心傾聽國企職工真實心聲,詳細了解國企發展歷程和主要功能,認真分析原始資料和統計數據之后,李培林將目光聚焦到國企的“社會成本”上。

“在那個年代,國企不完全是市場主體,它承擔了職工養老、醫療、住房、子女上學、家屬就業等諸多社會職能,這種追求綜合福利最大化的邏輯,必然導致其朝著功能內卷化和人員過密化方向發展。”李培林認為,要改變這種局面,就要從既有利益格局出發,研究國企改革的操作化程序,處理好改革、發展和穩定的關系。“這就需要在國企改革中提供‘外部替代性資源’,例如,以社會保障替代國有企業的單位保障,以社會服務網絡替代‘企業辦社會’等。”

東北一行,“社會成本”的有益探索令李培林倍加振奮,而大量下崗失業人員的境況則讓他分外牽挂。“我的研究對於具體問題的解決也許只是杯水車薪,但如果學術研究不面向實踐和國計民生,則是極為可悲的。”在完成《國有企業社會成本分析》后,李培林立即投入了對就業問題的研究。

“中國城市經濟開始的后工業化過程所帶來的產業結構和就業結構的巨大轉變,是造成失業下崗最深刻的原因。”長期的觀察與積累使李培林敏銳地認識到,此番后工業化過程的開始,意味著勞動力市場供大於求可能是一種長期的局面。詳細論証后,李培林撰寫了題為《擴大教育、推遲就業、緩解失業》的《要報》,得到中央有關領導同志高度認可。

此后,圍繞如何應對就業挑戰、實現下崗職工再就業,李培林深入一線開展調研,詳細論証並向相關部門建言獻策。特別是在2002年對遼寧省4個資源枯竭型城市的1000個樣本下崗職工進行抽樣調查后,他發現下崗職工以往的人力資本積累對提高其收入水平和促進社會態度理性化不再發揮作用。對此,他提出解決就業問題,政府不僅要創造更多就業機會,還要完善勞動力就業市場,加強對下崗職工轉崗轉業培訓,幫助他們走出陰影,為改革凝聚力量。

4、“面向現實做學問,才能對症下藥”

“對和諧之美的追求是人類的本能。”馬克思的這句名言,道出了人類對理想社會的期許。進入新世紀,中央提出了構建社會主義和諧社會的重大戰略思想,引發社會廣泛關注。

“這一思想的提出,表明中國的經濟發展和社會變遷對社會發展理論提出了新的需求,它拉近了社會學與中國特色社會主義理論體系的距離。”李培林認為,社會學研究者隻有抓住這個機遇,加強對和諧社會建設理論的研究,積極為國家貢獻智慧,才能在新的時代有所作為。

2005年2月21日,李培林與景天魁走進中南海懷仁堂,為中央政治局講解“努力構建社會主義和諧社會”。翌年,他奉命參加十六屆六中全會《中共中央關於構建社會主義和諧社會若干重大問題的決定》的起草工作。與此同時,他還在重要報刊陸續刊發《在深化改革加快發展中構建和諧社會》《社會主義和諧社會理論的創新》等文章,出版專著《和諧社會十講》,以學者的立場和理性的筆觸闡釋理論、勾勒前景。

“構建和諧社會是一項系統工程。理論探討必不可少,但絕非全部。隻有通過調研,面向現實做學問,才能對症下藥。”李培林認為,隻有在實踐中明晰社會和諧穩定的各種影響因素,才能找准著力點。

2006年,李培林組織了以“和諧穩定”為主題的中國社會狀況綜合調查。在此基礎上形成的《中國社會和諧穩定報告》,研究了我國社會發展的階段性特征、存在問題和發展趨勢,並對中產階層、農民工群體等進行了專題闡述,成為把和諧社會研究納入規范科學領域的開創之作。此后,在他的主持下,和諧社會理論研究陣地不斷拓展。

“和諧社會並不意味著能夠完全消除社會矛盾和問題,但它有一種能夠不斷解決矛盾和化解沖突的機制,一種在矛盾中仍能保持和諧和快速發展的機制。”在李培林看來,和諧社會不只是利益層面的和諧,還包括價值層面的和諧。“妥善處理經濟與社會、政府與社會、社會各階層的利益、公平與效率這四個關系尤為重要。”

立足社會主義和諧社會理論,李培林不斷創新和拓展對中國特色現代化道路的研究——運用社會學的定性研究方法揭示全面小康社會的內涵,運用定量分析方法設計全面小康社會的指標體系,呼吁“全面建成小康社會的關鍵是讓農民普遍富裕起來”﹔採取從主觀行為取向追究結果的方法開展社會矛盾研究,提醒人們要“全面看待‘社會矛盾多發凸顯’的說法”,得出極具學術價值和政策意義的結論﹔提出“中國經驗”這一具有啟發性和彈性的概念,並對其內涵和基本要點作出闡述……

“前人曾把學術的最高境界概括為‘驀然回首,那人卻在燈火闌珊處’。要有‘驀然回首’的功夫和機遇,就得耐得住‘獨上高樓’的寂寞,有‘終不悔’的執著和‘眾裡尋他千百度’的傻氣。”李培林多次對學生講,耐得住枯燥與寂寞是治學的訣竅。這是他對學生的期許,也是為自己設立的學術坐標。

(記者 王琎)