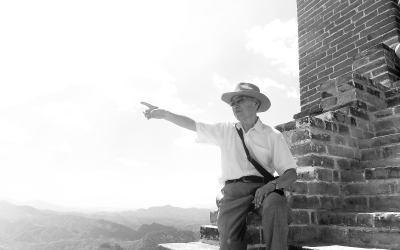

童慶炳生前最后一張照片。資料圖片

2015年6月14日下午,童慶炳先生雖已年屆80,仍以多病之身奮力攀上了金山嶺長城。這位一生熱愛爬山、走路連年輕人也比不過的文藝理論家,身著白色短袖襯衣、灰色長褲,頭戴灰色沿帽,斜背著小包,半立半倚在長城上,右手抬起直指遠方,身后是翠綠的青山,頭頂是明淨如洗的藍天,手指上方恰好飄來一朵潔白的祥雲……這張最后的照片,留給我們以藍天、白雲和青山之間的安詳而堅定的身影,形塑起一座瞻高望遠、指點迷津的探索者與引路人的豐碑。然而,這位永不服輸、永不服老的“好漢”,沒有倒在攀登長城的艱難時刻,而是倒在了本該輕鬆的歸家途中。他還有太多的事沒做完,還有新的課要給我們講啊!我們這些做弟子的,至今仍不敢相信這是真的。

在我眼裡,童先生一生的成就,始自他在1963年撰寫的有關《紅樓夢》的美學特征論文,從那篇論文開始,注重中國自身古典美學與文論傳統的傳承與轉化,成為先生畢生不懈的追求。改革開放早期的論文《關於文學特征問題的思考》則是童先生文藝學探索的新起點。他大膽地向“文學的根本特征就是用形象來反映生活”的流行命題發起挑戰,認為“文學的特征不僅表現在文學的特殊形式上,而首先是表現在文學的特殊的對象、內容上”,提出一條新思路:建構以文學的藝術內容、藝術思維方式、藝術形式和藝術感染力四層面為主干、以審美為核心的文學特征論述框架,突顯文學的整體的、美的和個性化的特質。這一具有強大理論洞察力的觀點,與同時期其他相關理論一道開啟了中國文藝學界的美學化道路。

后來,受高等教育出版社委托,童先生主編全國師范院校文學概論課程新教材,約請相關專家加盟,還命剛從國外做完博士后回國的我作為副主編之一協助他。這本教材就是1992年版的《文學理論教程》。在參與編撰這部教材的時間裡,我親身感受到這位文藝理論家的胸懷和膽識。他虛心採納我提出的注重學術創新及注意引進國外新的理論思想如“話語”“文本”“審美意識形態”“敘述學”等建議,特別囑咐我們,必須高度重視中國化馬克思主義的主導,要求對所有外來理論都首先加以分析批判,在此基礎上借鑒有益成分,並以中國文論傳統去加以改造融合。

童先生在2004年出任中央馬克思主義理論研究和建設工程《文學理論》課題組第一首席專家。他組織和團結來自全國高校、中國社會科學院、中國文聯和中國作協的數十位知名專家,經過廣泛座談和深入咨詢,終於在2009年完成了該教材的編撰任務。應當看到,參與該教材編撰的專家們,大多本身就是全國文學理論領域的知名專家,並幾乎都已編撰有各自的文學概論教材。要把如此眾多的理論體系融合成一個令各方接受而又有所創新的理論整體,難度可想而知。我一再目睹童先生以自己的寬闊胸襟和坦誠態度,虛心聽取各家各說,盡力包容調和不同意見而又堅持主導思想,有時為找到化解難以調和的尖銳分歧之良策而茶飯不思、寢食難安,甚至后來還生病住院而做了胃切除手術。但他的工作沒有因此而停止,直到順利完成預定計劃。

童先生畢生心血都凝聚在全國高校首個文藝學博士點——北京師范大學文藝學學科的建設中。特別是在學科點創始人黃藥眠先生去世后,童先生繼承黃先生遺志,克服重重困難,帶領學科點走出低谷、走向輝煌。作為兩位先生共同指導的全國首批文藝學博士,我在近30年時間裡親身參與學科點的建設與復興,感受到童先生為發展中國文藝學而付出的卓越智慧、蘊蓄的人格魅力,以一生的成就詮釋了“學為人師,行為世范”,樹立起一尊令人仰止的“人師”雕像。童先生把自己生命的最后10年都奉獻給了文學理論教學及教材事業,相信他的貢獻會令人永遠銘記和感念,他永在攀登的高大形象會成為人們繼續前行的路標。

(作者系北京大學藝術學院院長,工程《文學理論》教材編寫組主要成員)