作者為國家社科基金重點項目“敦煌寫本文獻學通論”負責人、浙江大學“一帶一路”合作與發展協同創新中心教授

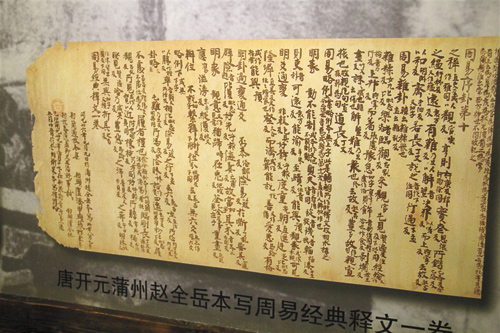

我國古代文獻的傳播大體可分為銘刻、抄寫、印刷三個大的階段。銘刻是指用刀鑿或硬筆在甲骨、銅器、陶器、碑石上刻寫,傳世的文字資料包括甲骨文、金文、陶文及石刻文字等。抄寫是指用毛筆或硬筆蘸墨或朱砂在竹、木、帛、紙等材料上書寫,按其載體不同,又可分為簡帛和紙本兩類。印刷是指採用刻版或活字排版方式印制書籍,其印刷物稱為刻本。寫本相對於刻本而言,主要指刻本流行之前的手寫紙本文獻。至於使用時間更早的竹簡木牘和縑帛文獻,雖然也系手寫,但通常稱為簡牘帛書,一般不稱寫本。

寫本的流行與紙張的發明有關。大約西漢時期,我們的祖先發明了造紙術,東漢蔡倫又對造紙術加以改進。由於紙張薄軟輕靈的特質,且原料易得、價格低廉,“莫不從用焉”。魏晉時期,紙書漸多。東晉桓玄下令“古無紙,故用簡,非主於敬也。今諸用簡者,皆以黃紙代之”。從此,紙張取代其他文字載體,成為主要書寫材料。書籍的流傳也從銘刻、簡帛時期邁向寫本時期。

從東漢至北宋,寫本文獻流行了一千多年,是這一時期中華文明傳承的主要載體。但由於宋代以后刻本流行,寫本古書風光不再﹔隨著時間推移,一些早期的古寫本日漸湮沒無聞。清末以來,國內外的科學家和探險者先后在甘肅、新疆、陝西一帶發現了早期寫本文獻,包括西漢文景時期古地圖、晉代《戰國策》、《三國志》等寫本,但數量有限。1900年,敦煌莫高窟藏經洞被打開,從中發現大批唐代前后的寫本文獻,震動了整個世界。民國以后,又有吐魯番文書、黑水城文獻、宋元以來契約文書、明清檔案等眾多寫本文獻公諸於世,輝耀世界。寫本文獻的數量充盈,重回世人視域之中。於是,寫本文獻開始與刻本文獻比肩而立,共同組成了中華民族寶貴文化遺產的兩翼。1925年,王國維在題為《最近二三十年中中國新發見之學問》的演講中講到,近二三十年古器物圖籍有四大發現:

自漢以來,中國學問上之最大發現有三:一為孔子壁中書﹔二為汲塚書﹔三則今之殷虛甲骨文字,敦煌塞上及西域各處之漢晉木簡,敦煌千佛洞之六朝及唐人寫本書卷,內閣大庫之元明以來書籍、檔冊。此四者之一,已足當孔壁、汲塚所出。

王國維所講的后四大發現,寫本文獻佔了半壁江山。從數量上說,寫本文獻也不遑多讓,據粗略統計,吐魯番文書、敦煌文獻、黑水城文獻總數分別達5萬、7萬、2萬號左右﹔宋元以來契約文書的總數尚無法預估,僅徽州契約文書總數就在50萬件以上﹔明清檔案更是多達2000萬件,數量之豐、方面之廣、內容之富,令人驚嘆。這些寫本文獻,分門別類而言,學界已做過或多或少的研究,但作為整體而言,尚未引起學界足夠重視。事實上,寫本文獻在中華文明傳承中具有重要地位。

寫本文獻是古代文獻傳承中的重要一環。我國傳世的古書,主要以宋以后刻本的面貌呈現。而刻本以前的情況如何,往往不甚了然。其實,唐以前的古籍流傳至今,必然要經過宋代以前一次又一次手抄相傳的過程,寫本是古代文獻傳承中極為重要的一環。這些寫本古籍因其去古不遠,未經后人校改竄亂,更多保存了古書原貌,是古書整理校勘最可寶貴的第一手資料。以前,由於傳世寫本太少,古書傳寫情況不明。現在隨著大批寫本古籍的出現,我們對寫本階段的情況有了較多了解,原先的許多疑難,也因寫本的發現得以解決。居今日而談古籍整理,必須留意古代文獻傳承中寫本文獻這一原本缺失的環節,必須對敦煌吐魯番等文獻中保存的古寫本給予足夠的重視。

寫本文獻保存了大批世無傳本的佚典。寫本文獻中既有傳世古籍較早的抄本,也有大批世無傳本的佚典。如西晉道士王浮撰《老子化胡經》,是反映當時道教與佛教斗爭的重要資料,唐高宗、唐中宗都曾下令禁止,后又列元世祖下令焚毀的《道藏》偽經之首,從此亡佚,而敦煌文獻中卻有該書的6個寫卷,可借以窺知原書的基本面貌。又如晚唐韋庄《秦婦吟》詩,為現存唐詩第一巨制,描繪了黃巢起義驚心動魄的歷史畫面,是當時家喻戶曉、風靡一時的名篇,但不久以后卻突然失傳了,而敦煌文獻中發現了9個《秦婦吟》寫本,其中敦煌金光明寺學仕郎張龜寫本,距韋庄創作此詩僅隔22年。諸如此類,不少久已失傳的古書在敦煌寫本文獻中得到保存,一線孤懸,殊可寶貴。

寫本文獻在很大程度上改寫了學術史。20世紀初以來,大量寫本文獻的發現,重新改寫了中國古代學術史。胡適指出,“在敦煌的書洞裡,有許多唐、五代、北宋的俗文學作品。從那些僧寺的‘五更轉’、‘十二時’,我們可以知道‘填詞’的來源。從那些‘季布’、‘秋胡’的故事,我們可以知道小說的來源。從那些‘《維摩詰》唱文’,我們可以知道彈詞的來源。”鄭振鐸在談到敦煌變文寫本的學術價值時說:“在‘變文’沒有發現以前,我們簡直不知道:‘平話’怎麼會突然在宋代產生出來?‘諸宮調’的來歷是怎樣的?盛行於明、清二代的寶卷、彈詞及鼓詞,到底是近代的產物呢?還是‘古已有之’的?”自從敦煌寶庫發現了“變文”的一種文體后,一切的疑問,才漸漸得以解決。這個發現使我們對於中國文學史的探討,面目為之一新。胡適、鄭振鐸當年所見僅僅是敦煌寫本的一小部分,涉及的也僅僅是其中的“變文”、“五更轉”、“十二時”等俗文學寫本一類,然而對文學史的研究,這小小的一部分影響就如此之大,那麼,所有敦煌寫本乃至其他寫本文獻的學術價值之巨,恐怕我們怎樣估計都不過分。

寫本文獻真切展示了普通百姓的生活面貌。傳世古書大抵是以社會上層人士為中心的,而寫本文獻有大量反映百姓生活的公私文書,如名籍、戶籍、田籍、手實、差科簿等籍帳文書,買賣、佃租、雇佣、借貸、分家等契約文書,律、令、格、式、判集等法令文書,什物歷、入歷、破歷、諸色入破歷算會牒等會計文書,社條、社司轉帖、社歷、社牒狀等社邑文書,慶佛文、行城文、禳災文、滿月文、娘子文、入宅文等齋文、書儀范文,以及告身、信牒、公驗、詔敕、度牒、戒牒、書狀等官私文書,數量浩博,內容包羅萬象﹔其作者多為來自社會底層的經生釋子、信眾社人及仕子學郎等,文化水平不高,所抄文本多系個人自用,大多沒有經過加工改造,原生態,接地氣,真切展示了普通百姓的生活面貌,反映了當時社會生活的方方面面,是研究中古以來各階層社會文化生活的寶貴資料。

寫本文獻推動了一批新學問的誕生。王國維認為,“有孔子壁中書出,而后有漢以來古文家之學﹔有趙宋古器出,而后有宋以來古器物、古文字之學”,“古來新學問起,大都由於新發見”。寫本文獻的大量發現和刊布,同樣催生了一批新學問,如吐魯番學、敦煌學、徽學、古文書學等等。又如寫本文獻是魏晉以來各種字體積存的大寶庫,是異體俗字的淵藪,推動了俗文字學、近代漢字學等新學問的誕生﹔吐魯番文書,敦煌文獻中的變文、曲子詞、王梵志詩,以及願文、契約等社會經濟文書、宋元契約文書,包含大量方俗語詞,是近代漢語語料的淵藪,孕育並推動了中古漢語、近代漢語、俗語詞研究等一些新興學科的發展。

總之,從東漢至清末,寫本文獻源遠流長,傳承有緒,與刻本文獻比肩,已經並將繼續改寫中國學術文化的歷史。面對巨量寫本文獻,如何正確整理、准確理解並弘揚利用,需要我們揭示並把握古代寫本的特點。事實上,寫本文獻在形制、內容、字詞、校讀符號等諸多方面都與刻本文獻大異其趣,面貌迥殊,很有必要從“版本學”分化出一門獨立的“寫本文獻學”進行研究。誠如方廣锠所言,“從東漢到北宋,寫本的流通期約1100年﹔而從東晉到五代,寫本的盛行期約為700年。遺憾的是,敦煌藏經洞發現之前,中國傳世的宋以前寫本極為稀見,大多深鎖於宮掖,少數秘藏於私家。一般的學人,既難得一睹,亦無從研究”,“后人論古籍,言必稱‘版本’,且唯以‘宋版’為矜貴。寫本研究的缺失,起碼使700年學術文化之依托難明”,“由此,敦煌遺書還將孕育一門新的學問——寫本學,這一學問的產生將對中國中古學術研究的進一步開拓作出貢獻”。可見,學界對創建這門學問充滿了期待。